ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Данный специальный выпуск журнала «Пациентоориентированная медицина и фармация» посвящён 55-летию педиатрического факультета Ярославского государственного медицинского университета, реорганизованного в 2025 году в Институт педиатрии и репродуктивного здоровья. В данном номере представлен аналитический обзор современных достижений и перспективных направлений развития отечественной педиатрии. Освещены ключевые вопросы детского здравоохранения, включая инновационные подходы к таргетной терапии аллергических заболеваний моноклональными антителами, современные стратегии диагностики и ведения недоношенных детей, новейшие данные о гастроинтестинальных проявлениях пищевой аллергии, а также актуальные аспекты диагностики и реабилитации дисфоний детского возраста. Особое внимание уделено организационным вопросам, включая цифровизацию лекарственного обеспечения детей с редкими заболеваниями и анализ влияния цифровой трансформации образования на здоровье школьников. Материалы выпуска демонстрируют преемственность традиций отечественной педиатрической школы и её готовность к решению современных вызовов. Реорганизация Факультета в Институт представлена как закономерный этап развития, направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов и усиление роли Университета в развитии детского здравоохранения и репродуктивной медицины в России.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Моноклональные антитела существенно расширили возможности лечения при тяжёлых аллергических заболеваниях, воздействуя на ключевые звенья их патогенеза. В этом обзоре кратко представлены данные об эффективности и безопасности моноклональных антител, не зарегистрированных в Российской Федерации, но успешно прошедших поздние стадии клинических испытаний или одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита, эозинофильного эзофагита, пищевой аллергии и хронической спонтанной крапивницы. Актуальным остаётся проведение дальнейших исследований, направленных на оценку их долгосрочной безопасности, а также решение вопросов регистрации и обеспечения доступности данных препаратов для рутинной клинической практики в Российской Федерации.

ПЕДИАТРИЯ

Актуальность. Срыгивания (регургитация) являются распространенной проблемой среди детей грудного возраста. Интенсивные срыгивания могут влиять на качество жизни ребёнка и его семьи. Предупреждение этого недуга требует понимания причинно-следственных связей между перинатальными факторами риска и самим синдромом. Своевременное определение перинатальных предикторов позволит проводить первичные персонализированные профилактические мероприятия данного состояния.

Цель. Выявить негативные факторы в течении беременности и родов, а также оценить их взаимосвязь с синдромом срыгивания у младенцев.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, которое включало 88 детей, рождённых в срок, в удовлетворительном состоянии, с оценкой перинатальных факторов риска и характера функциональных расстройств со стороны пищеварительного тракта на основании составленной анкеты.

Результаты. Установлена статистически значимая зависимость между гестозом у матери и срыгиванием у её ребёнка (p = 0,002, n = 40), а также их интенсивностью (p = 0,02, n = 21). В ходе анализа не обнаружено значимых связей конкретных проявлений гестоза у матери с регургитацией у её младенца. При анализе интенсивности срыгивания идентифицирован ряд закономерностей: минимальные срыгивания на 1 балл чаще встречались у детей, матери которых страдали гестозом в третьем триместре беременности (р = 0,00015, n = 7) или гестационным диабетом (р = 0,00015, n = 7); срыгивания высокой интенсивности, оцененные на 4 и 5 баллов, значимо чаще имели дети, рождённые в результате стремительных родов (р = 0,00011, n = 6).

Заключение. Регистрация у будущей матери гестоза или гестационного диабета, а также стремительных родов позволит выделить её младенца в группу риска по развитию срыгивания и своевременно организовать профилактические мероприятия, направленные на снижение частоты и выраженности данного синдрома.

Актуальность. Отклонения соматометрических показателей в младенческом возрасте закладывают основу формирования хронических заболеваний в будущем. Поиск ранних прогностических показателей нарушений физического развития недоношенных детей создаёт предпосылки к их своевременной коррекции.

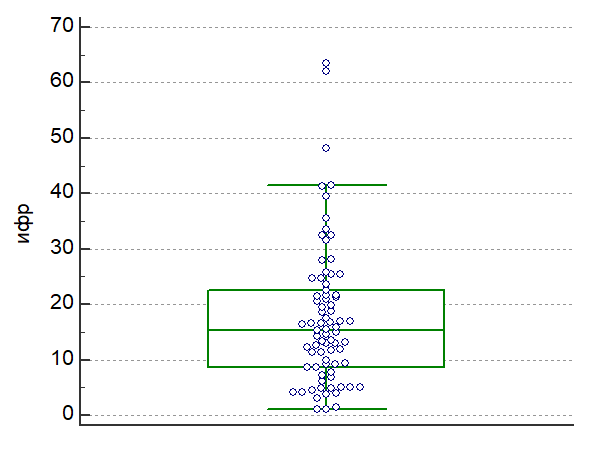

Цель. Выяснить значение динамики уровня в крови ИФР-1 в неонатальном периоде для прогноза физического развития преждевременно родившихся младенцев.

Материалы и методы. Проведено проспективное контролируемое исследование 73 преждевременно родившихся детей. Изучались показатели физического развития в возрасте 6 и 12 месяцев двух групп детей, с различной динамикой уровня в крови инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) в неонатальном периоде.

Результаты. В возрасте 6 и 12 месяцев отклонения роста или массы тела от референсных значений чаще отмечены у детей, имевших в раннем неонатальном периоде относительно низкий уровень гормона с последующим его повышением.

Выводы. Особенности динамики соматометрических параметров младенцев с возрастающим содержанием в крови ИФР-1 в неонатальном периоде свидетельствуют о возможности использования данного биохимического показателя для раннего прогноза девиаций физического развития преждевременно родившихся детей.

Недоношенные дети обладают анатомо-физиологическими особенностями, включая незрелость органов и систем, что делает их более уязвимыми к различным заболеваниям. Такие дети часто рождаются с низкой массой тела и недостаточной мышечной массой, что может негативно сказаться на их физическом развитии. Питание таких пациентов играет ключевую роль в их дальнейшем развитии. Из-за недостаточной мышечной силы и координации они могут демонстрировать замедленное развитие моторики. Раннее вмешательство и программы физической терапии могут значительно улучшить двигательные навыки и общее физическое развитие. В статье рассматриваются особенности физического развития недоношенных детей, акцентируя внимание на их анатомо-физиологических характеристиках, особенностях питания, двигательной активности и распространённой патологии, такой как бронхолегочная дисплазия.

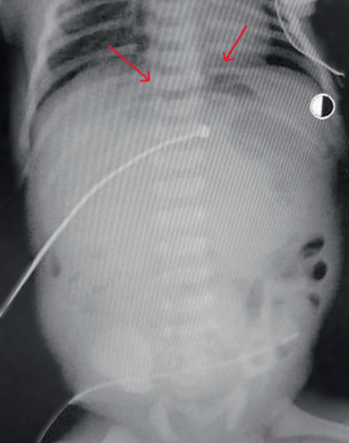

Актуальной и сложной проблемой неонатологии является стомирование кишечника у новорождённых детей при тяжёлых заболеваниях и пороках развития желудочно-кишечного тракта. После операции не менее острая проблема — профилактика ассоциированных осложнений: больших энтеральных потерь по стоме, электролитных нарушений, синдрома мальабсорбции, холестаза, избыточного бактериального роста кишечной микрофлоры. Очень важна адекватная реанимационная помощь новорождённому с интенсивной стабилизацией состояния, полноценным мониторингом, коррекцией гомеостаза, контролем инфекции. После операции необходимо, наряду с парентеральным, рано начать энтеральное питание с трофического, расширяя его от возможностей сохранённого кишечника. Особенно важно иметь при этом грудное молоко и материнское участие в уходе за младенцем и стомой.

Актуальность. Пищевая аллергия на белок коровьего молока (БКМ) является наиболее распространённой формой пищевой аллергии у детей раннего возраста, её распространённость достигает 4,9 %. Особую клиническую значимость имеют гастроинтестинальные не-IgE-опосредованные формы (проктоколит, энтероколит, энтеропатия), диагностика и лечение которых нередко затруднены из-за неспецифичности симптомов и сложности дифференциальной диагностики.

Цель. Изучить клинико-морфологические особенности гастроинтестинальных форм пищевой аллергии у детей раннего возраста, определить возрастные и клинические характеристики манифестации, эффективность диагностических подходов и элиминационной терапии, а также выявить прогностические факторы формирования толерантности к БКМ.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ клинических наблюдений детей в возрасте от 2 недель до 2 лет с подтверждённой не-IgE-зависимой аллергией на БКМ. Диагностика включала клинико-анамнестическую оценку, лабораторные (включая фекальный кальпротектин) и инструментальные методы, кожные пробы, морфологическое исследование слизистой кишечника. Оценивалась эффективность применения лечебной смеси при элиминационной терапии.

Результаты. Выделены три формы: FPIAP (с манифестацией в 2–6 недель), FPIES (до 3 месяцев) и FPE (после 4 месяцев). Установлены характерные клинические и морфологические особенности каждой формы. В 98,4 % случаев лечебная смесь обеспечивала быстрое купирование симптомов, восстановление роста и структуры слизистой. Формирование толерантности к БКМ отмечалось у большинства пациентов в возрасте до 3 лет при FPIAP и FPIES, до 5 лет — при FPE.

Выводы. Не-IgE-зависимые гастроинтестинальные формы аллергии на БКМ у детей имеют различные клинические проявления и возраст манифестации. Элиминационная диета с использованием высокогидролизованной смеси эффективна и способствует как клинической ремиссии, так и формированию толерантности.

Актуальность. Истоки кардиоваскулярной патологии лежат в детском возрасте. Внедрение технологий превентивной (профилактической) медицины в педиатрии должно привести к значимым результатам по сохранению здоровья у взрослых.

Цель исследования: изучить состояние микроциркуляторно-тканевой системы у школьников с целью определения донозологических скрининговых маркеров кардиоваскулярного риска.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 190 детей школьного возраста (14–17 лет) в Центре здоровья детей ОГБУЗ ДКБ г. Смоленска в рамках профилактических осмотров школьников. Методом случайной выборки в исследование были включены 82 школьника. Обследованные школьники были разделены на 3 группы: 1-я группа — 24 школьника с индексом массы тела (ИМТ) в пределах ±1 SDS ИМТ (кг/м2) и нормальным уровнем амбулаторного АД; 2-я группа — 36 школьников с ИМТ в пределах ≥ +1 SDS ИМТ (кг/м2) и нормальным уровнем амбулаторного АД; 3-я группа — 22 школьника с ИМТ в пределах ≥ +1 SDS ИМТ (кг/м2) и повышенным систолическим артериальным давлением. Комплексное обследование школьников включало антропометрию (вес, рост, ИМТ (кг/м2)); лазерную допплеровскую флоуметрию и флуоресцентную спектроскопию кожи в области предплечья на анализаторе «Лазма ПФ» (Россия).

Результаты. Анализ структуры функционального состояния микроциркуляторно-тканевой системы (ФС МТС) у обследованных детей выявил, что у детей 2-й группы повышенная активность ФС МТС регистрировалась в 1,8 раза чаще (p < 0,05), чем у детей 1-й группы; а у 11,1 % детей 2-й группы отмечалась уже декомпенсация ФС МТС. У школьников 3-й группы по сравнению с детьми 2-й группы в 7,8 раза реже регистрировалась активное ФС МТС, свидетельствующее о сохранности компенсаторно-адаптационных механизмов на микроциркуляторном уровне. При этом у 72,7 % детей 3-й группы отмечалась повышенная активность ФС МТС и достоверно чаще, чем у детей 1-й и 2-й групп выявлялась компенсация ФС МТС.

Выводы. Скрининговыми донозологическими маркерами кардиоваскулярного риска у школьников с избыточной массой тела / ожирением по результатам лазерной допплеровской флоуметрии и лазерной флуоресцентной спектроскопии («Лазма ПФ») являются «повышенная активность» ФС МТС на фоне высоких значений индекса флаксмоций (усиление симпатических влияний на микроциркуляторный кровоток).

Актуальность. Нарушения нутритивного статуса распространены в группе пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) и обусловлены множеством факторов, связанных как с самим заболеванием, так и с его осложнениями. Они усугубляют течение основного заболевания, снижают качество жизни и эффективность проводимой реабилитации.

Цель. Изучение особенностей компонентного состава тела у детей с ДЦП методом биоимпедансного анализа.

Материалы и методы. Изучены показатели компонентный состав тела у 100 детей с ДЦП для оценки нутритивного статуса.

Результаты. Исследование выявило значимые различия в составе тела у детей с ДЦП, ассоциированные с нутритивной недостаточностью. У детей, не имеющих отклонений физического развития, обнаруживались скрытые нарушения компонентного состава тела. Динамическое наблюдение через 12 месяцев подтвердило прогрессирующее снижение активной клеточной массы, безжировой массы тела и скелетной мышечной массы у пациентов с ДЦП.

Выводы. У детей с ДЦП выявлены значительные изменения состава тела, включая снижение мышечной и жировой массы, которые прогрессируют со временем даже при нормальных антропометрических показателях.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Введение. Голос является базовым компонентом для успешного и всестороннего развития личности ребёнка, становления его характера и формирования определённых поведенческих характеристик. Дефекты голоса могут в будущем стать препятствием на пути к выбранной специальности, что чрезвычайно важно в профессиональном ориентировании подростка. Дисфонии у детей не являются временной проблемой, они требуют пристального внимания со стороны родителей, педагогов и врачей, качественной диагностики с учётом возрастных особенностей, а также подбора оптимального лечения с целью реабилитации голосовой функции и создания условий для всестороннего развития ребёнка.

Цель исследования. Оценить характер патологии гортани у детей и подростков на амбулаторном приёме оториноларинголога-фониатра, проанализировать факторы, влияющие на эффективность реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. В исследование были включены 97 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет включительно. Комплексное обследование пациентов включало сбор анамнеза, оценку жалоб, состояния голоса, качества жизни, осмотр всех ЛОР-органов с использованием эндоскопической техники. Оценка качества голоса осуществлялась субъективно по шкале GRBAS. Для оценки качества жизни применён специализированный опросник Voice Handicap Index.

Результаты. Выявленная патология гортани у детей отличалась разнообразием функциональных и органических изменений: мутация (48), узелки (37), кист (2), полип голосовых складок (1), нейрогенные и миогенные парезы гортани (6), контактная гранулёма (1), хронический отёчный ларингит (2). Из сопутствующей патологии превалировали гипертрофия глоточной миндалины (78,4 % детей), аллергический ринит (23,7 %), хронический тонзиллит, гипертрофия нёбных миндалин (47,4 %), гастроэзофагеальный рефлюкс (12,4 %). Наибольшие значения GRBAS зафиксированы у детей с хроническим ларингитом и контактной гранулёмой гортани. Наихудшие показатели качества жизни продемонстрировали дети с параличами голосовых складок. Наиболее некомплаентными в отношении лечения и динамического наблюдения оказалось у детей с узелками голосовых складок.

Выводы. Самыми частыми причинами дисфоний детского возраста остаются мутация (49,5 %) и узелки голосовых складок (38,1 %). В большинстве случаев родители не являются инициаторами обращения к фониатру, поскольку они либо не замечают проблем, возникающих у ребёнка в связи с расстройствами голоса, либо не акцентируют на них внимание. Эффективность реабилитационных мероприятий зависит от комплаентности пациента.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Актуальность. Актуальность проблемы инфекционного мононуклеоза (ИМ) обусловлена его широкой распространённостью, пожизненной персистенцией возбудителя в организме человека, развитием иммуносупрессии в периоды активной вирусной репликации, а также отсутствием эффективных средств этиотропной терапии и профилактики.

Цель. Проанализировать особенности течения инфекционного мононуклеоза у детей на современном этапе.

Материалы и методы. Обследованы 316 пациентов, госпитализированных в ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» в период с 2021 по 2023 год.

Результаты и обсуждение. Среди больных преобладали дети в возрасте 4–6 и 11–17 лет. К характерным симптомам ИМ относились лихорадка, затруднённое носовое дыхание, тонзиллит, лимфаденопатия, экзантема, гепатоспленомегалия. Желтушные формы заболевания регистрировались редко. У большинства пациентов появление экзантемы было ассоциировано с применением полусинтетических пенициллинов на догоспитальном этапе. Атипичные мононуклеары были выявлены лишь у 52,2 % детей, что затрудняет постановку диагноза на основании данных только общего анализа крови. Ведущую роль при первичном инфицировании играл вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) как моноинфекция или в сочетании с цитомегаловирусом (ЦМВ). Практически у всех пациентов реактивация процесса была обусловлена ЦМВ на фоне первичной ВЭБ-инфекции. У большинства детей с налётами на миндалинах низкий уровень С-реактивного белка свидетельствовал о вирусной этиологии тонзиллита и являлся основанием для отказа от назначения антибактериальной терапии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Актуальность. Формирование здоровья ребёнка в определённой степени зависит от его жизнедеятельности в условиях цифрового обновления школы. Процесс цифровизации российских школ длится более 30 лет, и специалисты в сфере образования выделяют 4 этапа. Первый этап (90-е годы XX века) — технологическое обновление школ; второй (2000–2010 гг.) — «ранняя информатизация»; третий (2010–2019 гг.) — «зрелая информатизация»; четвёртый (2019–2023 гг.) — «начало цифровой трансформации образования». Влияние факторов цифровой среды на здоровье школьников изучено в недостаточной мере.

Цель. Изучение основных тенденций заболеваемости обучающихся школьно-обусловленными болезнями на четырёх этапах цифрового обновления школы.

Материалы и методы. На основании данных, опубликованных в статистических сборниках ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ, проведён анализ первичной и общей заболеваемости детей (0–14 лет) и подростков (15–17 лет) на четырёх этапах цифрового обновления школы. Выбраны школьно-обусловленные нарушения здоровья: миопия, неврозы, соматоформные расстройства и вегетативно-сосудистые нарушения с повышением АД, на которые влияют зрительное и психоэмоциональное напряжение, а также заболевания, отчасти связанные с гиподинамией и длительной вынужденной сидячей позой — сколиоз и ожирение.

Результаты. Анализ динамики первичной и общей заболеваемости детей и подростков показал, что на первом и втором этапах цифрового обновления школы наблюдался рост заболеваемости практически по всем рассматриваемым классам болезней и нозологиям, обусловленный цифровизацией образования и неблагоприятным влиянием множества социально-экономических факторов. На третьем этапе рост заболеваемости прекратился. В начале четвёртого этапа первичная и общая заболеваемости стали постепенно возрастать. За период 1995–2023 гг. первичная заболеваемость детей выросла на 55,9 %, общая — на 46,9 %; у подростков увеличилась на 106,5 и 105,3 %, соответственно.

Выводы. За период цифрового обновления школы 1995–2023 гг. состояние здоровья детско-подростковой популяции ухудшилось. Выявлен неуклонный рост заболеваемости детей и подростков миопией, ожирением, возросла заболеваемость по классу болезней костно-мышечной системы. Для продолжения изучения проблемы необходимо дополнительно включить в отчётные статистические формы и статистические сборники ряд школьно-обусловленных болезней.

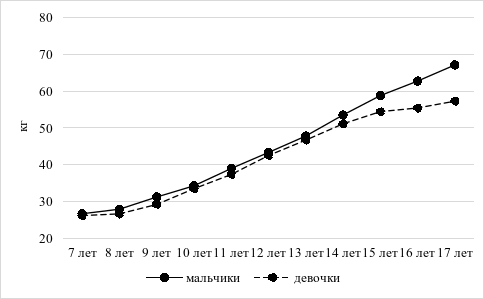

Актуальность. Ведущий показатель, отражающие состояние физического развития детей, — масса тела, которая характеризует развитие костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов.

Цель: оценить формирование массы тела школьников 7–17 лет в сорока субъектах Российской Федерации.

Материалы и методы. В исследование были выбраны 40 регионов Российской Федерации, расположенные во всех Федеральных округах. Регионы были выбраны таким образом, чтобы практически каждой возрастно-половой группе были представлены показатели массы тела (кг) для не менее чем 100 школьников 7–17 лет.

Результаты и обсуждение. Анализ возрастно-половых кривых массы тела показал, что практически во всех 40 регионах наблюдается плавное увеличение длины тела с возрастом и у мальчиков, и у девочек, что согласуется с такими биологическими закономерностями, как направленность, постепенность, необратимость, гетероморфность и гетерохроность. У мальчиков практически во всех возрастных группах и на момент завершения процессов роста показатель массы тела достоверно (p ≤ 0,05) превосходят показатели у девочек, что согласуется с такой закономерностью, как обусловленность роста и развития полом (половой диморфизм).

Выводы. Можно говорить о гармоничном протекании процессов роста и развития в анализируемых регионах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА

Обоснование. Лекарственная помощь детям с редкими заболеваниями является неотъемлемой частью льготного лекарственного обеспечения осуществляется через Фонд поддержки «Круг добра». Цифровизация и стандартизация бизнес-процессов оборота лекарственных препаратов позволит устранить практические трудности и риски при реализации лечения детей с редкими заболеваниями на региональном уровне.

Методология. При исследовании применялся комплекс научных методов системного, логического, структурного анализа. Объектами исследования были выбраны нормативно-правовые акты, Международная классификация болезней, Государственный реестр лекарственных средств, Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, товарно-учётные системы, аналитические данные с официальных сайтов органов

власти, регулирующих вопросы редких заболеваний и Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниям, «Круг добра».

Результаты. Выявлены региональные особенности цифровизации лекарственного обеспечения детей с редкими заболеваниями.

Заключение. Совершенствование нормативно-правовой базы цифровой трансформации и стандартизация перечня лекарственных препаратов, не имеющих государственной регистрации, на основе цифровой информации штрих-кода или Data-matrix кода, приведёт к оптимизации имеющихся цифровых ресурсов в сфере обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями на региональном уровне.

ИСТОРИЯ

К 55-летию педиатрического факультета Ярославского государственного медицинского университета, реорганизованного в декабре 2024 года в Институт педиатрии и репродуктивного здоровья, подготовлен аналитический обзор становления и развития педиатрического образования в России в целом и в Ярославском медицинском университете в частности. Затронуты вопросы организации эффективного учебного процесса, способствующие реализации важнейших задач Института — подготовке высококвалифицированных специалистов как педиатрического профиля, так и в области, отвечающей за репродуктивное здоровье населения, с целью обеспечения приоритетов профилактики охраны репродуктивного здоровья, охраны материнства и детства.

Адрес редакции и издательства:

ООО «Издательство ОКИ»

115522, Москва, Москворечье ул., 4-5-129

Генеральный директор Афанасьева Елена Владимировна

Тел. + 7 (916) 986-04-65; Email: eva88@list.ru

.png)