ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Актуальность. Подбор и смена лекарственной терапии пациентам, страдающим бляшечным псориазом, не имеет одного конкретного варианта решения для практикующих специалистов. Определены факторы, которые могут ухудшить течение заболевания при использовании терапии с доказанной клинической эффективностью и даже увеличить тяжесть и распространенность псориатического процесса, развить эритродермию или получить резистентность к проводимой терапии. Данная статья посвящена анализу реальной клинической практики терапии бляшечного псориаза, анализу влияния сопутствующих диагнозов на выбор терапии врачами среди пациентов, которые проходили лечение в кожно-венерологических диспансерах Центрального Федерального округа округа в 2022–2023 гг.

Цель работы. Провести фармакоэпидемиологический анализ назначений лекарственных препаратов и объем их потребления при бляшечным псориазе с использованием частотного анализа и анализа сред них суточных доз на амбулаторном и стационарном этапах лечения. Определить факторы, влияющие на эффективность фармакотерапии бляшечного псориаза.

Материалы и методы. Было проведено открытое не рандомизированное одномоментное проспективное исследование амбулаторных карт и выписок из стационаров 336 больных с диагнозом L40.0 — бляшечный псориаз с 2022– 2023 гг. Затем пациенты анкетировались врачами на предмет соблюдения рекомендаций с использованием опросника по приверженности терапии. Анализировалось наличие осложнений основного диагноза и наличие сопутствующих диагнозов, а также наличие факторов, влияющих на назначение фармакотерапии бляшечного псориаза.

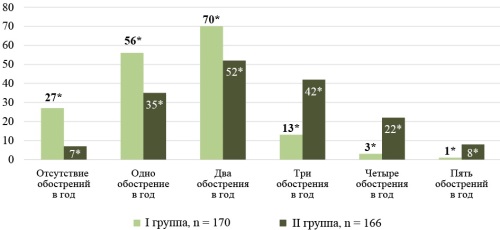

Результаты. У анализируемых больных, которым был назначены препараты метотрексата, достоверно чаще встречались данные сопутствующие заболевания (р <0,05). Помимо основного диагноза у анализируемых больных на метотрексате достоверно наиболее редко встречались: псориатический артрит, полиартрит, спондилоартрит, дактилит, энтезит и псориатическая ониходистрофия по сравнению с группой пациентов, которым были назначены генно-инженерные биологические препараты (р <0,05). Многофакторный анализ доказал влияние тяжести поражения кожи псориатическими высыпаниями и приверженности пациентов к терапии на выбор терапии.

Выводы. Среди пациентов, которым были назначены генно-инженерные лекарственные препараты, достоверно чаще встречались сопутствующие осложнения артропатического характера — в 32,5 % случаев, против 18,2 % в сравнении с группой пациентов на метотрексате (р <0,05). Поэтому выбор в сторону моноклональных антител в большинстве случаев обусловлен наличием артропатических псориатических осложнений у пациентов, тяжестью поражения кожи, более молодым и работоспособным возрастом и высокой приверженностью к назначенной врачом инновационной терапии (р <0,05).

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) развивается на фоне многих заболеваний и имеет прогрессирующее течение с исходом в хроническую почечную недостаточность.

Цель: исследовать распространённость и тяжесть ХБП у больных терапевтического отделения с гипертонической болезнью (ГБ), ишемической болезнью сердца (ИБС) по типу стенокардии 2–3 ФК (NYHA), сахарным диабетом 2 типа (СД2) и их комбинациями, а также реальную практику терапии таких пациентов.

Материалы и методы. Обследованы 193 пациента, средний возраст 64,0±18,1 с ГБ, ИБС, СД2, их комбинациями, находившихся на лечении в терапевтическом отделении ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» в связи с ухудшением состояния. Расчёт скорости клубочковой фильтрации (СКФ) проводился по формуле CKD-EPI. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Statistica 12.0.

Результаты. ХБП I стадии диагностирована у 4,3 % обследованных, 2 стадии — у 18,2 %, 3 стадии — у 42,6 %, 4 стадии — у 2,9 %. ХБП 1 и 2 стадии встречается достоверно чаще у больных с изолированной ГБ, по сравнению с обследованными с ГБ+ИБС+СД2 (р=0,01, р=0,03, соответственно). ХБП 3 стадии диагностирована у 100 % пациентов с СД2+ИБС. При ГБ 3 степени, 3 ФК ХСН (NYHA), ожирении, у мужчин СКФ достоверно ниже, чем, соответственно, у больных с ГБ 1 и 2 степени, при 2 ФК ХСН, отсутствии ожирения, женщин. Установлены корреляции СКФ с возрастом пациента и стажем ГБ и СД2. Выявлены недостатки фармакотерапии больных с ХБП в стационаре: никто не получает ингибиторы дипептидилпептидазы-4 и глифлозины, часть больных с низкой СКФ получает метформин, некоторые не получают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II, статины, у части больных с СД2 не проведена должная титрация дозы сахароснижающих препаратов.

Выводы. ХБП 1–4 стадии выявлена у 68 % больных терапевтического стационара с ГБ и/или ИБС и/или СД2, из них у 42,6 % — 3 стадии, у 2,9 % — 4 стадии. Величина СКФ связана со степенью ГБ, ФК ХСН (NYHA), ожирением, полом, возрастом, стажем ГБ и СД2. В стационаре не всегда соблюдаются рекомендации по фармакотерапии пациентов с ХБП.

УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

Актуальность. Несмотря на широкое внедрение в урологическую практику органосохраняющих операций, количество выполняемых радикальных нефрэктомий и сегодня продолжает оставаться достаточно большим. Результаты современных исследований показывают, что инициальные стадии заболеваний оставшейся почки формируются уже в самые ранние сроки после радикальной нефрэктомии, поэтому адекватное ведение послеоперационного периода является ключевым фактором профилактики болезней единственной почки. Однако, данный подход должен базироваться на детальном понимании механизмов адаптационной перестройки организма, оказывающих ключевое воздействие на морфологию и функцию единственной почки.

Цель. Изучить особенности адаптивных реакций организма и динамику функционального состояния единственной почки в ответ на радикальную нефрэктомию.

Материалы и методы. В раннем послеоперационном периоде исследованы клинические и лабораторные показатели 85 пациентов, перенёсших радикальную нефрэктомию по поводу почечно-клеточного рака в стадии Т2-T3N0M0. Контрольную группу составили 25 пациентов, перенёсших аналогичную операцию по тем же показаниям в сроки от полугода до 12 месяцев назад. Изучали: обмен адреналина, гистамина и серотонина, показатели психологического и эмоционального состояния, вегетативно-васкулярный статус, а также азотовыделительная и фильтрационная функции оставшейся почки.

Результаты. Радикальная нефрэктомия, а также период её осознанного ожидания являются причиной стресс-синдрома, возникающего вследствие дисбаланса изучаемых биогенных аминов, сопровождающегося нарушениями психологического и эмоционального здоровья, вегетативно-сосудистыми расстройствами, наблюдающимися, как минимум, в течение 2 недель послеоперационного периода. Кроме того, нарушается фильтрационная способность единственной почки, которая также сохраняется в течение 14 суток наблюдения за пациентами после операции. Проведение корреляционного анализа позволило установить достоверные связи между дисбалансом биогенных аминов, уровнем тревоги и выраженностью вегетативно-васкулярных расстройств, которые неблагоприятно отражались на фильтрационной функции почки.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости фармакологической дотации послеоперационного периода радикальной нефрэктомии, позволяющей нивелировать негативное влияние стресс-синдрома на исход хирургического лечения.

Актуальность. Участие в боевых действиях задействует большое количество человеческих ресурсов, как правило, молодых мужчин. В большинстве наблюдений, это ведёт к возникновению состояния, получившее название посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В патогенезе этого состояния большое значения отводятся изменениям гормонального фона, что в свою очередь, способствует изменениям выработки половых гормонов. Однако, не смотря на активное обсуждение данной темы, остаётся множество нерешённых вопросов.

Цель. Изучить влияние ПТСР у участников военных операций на уровень свободного тестостерона сыворотки крови и взаимосвязь с сексуальной активностью.

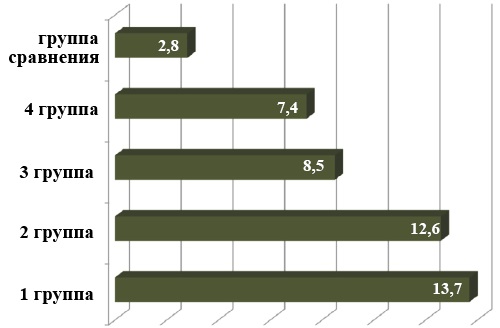

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 человек, давших согласие на участие в обследовании. Все обследуемые были разделены на пять групп в зависимости от времени, которое прошло от участия в боевых действия. Среднее время участия в боевых действиях составило от 6 до 8 мес. Исследования проводились в амбулаторных условиях. Проводилось исследование уровня свободного тестостерона в сыворотке крови и оценка сексуальной активности.

Результаты. Проведённое исследование выявляло определённый диссонанс между полученными результатами уровня свободного тестостерона в сыворотке крови у участников военных действий в различные сроки от полученного стрессового фактора и сексуальной активностью. Это проявлялось снижением сексуальной активности на фоне увеличения свободного тестостерона в сыворотке крови. Возможно, это связано с несколькими факторами, которые следует рассматривать в комплексе. Так, первым, и основным фактором, может выступать стресс, который оказывает влияние на симпатоадреналовую систему, активизируя её, это подтверждено данными, представленными в литературе.

Выводы. Посттравматические стрессовые расстройства оказывают влияние на количества свободного тестостерона сыворотки крови, увеличивая его. У участников военных операций на фоне увеличения количества свободного тестостерона сыворотки крови, происходит снижение сексуальной активности, которое постепенно восстанавливается с увеличение времени, прошедшего от момента получения стресса.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Актуальность. Проблема послеоперационного обезболивания далека от разрешения. Анальгетики, традиционно используемые для купирования боли после операции имеют большое количество побочных эффектов. Оптимальный способ пресечения послеоперационной боли базируется на принципе мультимодальности, где помимо использования анальгетиков с разными точками приложения применяются регионарные блокады. При операциях на грудной стенке набирают популярность блокада грудных нервов (PEC-блок) и блокады пространства мышцы выпрямителя позвоноч- ника (ESP-блок) под контролем УЗИ.

Цель. Сравнить анальгетическую эффективность PEC-блока и ESP-блока в составе мультимодальный безопиоидной анальгезии в послеоперационном периоде операций редукционной маммопластики.

Материалы и методы. Обследовали 60 пациенток, которым была выполнена двусторонняя редукционная маммопластика. Выделили 3 группы: группу PEC-блока (n=20), группу ESP-блока (n=20), группу контроля (n=20). Оценивали количество потреблённого фентанила и ингаляционного анестетика, выраженность послеоперационной боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), побочные эффекты анальгетиков, активизацию пациенток.

Результаты. Интраоперационное потребление фентанила и ингаляционного анестетика было значимо ниже в группах PEC-блока и ESP-блока по сравнению с группой контроля. Болевой синдром после пробуждения, через час и через 3 часа после операции был значимо ниже в группах PEC-блока и ESP-блока по сравнению с группой контроля.

Выводы. ESP-блок и PEC-блок являются эффективными методами регионарной анестезии, обеспечивая хороший уровень как интраоперационной, так и послеоперационной анальгезии. Также они обладают значимым опиоидсберегающим эффектом, позволяют существенно раньше активизировать пациентов. ESP-блок незначительно превзошёл PEC-блок в продолжительности действия, других различий не было.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

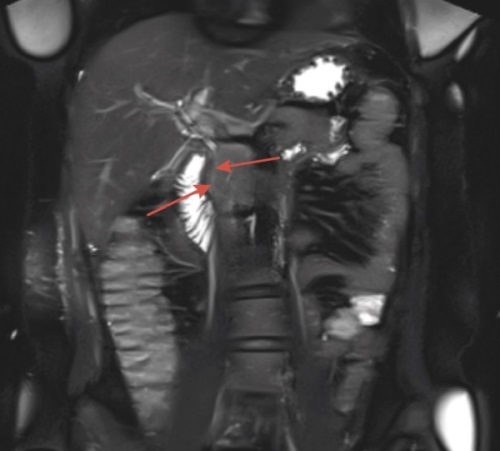

Цель исследования. Апробировать методику прямой магнитно-резонансной (МР) холангиографии с введением МР контрастного вещества в дренажи холедоха с целью определения его проходимости.

Материалы и методы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости, выполненные на МР томографе Siemens Amira 1.5T, 3 пациентам, перенёсшим хирургическое лечение холедохолитиаза с последующим введением контрастного вещества в виде 20 мл парамагнетика (гадодиамид), разведённого в 50 мл физраствора в дренажные трубки холедоха.

Результаты. С целью увеличения объёма традиционного для МРТ контрастного вещества для последующего введения в дренаж холедоха флакон парамагнетика (гадодиамид 20 мл) разводился в 50 мл физраствора. Последующий анализ изображений показал, что заметного глазу ухудшения парамагнитных свойств разведённого гадодиамида не происходит. Отличные реологические свойства гадодиамида от используемых для прямой рентгеновской холангиографии контрастных веществ не препятствовали прохождению парамагнетика в просвет двенадцатиперстной кишки. Дополнительного оборудования и программного обеспечения МР томографа методика не требует. Заключение о проходимость желчевыводящих путей на основе фиксации парамагнетика, введённого в дренаж холедоха в просвете двенадцатиперстной кишки, подтверждались последующим эндоскопическим исследованием. Осложнений после прямой МР холангиографии в течение 10 суток после процедуры не выявлено.

Выводы. Методика прямой МР холангиографии с введением раствора парамагнетика в дренаж холедоха может быть дополнением к послеоперационной МРТ брюшной полости с целью определения проходимость желчевыводящих протоков.

СТОМАТОЛОГИЯ

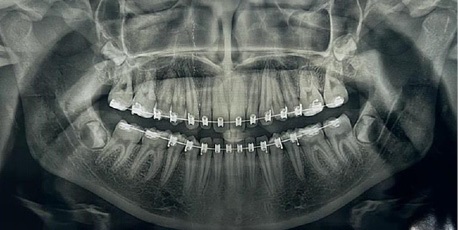

Актуальность. Исследование направлено на сравнение глубины анестезии, эффективности и гемостаза при использовании двух препаратов артикаина: Артикаин-Бинергия с адреналином 1:200000 и Убистезин форте 1:100000 на примере клинического случая при удалении зачатков зубов 38 и 48 на нижней челюсти с применением сознательной седации у пациентки с выраженной дентофобией. Препараты артикаина: отечественный — Артикаин-Бинергия с адреналином 1:200000 и импортный — Убистезин форте 1:100000 разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Новизна данного исследования заключается в применении препаратов одной и той же группы различных производителей у одной пациентки в симметричных клинических условиях одним специалистом при одинаковом уровне травматизма. В литературных источниках о подобных исследованиях информации не найдено.

Цель. Целью данного исследования является сравнение эффективности отечественного и импортного аналогов местных анестетиков на основе артикаина в одинаковой клинической ситуации у одного пациента. Методологически поставлена задача оценить глубину анестезии, эффективность и гемостаз, а также субъективные ощущения пациента и уровень стоматологической тревожности.

Материалы и методы. Обзор клинического случая позволяет оценить субъективные ощущения пациентов во время седации с сохранённым сознанием на фоне приёма седативных препаратов и центральных анальгетиков по шкале «больно-не больно». Также определяется уровень стоматологической тревожности по шкале Кораха. Седативные препараты использовались в дозах, которые не обеспечивали полную анестезию в зоне хирургического вмешательства, что позволило пациенту отчётливо реагировать на болевые стимулы при местной, в частности проводниковой, анестезии.

Результаты. В условиях внутривенной седации с сохранённым сознанием, при неэффективности местной анестезии, болевые ощущения смягчаются, что снижает психологический дискомфорт у пациента. Применение препаратов Артикаин-Бинергия с адреналином 1:200000 и Убистезин форте 1:100000 позволило сравнить их эффективность и безопасность.

Выводы. Стабильные гемодинамические показатели на мониторах свидетельствуют о высоком качестве анестезии и отсутствии болевых ощущений у пациентки, иначе показатели на мониторе бы изменились. Полученные данные подтверждают, что оба препарата артикаина обладают схожей эффективностью и обеспечивают адекватный уровень анестезии в условиях клинического вмешательства, что снижает уровень тревожности и дискомфорта у пациента. Один клинический случай не является истинной, поэтому требуются дальнейшие исследования с большим количеством статистических данных.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ

Актуальность. Фармацевтические работники играют важную роль в процессе лекарственного обеспечения населения. Современная ситуация требует индивидуального подхода при оказании лекарственной помощи пациентам. Персонализированная лекарственная помощь предполагает овладение фармацевтическими специалистами определёнными профессиональными качествами, способствующими эффективному её оказанию.

Методология. Использовали методы логического, сравнительного, структурного, контент-анализа, экспертных оценок, математико-статистические. Изучены требования профессиональных стандартов, исследованы вакансии фармацевтических специалистов на специализированных сайтах поиска работы.

Результаты. Определены профессиональные качества фармацевтического работника, обеспечивающие эффективное оказание персонализированной лекарственной помощи.

Заключение. Профессиональные качества, способствующие эффективному оказанию персонализированной лекарственной помощи, позволят фармацевтическим работникам сформировать приверженность лечению у посетителей аптечных организаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА

Цель. Провести анализ процессов обращения лекарственных препаратов группы гепарина за 2004–2024 гг. с точки зрения темпов регистрации и локализации производства активной фармацевтической субстанции (АФС), готовой лекарственной формы (ГЛФ), перспектив осуществления полного производственного цикла на территории Российской Федерации.

Материалы и методы. Проведён анализ сведений 693 реестровых записей, размещённых в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) и посвящённых препаратам группы гепарина, собрана база данных в Microsoft Excel. Информация о зарегистрированных лекарственных препаратах была классифицирована в соответствии с принадлежностью к группе гепарина, наименованию действующего вещества, лекарственной форме, дате регистрации, наличию в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, стране производства АФС и ГЛФ.

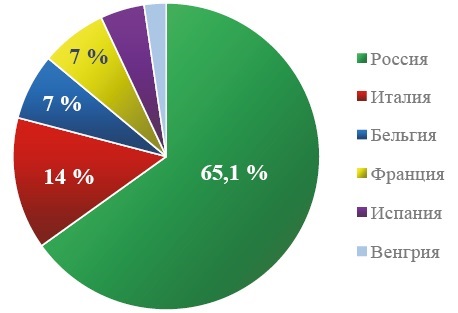

Результаты. В соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией к препаратам группы гепарина были отнесены препараты более 20 наименований: препараты нефракционированного гепарина, низкомолекулярных фракций гепарина, гепариноидов и антитромбина III. Изучено 95 действующих регистрационных удостоверения (РУ) и 13 РУ, исключённых из ГРЛС, — всего 108 РУ. Построены графики, отражающие темпы регистрации лекарственных препаратов (ЛП) заявленной группы. Наибольшие темпы регистрации наблюдаются в период времени с 2020 по 2024 гг. — в среднем ежегодно получают регистрационное удостоверение 5,25 лекарственных препарата. Годы наиболее активной регистрации — 2011 (11 одобренных ЛП), 2017 (8 одобренных ЛП) и 2023 год (9 одобренных ЛП). Локализация производства препаратов группы гепарина на 2024 год представлена на диаграммах. Основной страной производства АФС гепарина натрия является Китай. Однако для каждого пятого препарата группы гепарина существует возможность проведения полного производственного цикла на территории России, включая синтез АФС.

Выводы. Получены сведения о структуре ассортимента (95 ЛП представлены в 10 лекарственных формах для различных 5 путей введения), темпах регистрации препаратов группы гепарина и локализации производства АФС, готовой лекарственной формы. Локализация производства АФС гепарина натрия сосредоточена в Китае. Известны сведения о строительстве в ближайшие годы в России трёх производственных площадок по производству АФС гепарина натрия: китайской компанией «Хэбэй Чаншань Биокемикал Фармасьютикал Ко. Лтд», российскими компаниями ООО «Фармасинтез-Кама» и ООО «Северный океан». На момент исследования число препаратов, для которых поставщиком АФС заявлены только российские компании — 3 лекарственных препарата. Производство ГЛФ препаратов в значительной степени локализовано в России (75,4 % для препаратов гепарина натрия и 65,1 % для препаратов низкомолекулярных фракций гепарина).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Актуальность. Определение референсных интервалов (РИ) в клиническом анализе крови для эритроцитов и их специфических параметров: среднего объёма эритроцита (MCV), среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC), ширины распределения эритроцитов (RDW) позволяет использовать данные показатели для дифференциальной диагностики различных патологических состояний от вариантов нормы.

Цель исследования. Определить РИ эритроцитов и их специфических параметров в клиническом анализа крови для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, провести их сравнение с РИ «Национального стандарта» (2009 г.) и результатами, полученными на различных автоматических гематологических анализаторах.

Материалы и методы. В исследование были включены образцы крови от 158 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет, из них 127 (80,4 %) женщин и 31 (19,6 %) мужчина. Данные были получены из базы данных компании «КДЛ-ТЕСТ» за период с 01.01.2023 по 01.01.2024 гг. Критериями включения в исследование были: возраст от 18 до 45 лет, показатели клинического анализа крови, гомеостаза железа и С-реактивного белка (СРБ) в пределах референсных интервалов лаборатории «КДЛ-ТЕСТ». Анализы проводились на гематологическом анализаторе Mindray BC-6800 (производитель Mindray, Китай), на автоматическом биохимическом анализаторе модели AU-5800 (Beckman Coulter, США) с использованием реагентов IRON (Beckman Coulter, США) фотометрическим колориметрическим методом и CРБ-латекс (производитель Beckman Coulter, США) иммунотурбидиметрическим методом.

Результаты. Проведённые исследования выявили снижение верхней границы РИ для эритроцитов и их индексов (MCV, MCH, MCHC, RDW-CV) у женщин по сравнению с РИ «Национального стандарта» (2009 г.), что составило 4 % для количества эритроцитов, 5 % для гемоглобина, 2 % для гематокрита, 3,8 % для MCV и 3,5 % для MCH, а также 4,2 % для MCHC; и снижение верхней границы РИ эритроцитов и эритроцитарных индексов (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV) по отношению к РИ «Национального стандарта» (2009 г.) у мужчин для эритроцитов на 3,9 %, гемоглобина на 4,6 %, MCV — на 1,9 %, MCH — на 4 %, MCHC — на 5,8 %. Не обнаружено достоверных различий по значению эритроцитов и их специфических параметров, гемоглобина и гематокрита между данными гематологических анализаторов Mindray BC-6800 и Sysmex серии XE (p >0,05).

Выводы. Установлено снижение РИ клинического анализа крови у женщин и мужчин для некоторых показателей гемограммы (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV) в сравнении с РИ клинического анализа крови «Национального стандарта» (2009 г.), которые укладываются в пределах общепринятых статистически допустимых отклонений. Использование различных типов автоматических гематологических анализаторов не оказывает существенного влияния на РИ эритроцитов и их специфических параметров.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

Актуальность. Роль стоматолога не всегда ограничивается только диагностикой, профилактикой и лечением различных заболеваний полости рта. Важнейшее значение эта профессия имеет также в медицинской и судебной сферах, особенно при идентификации неопознанных тел. Именно поэтому развилась судебная стоматология — наука, чей вклад неоценим при расследовании преступлений и массовых катастроф с большим количеством жертв. Эта работа требует высочайшей квалификации и оперативных действий специально подготовленных экспертов с богатым опытом.

Цель. Анализ современных методов судебной стоматологии в идентификации человеческих останков, оценка их эффективности и определение перспективных направлений развития одонтологической экспертизы.

Методология. Был проведён обзор литературы основных методов судебной одонтологии. Применялся сравнительно-анатомический анализ зубочелюстной системы, рентгенологических методов, цифровых технологий.

Результаты. Методы идентификации включают сбор данных, тщательное исследование, рентгенографическую и фотографическую фиксацию посмертных доказательств состояния зубов, их отпечатков на коже, особенностей челюстей, губ и нёбных складок слизистой оболочки. Эти данные сравниваются с прижизненными записями для определения расовой принадлежности, возраста умершего и получения другой значимой информации. Ключевыми факторами успешной идентификации являются ведение подробной документации пациентов и эффективное взаимодействие с правоохранительными органами. Исследование механизмов образования следов от зубов при совершении насильственных действий, травматических повреждений в случаях сексуального насилия, а также характерных повреждений при жестоком обращении с несовершеннолетними является критически важным в деятельности судебного стоматолога. Существенное значение имеет владение методиками определения возраста человека. Кроме того, понимание методов установления личности и алгоритмов их применения при массовых происшествиях с соблюдением этических принципов представляет собой фундаментальный аспект работы судебного одонтолога. Экспертиза тел с целью идентификации неразрывно связана с соблюдением прав человека, включая расследование военных преступлений, что требует особого подхода к данной процедуре.

Заключение. В современных условиях роль судебной стоматологии продолжает возрастать. Это обусловлено увеличением числа природных и техногенных катастроф, военных конфликтов, террористических актов, где требуется массовая идентификация жертв. Стоматологические методы позволяют с высокой точностью идентифицировать останки даже при значительных повреждениях тела, когда другие методы неэффективны. Развитие цифровых технологий, 3D-моделирования и искусственного интеллекта открывает новые возможности для судебной одонтологии, повышая точность и скорость идентификации. Это делает стоматологическую экспертизу незаменимым инструментом в современной судебной медицине и криминалистике.

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

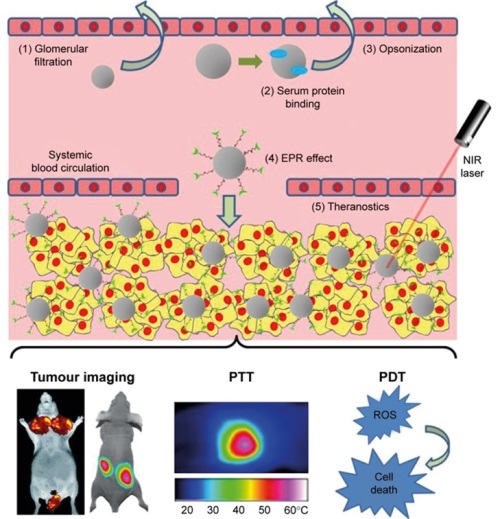

Химическая стабильность, низкая токсичность, относительная простота методов синтеза и модификации наночастиц золота открывает широкие возможности их использования в качестве тераностических агентов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Уникальные свойства наночастиц золота, известные как локализованный поверхностный плазмонный резонанс, позволяют создавать на их основе тераностические агенты, сочетающие в себе возможности как диагностики in vitro, так и адресной доставки лекарств. Высокое соотношение площади поверхности к объёму наночастиц золота существенно облегчает создание на их основе комплексных наноплатформ, используемых сразу в нескольких терапевтических и диагностических направлениях.

Адрес редакции и издательства:

ООО «Издательство ОКИ»

115522, Москва, Москворечье ул., 4-5-129

Генеральный директор Афанасьева Елена Владимировна

Тел. + 7 (916) 986-04-65; Email: eva88@list.ru

.png)