Перейти к:

Современный инфекционный мононуклеоз у детей: результаты собственных наблюдений

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0106

EDN: YTCKUN

Аннотация

Актуальность. Актуальность проблемы инфекционного мононуклеоза (ИМ) обусловлена его широкой распространённостью, пожизненной персистенцией возбудителя в организме человека, развитием иммуносупрессии в периоды активной вирусной репликации, а также отсутствием эффективных средств этиотропной терапии и профилактики.

Цель. Проанализировать особенности течения инфекционного мононуклеоза у детей на современном этапе.

Материалы и методы. Обследованы 316 пациентов, госпитализированных в ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» в период с 2021 по 2023 год.

Результаты и обсуждение. Среди больных преобладали дети в возрасте 4–6 и 11–17 лет. К характерным симптомам ИМ относились лихорадка, затруднённое носовое дыхание, тонзиллит, лимфаденопатия, экзантема, гепатоспленомегалия. Желтушные формы заболевания регистрировались редко. У большинства пациентов появление экзантемы было ассоциировано с применением полусинтетических пенициллинов на догоспитальном этапе. Атипичные мононуклеары были выявлены лишь у 52,2 % детей, что затрудняет постановку диагноза на основании данных только общего анализа крови. Ведущую роль при первичном инфицировании играл вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) как моноинфекция или в сочетании с цитомегаловирусом (ЦМВ). Практически у всех пациентов реактивация процесса была обусловлена ЦМВ на фоне первичной ВЭБ-инфекции. У большинства детей с налётами на миндалинах низкий уровень С-реактивного белка свидетельствовал о вирусной этиологии тонзиллита и являлся основанием для отказа от назначения антибактериальной терапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кузьмина М.Н., Ешмолов С.Н., Климовицкая Е.Г., Ситников И.Г. Современный инфекционный мононуклеоз у детей: результаты собственных наблюдений. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(3):77-85. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0106. EDN: YTCKUN

For citation:

Kuzmina M.N., Eshmolov S.N., Klimovitskaya E.G., Sitnikov I.G. Modern infectious mononucleosis in children: results of own observations. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(3):77-85. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0106. EDN: YTCKUN

Введение

На современном этапе инфекционный мононуклеоз является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения. Его медицинская и социальная значимость обусловлена повсеместным широким распространением, пожизненной персистенцией возбудителей в организме человека, стойкими иммунологическими изменениями в периоды активного инфекционного процесса, отсутствием эффективных средств лечения и профилактики [1].

Инфекционный мононуклеоз –– полиэтиологическое заболевание, характеризующееся симптомокомплексом, включающим лихорадку, тонзиллит, лимфоаденопатию, гепатоспленомегалию, а также изменения в гемограмме (лимфомоноцитоз и наличие атипичных мононуклеаров). Долгое время развитие ИМ связывали исключительно с инфицированием вирусом Эпштейна-Барр –– вирусом герпеса человека 4 типа [2]. В настоящее время доказано, что этиологическими факторами данного заболевания являются также цитомегаловирус (вируса герпеса человека 5 типа) и вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6).

Все возбудители ИМ относятся к семейству Herpesviridae, содержат двухцепочечную ДНК, имеют капсид и внешнюю оболочку. ВЭБ относится к подсемейству гамма-герпесвирусов со сложной антигенной структурой: поверхностные антигены (viral capsid antigen; VCA), ранние антигены (early antigen; ЕА), ядерные антигены (nucleus antigen-1, -2; NA). Определение специфических антител к этим антигенам позволяет уточнить фазу инфекционного процесса: первичная встреча с возбудителем, реактивация, хроническая инфекция [3, 4]. Особенность ВЭБ –– тропизм к рецепторам CD21-B-лимфоцитов, а также к Т-лимфоцитам и лимфоидным образованиям. Вирус стимулирует клеточную пролиферацию, может чрезвычайно длительно персистировать внутри ядра клеток-мишеней или находиться там в латентном состоянии пожизненно [5].

ЦМВ относится к подсемейству бета-герпесвирусов. Двухцепочечная ДНК в его составе самая крупная из всех герпесвирусов. Гликопротеины В и Н во внешней оболочке служат основными факторами формирования гуморального иммунного ответа. Между оболочкой и капсидом располагаются белки тегумента (pp71), которые могут оставаться в цитоплазме клетки или попадать в ядро. При нахождении белка в цитоплазме инфекция остаётся бессимптомной, при проникновении в ядро развивается активная ЦМВ-инфекция –– манифестная или реактивация латентной. ЦМВ обладает цитопатическим действием, что проявляется образованием гигантских клеток диаметром 25-40 мкм с внутриядерными включениями [5, 6].

ВГЧ-6 относится к подсемейству бета-герпесвирусов и подразделяется на два варианта (А и В), различающихся по нуклеотидным последовательностям, реакциям с моноклональными антителами, уровню патогенности и распределению в тканях [5].

Высокая инфицированность населения герпесвирусами во многом связана с наличием разнообразных путей передачи возбудителя: воздушно-капельного, контактно-бытового, полового, парентерального и трансплацентарного [1].

По существующей классификации ИМ может протекать в типичной или атипичной форме. При первичной встрече с герпесвирусами клиническая картина типичной формы заболевания развивается только в 18% случаев, в остальных возможно проявление первично-латентной или острой респираторной инфекции. У большинства больных симптомы ИМ самостоятельно купируются на протяжении 1-3 месяцев, однако встречаются исключения: затяжное течение (более 3 месяцев), хроническое (более 6 месяцев) [7, 8].

Инфекционный мононуклеоз может быть обусловлен первичной встречей с этиологически значимым возбудителем или его реактивацией. ИМ, обусловленный реактивацией ВЭБ, выявляется в 18,2-84,6% от всех случаев заболевания у детей в разных возрастных группах, при ЦМВ-инфекции –– у 39-51%, чаще с развитием атипичной формы с длительной лихорадкой и лимфоаденопатией [8]. Лабораторная находка в виде реактивации ЦМВ указывает на сочетанную этиологию заболевания [9].

В клиническом анализе крови при ИМ отмечается лейкоцитоз с лимфомоноцитозом, наличие широкоплазменных и базофильных лимфоцитов. Характерный признак –– появление на первой неделе заболевания атипичных мононуклеаров, которые обнаруживаются в течение 2-3 недель от начала болезни, но иногда сохраняются до 1 месяца и более [10]. В настоящее время наиболее значимым для диагностики является определение в крови больных вирусспецифических антител методом иммуноферментного анализа (ИФА). В качестве дополнительной диагностики ИМ применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления ДНК герпесвирусов в крови и/или слюне пациентов. Существенным недостатком данного метода является большой процент ложноотрицательных результатов, так как ДНК доступна для верификации только в момент репликации вирусов [4, 9].

Терапию ИМ проводят с учётом клинических проявлений, тяжести и периодов заболевания. Противогерпетические препараты –– ациклические нуклеозиды малоэффективны в отношении ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6, поэтому не нашли широкого применения при лечении ИМ. Антибактериальную терапию (цефалоспорины, макролиды) назначают с учётом этиологии тонзиллита и при развитии осложнений (отит, синусит, пневмония). В связи с высоким риском появления сыпи при ИМ применение полусинтетических аминопенициллинов противопоказано [7]. При тяжёлых формах ИМ с отёком и обтурацией дыхательных путей, полисерозитом, выраженной токсико-аллергической сыпью показаны глюкокортикостероиды курсом 3-5 дней. В качестве патогенетической терапии применяют дезинтоксикацию, по показаниям –– десенсибизацию и гепатопротективные препараты. Больным ИМ назначают симптоматические средства (жаропонижающие, противовоспалительные, антисептики для орошения зева) [11].

Цель исследования –– проанализировать современные аспекты инфекционного мононуклеоза у детей.

Задачи: изучить клинические проявления, лабораторные показатели, этиологическую структуру заболевания, проанализировать клинический случай желтушной формы ИМ у ребёнка 13 лет.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 316 детей с инфекционным мононуклеозом, госпитализированных в ГБУЗ ЯО «Областная инфекционная клиническая больница» в 2021-2023 гг.

Всем пациентам проводился анализ клинических проявлений в динамике и комплекс лабораторных исследований, включавший: общий анализ крови с определением атипичных мононуклеаров, биохимический анализ крови (билирубин и его фракции, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, С-реактивный белок (СРБ), общий белок, креатинин, мочевина, глюкоза), анализ крови на протромбиновый индекс (ПТИ); серологическое исследование крови методом ИФА на анти-ВЭБ VCA IgM, анти-ВЭБ EA IgG, анти-ВЭБ NA IgG, анти-ЦМВ IgM и IgG; ПЦР плазмы крови на ДНК-ВЭБ, ДНК-ЦМВ и ДНК-ВГЧ-6; анализ мочи общий и на α-амилазу; мазки из зева на Corynebacterium diphtheriae и флору с определением чувствительности к антибиотикам бактериологическим методом, на респираторные вирусы –– методом ПЦР; кал на яйца глистов и цисты простейших, смыв на энтеробиоз, анализ кала на кишечную группу двукратно, на рота- и норовирусы методом ИФА (по показаниям). Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости; рентгенографию органов грудной клетки и придаточных пазух носа, электрокардиографию (по показаниям).

Математическая обработка полученных данных выполнена с использованием программы MS Excel 2013. Для статистической обработки применялся t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при p <0,05.

Результаты

В 2021 году было пролечено 103 (32,6%) больных с инфекционным мононуклеозом, в 2022 году –– 100 (31,6%), в 2023 году –– 113 (35,8%) человек. Количество пациентов по годам наблюдения было примерно одинаковым с незначительным увеличением в 2023 году.

Распределение заболевших по возрасту: детей до 1 года было 3 (1,0%) человека, от 1 до 3 лет –– 74 (23,4%), от 4 до 6 лет –– 98 (31,0%), от 7 до 10 лет –– 58 (18,3%), от 11 до 17 лет –– 83 (26,3%). Наибольшее количество больных отмечалось в группе от 4 до 6 лет (31,0%; p <0,05) и от 11 до 17 лет (26,3%; p <0,05). Наименьшая заболеваемость наблюдалась среди детей до года (1%).

Возрастная структура пациентов по годам наблюдений представлена в таблице. Стоит отметить, что среди госпитализированных больных с инфекционным мононуклеозом выявлялось снижение количества детей раннего возраста (с 35,0 до 12,4%) и увеличение числа подростков с 11 до 17 лет (с 10,7 до 42,5%).

Таблица. Возрастная структура пациентов по годам наблюдений | ||||||||

Годы / Years | Возрастная структура / Age structure | |||||||

до 1 мес./ up to 1 month | 1-3 мес./ 1-3 months

| 4-6 мес./ 4-6 months

| 7-11 мес./ 7-11 months

| 1-3 года/ 1-3 year sold | 4-6 лет/ 4-6 year sold | 7-10 лет/ 7-10 year sold | 11-17 лет/ 11-17 year sold | |

abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | |

2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 40 | 14 | 11 |

2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | 20 | 24 |

2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 24 | 48 |

Мальчики болели чаще, чем девочки (54,4 и 45,6% соответственно; p <0,05); преобладали городские жители –– 287 (90,8%). Организованные в детские учреждения составили 286 (90,5%) человек.

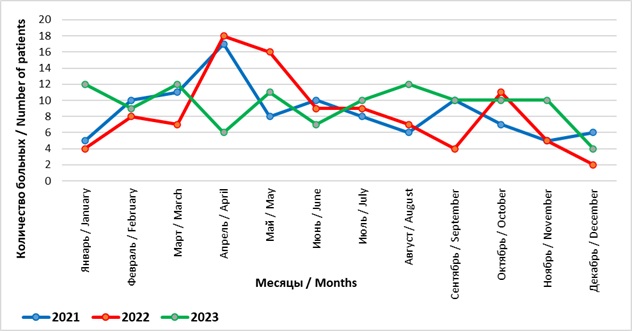

Заболевание регистрировалось в течение всего года (см. рис. 1) с некоторым преобладанием в весенне-летний период –– 184 (58,2%) и наибольшим количеством пациентов в этом сезоне в 2022 году.

Рис. 1. Распределение больных по годам и месяцам наблюдений

У 82 (25,9%) больных была выявлена сопутствующая патология: у 41 (13,0%) –– атопический дерматит, у 25 (7,9%) –– хронические аденоидит и тонзиллит, у 8 (2,5%) –– неврологические расстройства (эпилепсия, детский церебральный паралич, умственная отсталость, дисфункция вегетативной нервной системы), у 4 (1,3%) –– анемия, у 2 (0,6%) ––энтеробиоз, у 1 (0,3%) –– сахарный диабет и у 1 (0,3%) –– врождённый порок сердца.

У большинства пациентов (312 чел. –– 98,7%) заболевание протекало в среднетяжёлой форме, у 4 (1,3%) –– в тяжёлой. Тяжесть состояния была обусловлена энцефалическими реакциями (фебрильные судороги, сомноленция, панические атаки в ночное время) на фоне интоксикационного синдрома у детей с сопутствующей неврологической патологией.

Осложнения были выявлены у 43 (13,6%) больных: отит –– у 23 (53,5%), синусит –– у 10 (23,3%), паратонзиллит –– у 1 (2,3%), стоматит –– у 3 (6,9%), реактивная панкреатопатия –– у 6 (14,0%) человек.

Пациенты поступали в стационар на 8,0±0,30 день болезни с жалобами на повышение температуры тела, боли в горле, заложенность носа, общую слабость, вялость, увеличение шейных лимфатических узлов. Острое начало инфекционного мононуклеоза отмечалось у 249 (78,8%) детей. Повышение температуры тела наблюдалось у всех больных: до 38,0°С –– у 19 (6,0%), от 38,0 до 39,5°С –– у 242 (76,6%) и выше 39,5°С –– у 55 (17,4%). Длительность лихорадочного периода составила 9,43±0,08 дней.

Затруднение носового дыхания выявлялось у 252 (79,7%) пациентов, из них у 91 (36,1%) ребёнка было резко выраженным и сопровождалось храпом в ночное время. Пастозность век и одутловатость лица наблюдались у 65 (20,6%) человек.

Сыпь на коже отмечалась у 63 (19,9%) детей, появлялась на 8,63±0,08 день болезни, сопровождалась кожным зудом у 5 (7,9%) человек. У 50 (79,4%) больных сыпь была пятнисто-папулёзной, у 6 (9,5%) –– мелкоточечной, у 5 (7,9%) –– папулёзной и у 2 (3,2%) –– петехиальной. У 47 (74,6%) детей наблюдалась экзантема ярко-красного цвета, у остальных –– бледно-розового. У 55 (87,3%) человек выявлялись множественные элементы сыпи. У 44 (69,8%) пациентов высыпания распространялись по всему телу, у остальных элементы были изолированными на лице, туловище или конечностях. У 43 (68,3%) детей экзантема была связана с приёмом на догоспитальном этапе полусинтетических пенициллинов (амоксициллин, амоксициллин/клавулановая кислота).

Иктеричность кожи и склер диагностировалась у 8 (2,5%) больных.

Боли в горле отмечались у 191 (60,4%) ребёнка: умеренной интенсивности –– у 140 (73,3%), выраженные –– у 39 (20,4%). Налёты на миндалинах выявлялись у 260 (82,3%) человек: в лакунах –– у 231 (88,8%), в виде фолликулов –– у 29 (11,2%). Гнойные налёты жёлтого цвета наблюдались у 111 (42,7%), белого –– у 149 (57,3%) больных.

Увеличение лимфатических узлов регистрировалось у большинства (291 –– 92,1%) пациентов, диаметром 2,23±0,06 см, преимущественно шейной группы (258 –– 88,7%) изолированно или в сочетании с другими. У 86 (29,6%) человек лимфатические узлы были болезненными и чувствительными при пальпации.

Боли в животе отмечались только у 21 (6,6%) больного, умеренной интенсивности, с локализацией: в правом подреберье –– у 11 (52,4%), в левом подреберье –– у 4 (19,0%), в эпигастрии и околопупочной области –– у 6 (28,6%) детей. Увеличение печени до 1,98±0,05 см ниже края рёберной дуги диагностировалось у 263 (83,2%) пациентов; селезёнки до 1,43±0,07 см –– у 139 (44,0%).

В общем клиническом анализе крови количество лейкоцитов составило 14,54±0,30 (×109/л), палочкоядерных нейтрофилов –– 3,48±0,12 (%), сегментоядерных –– 34,06±0,23 (%), эозинофилов –– 2,65±0,89 (%), лимфоцитов –– 46,49±0,35 (%), широкоплазменных лимфоцитов –– 11,66±0,50 (%), моноцитов –– 7,24±0,66 (%), тромбоцитов –– 206,11±0,46 (%), СОЭ 21,91±0,56 (мм/ч). Лейкоцитоз наблюдался у 277 (87,7%) больных: незначительный (9,0–15,0×109/л) –– у 153 (55,2%), умеренный (15,1–20,0×109/л) –– у 86 (31,1%), высокий (более 20,1×109/л) –– у 38 (13,7%) человек. СОЭ выше 20 мм/ч регистрировалась у 168 (53,2%) пациентов. Атипичные мононуклеары определялись у 165 (52,2%) детей на 6,63±0,33 день болезни и сохранялись в среднем 10,80±0,65 дней. Среднее количество атипичных мононуклеаров было 19,77±0,79%; более 30% –– у 32 (19,4%) больных.

В биохимическом анализе крови уровень общего билирубина составил 6,86±0,41 мкмоль/л, АЛТ –– 91,66±0,47 Е/л, АСТ –– 83,51±0,68 Е/л, щелочная фосфатаза –– 232,17±0,44 Е/л, СРБ –– 23,24±0,06 мг/л, общий белок –– 70,25±0,34 г/л, креатинин –– 46,80±0,07 мкмоль/л, мочевина –– 3,66±0,05 ммоль/л, глюкоза –– 4,87±0,05 ммоль/л. У 8 больных с желтушными формами инфекционного мононуклеоза наблюдалось увеличение количества общего билирубина от 27,1 до 67,9 мкмоль/л за счёт прямой фракции. Повышение уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ) регистрировалось у 173 (54,7%) человек: до 200 Е/л –– у 136 (78,6%), от 200 до 400 Е/л –– у 31 (17,9%) и выше 400 Е/л –– у 7 (4,0%).

Увеличение количества СРБ отмечалось у 118 (37,3%) детей. Среди больных с налётами на миндалинах (260 человек) СРБ был повышен только у 101 (38,8%), что вероятно свидетельствует о вирусной этиологии тонзиллитов у остальных пациентов.

Средний уровень амилазы мочи составил 417,25±0,08 Е/л. У 6 (1,9%) детей с реактивной панкреатопатией наблюдалось повышение альфа-амилазы в моче более 500 Ед/л: до 700 Е/л –– у 3, от 700 до 1000 Е/л –– у 2 и выше 2000 Е/л –– у 1 ребёнка.

По данным УЗИ органов брюшной полости, у 54 (17,1%) больных выявлялось увеличение печени, у 224 (70,9%) –– селезёнки, у 105 (33,2%) –– явления мезаденита, у 5 (1,6%) –– увеличение и диффузные изменения поджелудочной железы.

У 293 (92,7%) пациентов диагноз был верифицирован методом ИФА на 9,89±0,31 день болезни, у 48 (15,2%) –– с помощью ПЦР. Первичное инфицирование герпесвирусами выявлялось у 229 (72,5%) человек: ВЭБ –– у 132 (57,6%), ЦМВ –– у 8 (3,5%), ВГЧ-6 –– у 4 (1,7%); ВЭБ и ЦМВ –– у 85 (37,1%). Из них доминировал вирус Эпштейна-Барр –– у 217 (94,8%) изолированно (60,8%) или в сочетании с цитомегаловирусом (39,2%). Реактивация герпесвирусов отмечалась у 87 (27,5%) больных: ЦМВ на фоне первичной ВЭБ-инфекции у 84 (96,6%) детей; реактивация ВЭБ –– у 2 (2,3%), ВЭБ и ЦМВ –– у 1 (1,1%).

У 12 (3,8%) пациентов заболевание сочеталось с острыми респираторными вирусными инфекциями: с аденовирусной –– у 6 (50,0%), с риновирусной –– у 5 (41,7%), с парагриппом –– у 1 (8,3%). У одного ребёнка (0,3%) с инфекционным мононуклеозом диагностировалась норовирусная инфекция.

У 19 (7,3%) больных с налётами на миндалинах бактериологическим методом были выделены: золотистый стафилококк –– у 12 (63,2%), пиогенный стрептококк –– у 2 (10,5%), синегнойная палочка –– у 1 (5,3%), грибы рода кандида –– у 4 (21,0%) человек.

В лечении в качестве этиотропной терапии ацикловир получали только 9 (2,8%) больных. Детям с тонзиллитами –– 260 (82,3%) и бактериальными осложнениями –– 33 (10,4%) назначались антибиотики (цефтриаксон, цефиксим). Инфузионная терапия проводилась 8 (2,5%) пациентам. Больные с тяжёлыми аллергическими реакциями и обструкцией дыхательных путей –– 62 (19,6%) получали системные или ингаляционные глюкокортикостероиды.

Средний койко-день составил 6,38±0,12.

Клинический случай. Представляем клинический случай желтушной формы инфекционного мононуклеоза у девочки 13 лет. Заболела остро 17.10.23 г. с повышения температуры тела до 38,5-39°C, заложенности носа; принимала только жаропонижающие препараты. 21.10 осмотрена участковым педиатром, назначен амоксициллин. На 6-й день болезни появились боли в горле, тёмная моча, иктеричность склер и кожи (рис. 2), однократная рвота. Фебрильная лихорадка и заложенность носа сохранялись все дни. 23.10 госпитализирована в ГБУЗ ЯО «ОИКБ». Состояние при поступлении средней тяжести, вялая, аппетит снижен; температура тела 37,8°С, ЧД 20 в минуту, ЧСС 120 в минуту, АД 100/60 мм рт.ст. Отмечались иктеричность склер и кожи, затруднённое носовое дыхание без отделяемого, в зеве яркая гиперемия, миндалины 2 степени с налётами в лакунах с обеих сторон (рис. 3); увеличение всей шейной группы лимфоузлов до 1,0 см, поднижнечелюстных –– до 2,0 см с умеренной болезненностью при пальпации, печени –– до 2,0 см, селезёнки –– до 1,0 см ниже края рёберной дуги. 24.10 сохранялась температура тела 39°C, боли в горле, присоединились болезненность в эпигастральной области, тошнота, однократная рвота. 28.10 (12-й день болезни) появилась яркая пятнисто-папулёзная сыпь на лице, туловище и конечностях с нарастанием и склонностью к слиянию в последующие дни (рис. 4, 5). В общем анализе крови наблюдались лейкоцитоз 16,2×109/л, лимфоцитоз 86,2%, атипичные мононуклеары до 31%, СОЭ до 44 мм/ч. В биохимическом анализе крови определялось повышение уровня билирубина до 126,1 мкмоль/л за счёт прямой фракции (120 мкмоль/л) и трансаминаз (АЛТ 307,6 Е/л, АСТ 202,1 Е/л); нормальные показатели СРБ (0,6 г/л). Методом ИФА в сыворотке крови маркёры вирусных гепатитов были отрицательными; выявлялись антитела к ВЭБ VCA IgM с КП=10,0 и к EA IgG с КП=9,0; антитела к ЦМВ IgG с КП=15,0. ПЦР плазмы крови на ДНК ВЭБ был положительный, ДНК ЦМВ –– не обнаружена. В мазке из зева на флору роста микроорганизмов не получено. По данным УЗИ органов брюшной полости наблюдалось увеличение селезёнки и брыжеечных лимфоузлов до 15 мм, утолщённость стенок желчного пузыря. Выставлен диагноз: Инфекционный мононуклеоз, вызванный ВЭБ (ИФА крови ВЭБ VCA IgM с КП=10,0; EA IgG с КП=9,0, ПЦР ДНК ВЭБ «+» от 24.10.23), типичный, желтушная форма, средней степени тяжести. Осложнение: Амоксициллиновая экзантема. В лечении назначена диета, цефтриаксон по 1,0×2 раза в сутки в/м 7 дней, флуконазол 7 дней, инфузионная терапия (0,9% раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы), преднизолон 60 мг в/м №2, урсодезоксихолевая кислота, симптоматическая терапия. Нормализация температуры тела отмечалась на 15-е сутки от начала заболевания, угасание сыпи, исчезновение иктеричности кожи и налётов на миндалинах –– на 21 день.

Рис. 2. Иктеричность склер |

Рис. 3. Налёты на миндалинах

|

Рис. 4. Амоксициллиновая сыпь на туловище |

Рис. 5. Амоксициллиновая сыпь на конечностях |

В данном случае у ребёнка 13 лет инфекционный мононуклеоз протекал в желтушной форме с повышением уровня билирубина до 126 мкмоль/л, трансаминаз –– до 300 Е/л с характерными клиническими (длительная фебрильная лихорадка, затруднённое носовое дыхание, ангина, полиадения, гепатоспленомегалия) и лабораторными проявлениями (лимфоцитарный лейкоцитоз с атипичными мононуклеарами). Назначение амоксициллина на догоспитальном этапе привело к появлению экзантемы на 12-е сутки от начала заболевания.

Выводы

- Инфекционным мононуклеозом чаще болели дети в возрасте от 4 до 6 лет (31,0%) и от 11 до 17 лет (26,3%); наименьшая заболеваемость среди детей до года (1,0%) вероятно обусловлена ограниченными контактами и полученными трансплацентарно специфическими материнскими антителами.

- Заболевание регистрировалось в течение всего года с некоторым преобладанием в весенне-летний период (58,2%).

- У большинства (98,7%) детей инфекционный мононуклеоз был средней тяжести. Желтушные формы выявлялись у 2,5%, осложнения (отит, синусит, паратонзиллит, стоматит, реактивная панкреатопатия) – у 13,6% больных.

- Острое начало заболевания регистрировалось у 78,8% детей. Повышение температуры тела наблюдалось у всех пациентов длительностью 9,43±0,08 дней. У большинства больных отмечались лимфоаденопатия (92,1%), налёты на миндалинах (82,3%), затруднённое носовое дыхание (79,7%), увеличение печени (83,2%). Сыпь на коже появлялась на 8,63±0,08 день болезни у 19,9% пациентов, из них у 68,3% детей была связана с приёмом полусинтетических пенициллинов.

- В общем клиническом анализе крови лейкоцитоз наблюдался у большинства больных (87,7%); СОЭ более 20 мм/ч – у 53,2% человек. Атипичные мононуклеары определялись на 6,63±0,33 день болезни только у 52,2% детей и сохранялись 10,80±0,65 дней. Среднее количество атипичных мононуклеаров составило 19,77±0,79 (%).

- В биохимическом анализе крови увеличение уровня трансаминаз регистрировалось у 54,7% детей, преимущественно до 200 Е/л (78,6%). У больных с желтушными формами инфекционного мононуклеоза уровень общего билирубина был невысоким. Среди детей с налётами на миндалинах СРБ был выше нормы только у 38,8%, что вероятно свидетельствует о вирусной этиологии тонзиллитов у остальных пациентов.

- Первичное инфицирование ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6 выявлялось у 72,5% больных, из них доминировал вирус Эпштейна-Барр (94,8%) изолированно (60,8%) или в сочетании с цитомегаловирусом (39,2%). Реактивация герпесвирусов отмечалась у 27,5% пациентов, из них чаще ЦМВ на фоне первичной ВЭБ-инфекции (96,6%).

Заключение

Проведённый анализ показал, что в клинической картине инфекционного мононуклеоза по-прежнему сохраняются характерные симптомы: лихорадка, затруднённое носовое дыхание, тонзиллит, лимфоаденопатия, экзантема, увеличение печени и селезёнки. Желтушные формы заболевания встречаются редко. У большинства больных появление сыпи связано с назначением полусинтетических пенициллинов на догоспитальном этапе. Появление атипичных мононуклеров только у половины пациентов затрудняет постановку диагноза на основании общего анализа крови. При первичном инфицировании остаётся доминирующим вирус Эпштейна-Барр изолированно или в сочетании с цитомегаловирусом. Реактивация практически у всех больных обусловлена ЦМВ на фоне первичной ВЭБ-инфекции. У большинства детей с налётами на миндалинах низкий уровень СРБ свидетельствует о вирусной этиологии тонзиллитов и не требует назначения антибактериальной терапии.

Список литературы

1. Соломай Т.В., Семененко Т.А. Эпштейна–Барр вирусная инфекция – глобальная эпидемиологическая проблема. Вопросы вирусологии. 2022;67(4):265-277. DOI: 10.36233/0507-4088-122.

2. Демина О.И., Чеботарева Т.А., Мазанкова Л.Н., Тетова В.Б., Учаева О.Н. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза при первичной или реактивированной герпесвирусной инфекции. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65:(1):37-44. DOI: 10.21508/1027-4065-2020-65-1-37-44.

3. Дроздова Н.Ф., Фазылов В.Х. Инфекционный мононуклеоз, обусловленный вирусом Эпштейна-Барр: клинико-патогенетические аспекты (обзор литературы). Вестник современной клинической медицины. 2018;11(3):59-61. DOI: 10.20969/VSKM.2018.11(3). 59-61.

4. Савицкая В.В., Тарасова Е.Е. Значение метода ИФА в диагностике ВЭБ. Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века. Материалы 18-й Международной научной конференции. Под ред. С.А. Маскевича, С.С. Позняка. Минск: ИВЦ Минфина.2018; 1: 327-328.

5. Ешмолов С.Н., Климовицкая Е.Г., Кузьмина М.Н., Ситников И.Г. Поражения нервной системы при герпесвирусных инфекциях. Детские инфекции. 2022;4(81):15-20. DOI: 10.22627/2072-8107-2022-21-4-15-20.

6. Балмасова И.П., Сепиашвили Р.И. Цитомегаловирус и естественные киллеры: новые подходы к проблеме. Аллергология и иммунология. 2016;17(1):12-17.

7. Котлова В.Б., Кокорева С.П., Трушкина А.В. Оптимизация лечения Эпштейна-Барр вирусного инфекционного мононуклеоза у детей. Детские инфекции. 2015;14(3):43-48. DOI: 10.22627/2072-8107-2015-14-3-43-48.

8. Пермякова А.В., Поспелова Н.С., Дерюшева А.Ю. Результаты катамнестического наблюдения острой цитомегаловирусной инфекции у детей. Пермский медицинский журнал. 2019;36(1):91-96.

9. Мартынова Г.П., Богвилене Я.А., Искра И.П., Строганова М.А., Гура О.А., Соколова О.А. Клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей. Лечение и профилактика. 2015;4:29-35.

10. Постаногова Н.О., Софронова Л.В. Показатели крови у детей с инфекционным мононуклеозом в зависимости от этиологии заболевания в остром периоде и катамнезе. Вопросы практической педиатрии. 2016;11(3):22-25. DOI: 10.20953/1817-7646-2016-3-22-25.

11. Симованьян Э.Н., Денисенко В.Б., Григорян А.В., и соавт. Эпштейна-Барр вирусная инфекция у детей: совершенствование программы диагностики и лечения. Детские инфекции. 2016;15(1):15-24. DOI: 10.22627/2072-8107-2016-15-1-15-24.

Об авторах

М. Н. КузьминаРоссия

Мария Николаевна Кузьмина, к. м. н., ассистент

кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

С. Н. Ешмолов

Россия

Сергей Николаевич Ешмолов, к. м. н., доцент

кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Е. Г. Климовицкая

Россия

Елизавета Генриховна Климовицкая, к. м. н., доцент

кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

И. Г. Ситников

Россия

Иван Германович Ситников, д. м. н., профессор, зав. кафедрой

кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Рецензия

Для цитирования:

Кузьмина М.Н., Ешмолов С.Н., Климовицкая Е.Г., Ситников И.Г. Современный инфекционный мононуклеоз у детей: результаты собственных наблюдений. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(3):77-85. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0106. EDN: YTCKUN

For citation:

Kuzmina M.N., Eshmolov S.N., Klimovitskaya E.G., Sitnikov I.G. Modern infectious mononucleosis in children: results of own observations. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(3):77-85. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0106. EDN: YTCKUN

JATS XML

.png)