Перейти к:

Особенности компонентного состава тела у детей с детским церебральным параличом

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0104

EDN: ZIWMJL

Аннотация

Актуальность. Нарушения нутритивного статуса распространены в группе пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) и обусловлены множеством факторов, связанных как с самим заболеванием, так и с его осложнениями. Они усугубляют течение основного заболевания, снижают качество жизни и эффективность проводимой реабилитации.

Цель. Изучение особенностей компонентного состава тела у детей с ДЦП методом биоимпедансного анализа.

Материалы и методы. Изучены показатели компонентный состав тела у 100 детей с ДЦП для оценки нутритивного статуса.

Результаты. Исследование выявило значимые различия в составе тела у детей с ДЦП, ассоциированные с нутритивной недостаточностью. У детей, не имеющих отклонений физического развития, обнаруживались скрытые нарушения компонентного состава тела. Динамическое наблюдение через 12 месяцев подтвердило прогрессирующее снижение активной клеточной массы, безжировой массы тела и скелетной мышечной массы у пациентов с ДЦП.

Выводы. У детей с ДЦП выявлены значительные изменения состава тела, включая снижение мышечной и жировой массы, которые прогрессируют со временем даже при нормальных антропометрических показателях.

Ключевые слова

Для цитирования:

Леонтьев И.А., Ситникова Е.П., Успенская Т.Л., Олендарь Н.В., Ковина М.В. Особенности компонентного состава тела у детей с детским церебральным параличом. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(3):63-68. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0104. EDN: ZIWMJL

For citation:

Leontiev I.A., Sitnikova E.P., Uspenskaya T.L., Olendar N.V., Kovina M.V. Features of component body composition in children with infantile cerebral palsy. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(3):63-68. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0104. EDN: ZIWMJL

Актуальность

Детский церебральный паралич (ДЦП) относится к социально значимым заболеваниям, занимая второе место в структуре детской инвалидности [1], а также серьёзной педиатрической проблемой ввиду его высокой распространённости, ранней инвалидизации и значительного ухудшения качества жизни пациентов [2]. Помимо двигательных нарушений как характеристики основного заболевания, у этих детей часто страдает опорно-двигательный аппарат, пищеварительная и эндокринная системы, что в совокупности способствует развитию нутритивных дефицитов. Их наличие, в свою очередь, снижает эффективность реабилитации, которая обычно фокусируется как раз на моторных навыках.

Распространённость нутритивных нарушений в данной группе пациентов варьирует в широких пределах и, согласно данным литературы, может достигать 70% [3, 4, 5]. Высокая частота расстройств питания во многом обусловлена тяжестью неврологического дефицита, выраженными двигательными ограничениями [6], а также наличием дисфагии [7].

У детей с ДЦП нутритивная недостаточность формируется под влиянием множества факторов, включая затруднённый приём пищи, нарушения жевания и глотания, гастроинтестинальные проявления (такие как гастроэзофагеальный рефлюкс и запоры), а также метаболические нарушения, связанные с измененным обменом веществ. Всё это приводит к дефициту макро- и микронутриентов, снижению мышечной массы и задержке физического развития, что, в свою очередь, усугубляет основное заболевание и ухудшает качество жизни пациентов. Своевременная диагностика и коррекция нутритивного статуса у детей с ДЦП играют ключевую роль в улучшении их общего состояния, повышая эффективность проводимой реабилитации и способствуя профилактике осложнений [8].

Цель исследования

Изучение особенностей компонентного состава тела у детей с ДЦП методом биоимпедансного анализа.

Материал и методы

Исследование компонентного состава тела проводилось у детей с диагнозом ДЦП, получавших лечение на базе отделения ГБУЗ ЯО ОДКБ (г. Ярославль). Средний возраст детей 8,7±3,3 года (n=100), из них 38% (n=38) были мужского пола, 62% (n=62) –– женского. Краткая характеристика группы представлена в таблице 1.

Оценка антропометрических показателей выполнялась с использованием специализированных стандартов для детей с ДЦП (Life Expectancy Project, 2011) [9]. Тяжесть ДЦП определяли по шкале GMFCS (система классификации больших моторных функций) [10].

Таблица 1. Характеристика исследуемой группы детей с детским церебральным параличом (n=100) | |||||

Форма детский церебральный паралич (абс. /%) | Распределение детей по уровню моторики (шкала GMFCS) (абс. /%) | Клиническая оценка степени тяжести (абс. /%) | |||

Спастическая диплегия | 58/58% | GMFCS 1 | 24/22% | Средняя | 60/60% |

Гиперкинетическая | 12/12% | GMFCS 2 | 26/26% | ||

Гемипаретическая | 18/18% | GMFCS 3 | 32/32% | Тяжёлая | 40/40% |

Двойная гемиплегия | 8/8% | GMFCS 4 | 6/6% | ||

Атонически-астатическая | 4/4% | GMFCS 5 | 12/12% | ||

Исследование состава тела было проведено детям старше 5 лет с использованием метода биоимпедансного анализа [11] с определением следующих абсолютных и относительных показателей: жировая масса (ЖМ) и безжировая масса тела (ТМ), активная клеточная масса (АКМ) и содержание жидкости (общей и внеклеточной), уровень фазового угла (ФУ), уровень основного обмена (УОО).

Статистическая обработка выполнялась с использованием прикладной программы Jamovi 2.6.26, с применение стандартных описательных методик (Me, Q1, Q3), расчётом значения Хи-квадрата Пирсона (χ²) для сравнения качественных переменных и U-критерия Манна-Уитни для количественных признаков при распределении, отличном от нормального с достоверностью при p <0,05. Для оценки силы и направления связи между переменными использовался метод корреляции Спирмана.

Результаты

Проведённый анализ выявил значимые различия в составе тела у детей с детским церебральным параличом в зависимости от наличия нутритивной недостаточности по данным соматометрии. У пациентов с признаками недостаточности питания достоверно чаще (χ²=4,762; df=1; p <0,05) отмечалось снижение жировой массы (40%) –– данный показатель отражает степень выраженности развития всей жировой ткани, включающей в себя, в том числе, и висцеральную составляющую. Индекс жировой массы (иЖМ) находится ниже нормы у 54% детей. При этом даже среди пациентов с нормальными показателями физического развития (36%) наблюдалось уменьшение ЖМ (14%) и АКМ (18%), что может указывать на скрытые нарушения трофического статуса. Повышенное содержание жировой массы встречалось у детей, не имеющих нутритивного дефицита и ассоциировалось с нормальными и высокими показателями по данным антропометрии (p=0,022).

У детей, имеющих дефицит массы тела по данным оценки физического развития, отмечается достоверное снижение содержания АКМ (p=0,0481) и ФУ (p=0,0067). Активная клеточная масса отражает достаточность белкового пула организма, а показатель фазового угла коррелирует с содержанием метаболически активных тканей, что позволяет использовать их для оценки нутритивного статуса [12]. Пациенты, входившие в «красную зону» таблицы по показателю массы тела, отличались критически низкими показателями ФУ (p=0,012), АКМ (p=0,013), иАКМ (p=0,00228). В ходе анализа данных было установлено, что снижение АКМ (ниже -1 SDS) в 1,5 раза (95% ДИ: 0,98-2,47) повышает вероятность наличия белково-энергетической недостаточности.

Особую клиническую настороженность вызывает выявление отклонений в составе тела у 28,6% пациентов с нормальными антропометрическими показателями. Несмотря на отсутствие явных признаков нутритивной недостаточности по данным оценки физического развития, у этих детей было обнаружено снижение ЖМ (17,9%), ТМ (24,6%), АКМ (21,4%), УОО (16%).

У детей с тяжёлыми двигательными нарушениями (GMFCS III–V) достоверно чаще наблюдается снижение жировой массы (ЖМ), доли жировой массы (дЖМ), активной клеточной массы (АКМ), скелетной мышечной массы (СММ) и тощей массы (ТМ) (таблица 2).

Таблица 2. Различия состава тела у пациентов в зависимости от тяжести двигательных нарушений | ||

Показатели для оценки компонентного состава тела | Оценка по шкале двигательных нарушений GMFCS Ме[Q1;Q3] | |

GMFCS I-II (n=48) | GMFCS III-V (n=52) | |

Жировая масса тела (ЖМ) | 0,195 [-0,414; 0,948] | -0,255 [-1,159; 0,308]* |

Доля жировой массы (дЖМ%) | 0,354 [0,204; 1,198] | 0,023 [-0,362; 0,546]** |

Активная клеточная масса (АКМ) | -0,8165 [-1,744; 0,488] | -1,001 [-2,836; -0,086]* |

Скелетно-мышечная масса тела (СММ) | 0,574 [-0,25; 1,175] | 0,1205 [-0,209; 1,696] |

Безжировая масса тела (ТМ) | -0,5675 [-1,446; 0,489] | -0,366 [-1,413; 0,517]* |

Общая жидкость (ОЖ) | -0,7205 [-1,613; 0,48] | -0,4435 [-1,687; 0,407] |

Примечания: различия статистически значимы (U-критерий Манна-Уитни) в сравниваемых группах: * –– при p <0,05; ** –– при p <0,01. | ||

В качестве одной из причин развития нутритивной недостаточности может рассматриваться дисфагия, приводящая к нарушению поступления нутриентов, что негативно отражается на физическом развитии и составе тела. Согласно результатам исследования, у детей с признаками дисфагии (36% по шкале EDACS) отмечались достоверно более низкие показатели компонентного состава тела, включая жировую массу (ЖМ), долю жировой массы (дЖМ), активную клеточную массу (АКМ), тощую массу (ТМ) и фазовый угол (ФУ). При этом выраженность дисфагии демонстрировала прямую корреляционную зависимость от степени двигательных ограничений по шкале GMFCS (rs=0,82; p <0,05).

Наибольшие отклонения в показателях состава тела (ФУ, АКМ, дАКМ) отмечались при двойной гемиплегии (р <0,05), при сравнении со спастической диплегией. При атонически-астатической форме ДЦП медианные значения фазового угла, жировой массы и активной клеточной массы достоверно превышали аналогичные показатели при спастической диплегии.

По результатам корреляционного анализа были определены прямые связи ФУ и ТМ (rs=0,226, p <0,05), АКМ (rs=0,331, p <0,05), СММ (rs=0,218, p <0,05), УОО (rs=0,331, p <0,05). Между АКМ и массой тела (rs=0,950, p <0,05), ростом (rs=0,923, p <0,05), окружностью талии (rs=0,822, p <0,05), окружностью бёдер (rs=0,914, p <0,05).

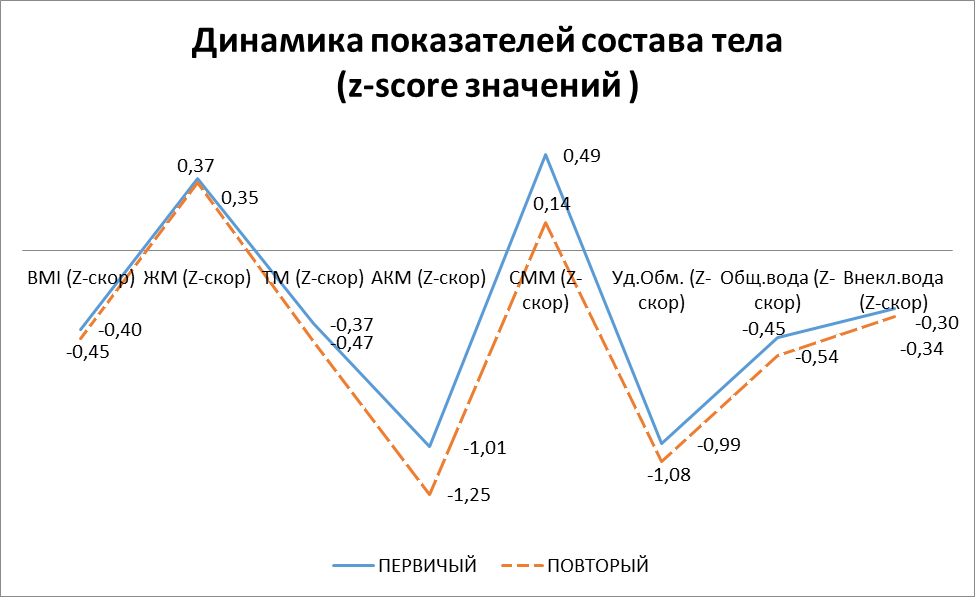

При повторной оценке компонентного состава тела через 12 [8; 15] месяцев наблюдения было выявлено достоверное снижение показателей активной клеточной массы (АКМ), тощей массы (ТМ) и скелетной мышечной массы (СММ) по сравнению с исходными значениями (см. рис.). Эти изменения коррелируют с отрицательной динамикой физического развития [13], проявляющейся увеличением доли детей с признаками недостаточности питания в ходе наблюдения.

Рис. Динамика показателей состава тела у детей с детским церебральным параличом

Выводы

У пациентов с детским церебральным параличом выявлены характерные изменения компонентного состава тела, указывающие на нутритивную недостаточность: снижение активной клеточной массы, жировой массы тела и фазового угла. Следует отметить, что даже у детей с нормальными антропометрическими показателями регистрируются отклонения в составе тела. Проведённый анализ продемонстрировал взаимосвязь между тяжестью двигательных нарушений, наличием дисфагии, формой ДЦП и параметрами состава тела. Отмечено прогрессирующее снижение этих показателей с течением времени. Полученные результаты обосновывают необходимость регулярного мониторинга компонентного состава тела у детей с ДЦП в рамках комплексной реабилитации. Такой подход обеспечивает раннее выявление нутритивных нарушений и объективную оценку эффективности проводимой нутритивной поддержки.

Список литературы

1. Газдиева БМ, Пузин СН, Владимирова ОН, Милованова ОА. Уровень первичной инвалидности детей с последствиями детского церебрального паралича. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2024;21(4):12-18. doi: 10.19163/2658-4514-2024-21-4-12-18.

2. Нежельская А.А., Куренков А.Л., Кузенкова Л.М., Бурсагова Б.И. Качество жизни пациентов с детским церебральным параличом. Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. 2022;3(3):106-113. doi: 10.46563/2686-8997-2022-3-3-106-113.

3. Грицинская В.Л., Новикова В.П. Нутритивный статус пациентов с детским церебральным параличом (обзор и систематический анализ публикаций). Медицина: теория и практика. 2023; 8(3):72–81. DOI: 10.56871/MTP.2023.68.48.007.

4. Змановская В.А., Левитина Е.В., Бунькова С.А., и соавт. Развитие системы регистрации и наблюдения детей с детским церебральным параличом в Тюменской области (CPUP–Тюменская область). Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. 2020;1(2):113-120. doi: 10.46563/2686-8997-2020-1-2-113-120.

5. Рахмаева Р.Ф., Камалова А.А., Аюпова В.А. Оценка антропометрических показателей и компонентного состава тела у детей с детским церебральным параличом. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2019;64(5):204-208. doi: 10.21508/1027-4065-2019-64-5-204-208.

6. Леонтьев И.А., Ситникова Е.П., Ковина М.В. Возможности применения современных стандартов для оценки физического развития детей с ДЦП. Детские инфекции. 2024;23(3):30-34. doi: 10.22627/2072-8107-2024-23-3-30-34.

7. Завьялова А.Н. Структура дисфагии у педиатрического пациента и ее влияние на нутритивный статус. Профилактическая и клиническая медицина. 2023;1(86):54–63. doi: 10.47843/2074-9120_2023_1_54.

8. Плаксина А.Н., Дугина Е.А. Нутритивные меры как предпосылка повышения эффективности реабилитации детей с церебральным параличом. Детская и подростковая реабилитация. 2016;1(26):16-20.

9. Brooks J, Day S, Shavelle R, Strauss D. Low weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: new clinical growth charts. Pediatrics. 2011 Aug;128(2):e299-307. doi: 10.1542/peds.2010-2801.

10. Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the expanded and revised Gross Motor Function Classification System. Dev Med Child Neurol. 2008 Oct;50(10):744-50. doi: 10.1111/j.1469-8749.2008.03089.x.

11. Николаев ДВ, Щелыкалина СП. Биоимпедансный анализ состава тела человека: медицинское применение, терминология. Клиническое питание и метаболизм. 2021;2(2):80-91. doi: 10.17816/clinutr72132.

12. Шакурова М. Т., Вашура А. Ю., Ковтун Т. А., Сорвачева Т. Н. Соматический пул белка, мышечная масса и саркопения как критерии нутритивного статуса в педиатрии. Лечащий врач. 2023; 9 (26): 22-30. doi: 10.51793/OS.2023.26.9.003.

13. Леонтьев И.А. Нутритивный статус детей с детским церебральным параличом Ярославской области, Автореф. дисс. … канд. мед. наук / Леонтьев Иван Андреевич // Смоленск. – 2025. – 23 с.

Об авторах

И. А. ЛеонтьевРоссия

Иван Андреевич Леонтьев, ассистент

кафедра педиатрии № 2

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Е. П. Ситникова

Россия

Елена Павловна Ситникова, д. м. н, профессор, зав. кафедрой

кафедра педиатрии № 2

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Т. Л. Успенская

Россия

Татьяна Львовна Успенская, к. м. н, доцент

кафедра педиатрии № 2

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Н. В. Олендарь

Россия

Наталья Владимировна Олендарь, к. м. н, доцент

кафедра педиатрии № 2

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

М. В. Ковина

Россия

Марина Валерьевна Ковина, зав. отделением, врач-невролог высшей квалификационной категории

отделение патологии речи и нейрореабилитации

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Рецензия

Для цитирования:

Леонтьев И.А., Ситникова Е.П., Успенская Т.Л., Олендарь Н.В., Ковина М.В. Особенности компонентного состава тела у детей с детским церебральным параличом. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(3):63-68. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0104. EDN: ZIWMJL

For citation:

Leontiev I.A., Sitnikova E.P., Uspenskaya T.L., Olendar N.V., Kovina M.V. Features of component body composition in children with infantile cerebral palsy. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(3):63-68. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0104. EDN: ZIWMJL

JATS XML

.png)