АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

Рассмотрение патоморфоза позволяет оценить роль различных факторов в возникновении, патогенезе, в конкретных проявлениях, содержании патологии, определить границы хронологической динамики, видоизменения её и, соответственно, ориентировать мероприятия терапевтической и профилактической направленности. Актуальность данной проблемы вызвана, быстро нарастающими переменами, которые происходят в жизни современного общества, с обилием источников информации, с нарастающей активностью медицинских служб по охране здоровья населения, с ростом и доступностью терапевтических возможностей современной медицины.

Прецизионная и персонализированная медицина адаптирует терапию, профилактику заболеваний и поддержание здоровья к каждому отдельному человеку. Прецизионная и персонализированная медицина направлена на оптимизацию медицинской помощи отдельным пациентам с использованием прогностических биомаркеров для улучшения результатов и предотвращения побочных эффектов. Прецизионная и персонализированная медицина сочетает в себе фармакогеномику.

В данной статье рассматривается современный путь развития персонализированной медицины с более широкой точки зрения с целью найти более правильное направление для её будущего развития. На основе анализа и демонстрации методов исследования и проблем, обнаруженных в исследованиях прецизионной медицины, а также её научных ограничений, в данном обзоре указывается, что, хотя прецизионная медицина принадлежит к модели персонализированной медицины, она пока не может достичь идеальной персонализированной медицины на своём нынешнем пути развития

ХИРУРГИЯ

Актуальность. Несмотря на множество исследований, посвящённых дивертикулярной болезни (ДБ) толстой кишки, результаты лечения данной патологии нельзя признать удовлетворительными. Это связано, прежде всего, с тем, что патогенез данной патологии полностью не изучен, остаются противоречивыми данные о клинической значимости уровня внутрипросветного давления в кишке и степени нарушения синтеза коллагена у пациентов. Эти критерии в определённой степени могут являться определяющими при оценке прогнозирования течения заболевания с целью своевременного проведения упреждающей консервативной терапии и адекватного оперативного пособия. Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с осложнённым течением ДБ ободочной кишки. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 194 больных с ДБ толстой кишки. В 86% наблюдений дивертикулы локализовались в левой половине толстой кишки, причём изолированный дивертикулёз сигмовидной кишки выявлен у 68,0% пациентов, в правой половине — в 4,7% наблюдений, тотальный дивертикулёз — у 9,3% больных. У пациентов проводили вычисление лейкоцитарного индекса интоксикации, индекса резистентности организма, реактивный ответ нейтрофилов, определение дисплазии соединительной ткани, показателей метаболизма соединительной ткани, измерение внутрипросветного давления в сигмовидной кишке. Результаты. Консервативная терапия была эффективна у 158 пациентов (81,4%). Оперативное лечение потребовалось 36 больному (18,6%), при перфорации дивертикула — в 13,4%, при стенозах — 5,2% случаях. Характер операции определялся локализацией дивертикулов и вариантом осложнения. Послеоперационная летальность составила 2,8%. Установлено, что дисплазия соединительной ткани наблюдается у всех больных с ДБ, лёгкая степень — у 36,6% пациентов, умеренная — у 63,4%. При оценке внутрипросветного давления у 46 больных установлено его повышение при всех вариантах течения ДБ. Средний показатель внутрипросветного давления составил 13,5±0,4 мм рт. ст. Максимальный уровень давления выявлен у пациентов с неосложнённым течением заболевания. При развитии осложнений отмечено снижение внутрипросветного давления. Снижение внутрипросветного давления до 12 мм рт. ст. и менее являлось неблагоприятным фактором и предрасположенностью к развитию осложнённого течения болезни. На рецидив заболевания оказывали значимое влияние следующие признаки: возраст (61-68 лет), осложнения, длительность заболевания (более 4 лет), размер устья дивертикула (менее 0,6 см и более 1,0 см), лейкоцитарный индекс интоксикации (более 2,4 условных единиц), максимальное количество рядов мышечной пластинки слизистой и мышечной оболочек (более 8,3 и 84 соответственно). Выводы. Для прогнозирования течения ДБ необходим комплексный анализ возраста больных, стадии заболевания и его длительности, диаметра устья дивертикулов, суммы альтернативных признаков неблагополучия, лейкоцитарного индекса интоксикации, реактивного ответа нейтрофилов, количества рядов миоцитов мышечной пластинки слизистой и мышечной оболочек. Их доказательность превышает 70%. Уровень внутрипросветного давления в толстой кишке может выступать критерием осложнённого течения ДБ.

УРОЛОГИЯ

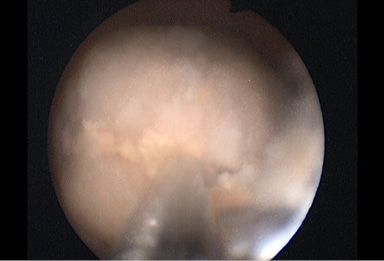

Конкременты мочевого пузыря — это одно из наиболее частых и трудно корригируемых осложнений экстрофии мочевого пузыря. Значительный удельный вес струвитов в структуре конкрементов часто создаёт ошибочное мнение о размерах последних и затрудняет выбор тактики. Представлен случай этапного лечения экстрофии мочевого пузыря, осложненной образованием конкремента мочевого пузыря на фоне текущего активного воспалительного процесса. Контактная цистолитотрипсия является наиболее предпочтительным и наименее травматичным методом освобождения от конкремента мочевого пузыря любых размеров. В случае анатомического закрытия уретры наиболее рационален доступ через аппендикостому, позволяющий ввести инструмент достаточного для эффективного выполнения вмешательства диаметра.

РЕВМАТОЛОГИЯ

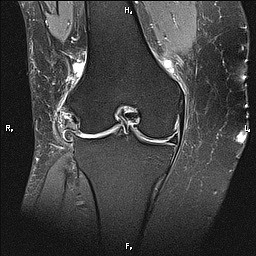

Термин «отёк (повреждение) костного мозга» при МРТ-исследовании коленного сустава принят для описания зон снижения интенсивности сигнала на T1-взвешенных изображениях или повышения интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях в субхондральной кости. Отёк костного мозга (ОКМ) классифицируется как ишемический (остеонекрозы), механический (травмы) и реактивный (артриты) типы. В обзоре рассмотрены причины и различия ОКМ при спонтанном и вторичном остеонекрозе, дана характеристика синдрома преходящего ОКМ. ОКМ при травмах и ушибах обычно обратим и проходит примерно через 2–4 месяца, если сопровождает кортикальный перелом — через 6–12 месяцев. Усталостный перелом развивается вследствие многократной перегрузки нормальных костных структур, тогда как переломы в зонах субхондральной костной недостаточности возникают спонтанно в патологически изменённых костных тканях (например, остеопоретические кости), без каких-либо травм или перегрузок. Гистологическое исследование повреждённой субхондральной кости при ишемическом и механическом ОКМ выявляет кровоизлияния, микроразрушения костных трабекул и сосудистые аномалии, и практически полное отсутствие непосредственно отёка в зонах МРТ-позитивных по увеличению содержания внеклеточной жидкости, что частично может быть объяснено методологическими сложностями выявления увеличения внеклеточной жидкости гистопатологическими методами. Для консервативной терапии ишемического и механического ОКМ предложены простациклин и бисфософонаты.

При остеоартрите коленных суставов (ОА) ОКМ рассматривается в качестве маркера быстрого прогрессирования. Представлены данные о влиянии ожирения, лечебной физкультуры и диеты, использования трости на ОКМ. Анализ эффективности консервативной терапии доказал слабоположительный ответ на применение бисфосфонатов. Ингибиторы фактора роста нервов (NGF) — моноклональные антитела к NGF (танезумаб и фулранумаб) — снижали выраженность боли, но приводили к увеличению частоты остеонекрозов и эндопротезирования. В двух исследованиях продемонстрировано снижение интенсивности ОКМ при пероральном приёме хондроитин сульфата. Внимание ортопедов сосредоточено на субхондропластике фосфатами кальция. Субхондральное пломбирование, укрепляя кость и замещая утраченную барьерную функцию хряща, оказывает симптоматическое действие и эффективно противодействует развитию ОКМ, хотя отдалённые результаты нуждаются в изучении.

ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

В данной работе оценены конституциональные особенности, функциональное состояние и физическая подготовленность юношей в процессе занятий силовым фитнесом. Проведён сравнительный анализ полученных данных на различных этапах учебно-тренировочного годового цикла. Выявлены значимые отличия в некоторых антропометрических измерениях и прирост силовых способностей испытуемых на заключительном этапе обследования.

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА

В статье сформулирован новый правовой принцип, новый субъект клинических исследований, предложены и рассмотрены вероятные новые направления развития и совершенствования этики и права в клинических исследованиях, роль и значение международных организаций в клинических исследованиях, обозначены практические рекомендации по их осуществлению, обозначены новые возможные субъекты клинических исследований, определены возможные источники для создания этического кодекса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Критерии STOPP/START — это развёрнутый перечень группированных по физиологическим системам критериев, определяющий клинически значимые проблемы, связанные с назначением потенциально не рекомендованных лекарственных препаратов (STOPP-критерии) и неназначением потенциально показанного лечения (START-критерии). Первые две версии критериев STOPP/START были опубликованы в 2008 и 2015 гг. соответственно. Версия 3 была обновлена и валидирована в 2023 г. европейской группой экспертов по лекарственной терапии в области гериатрии и включила 190 критериев, предназначенных для оптимизации фармакотерапии и снижения частоты неблагоприятных лекарственных реакций у пожилых пациентов, особенно в условиях полиморбидности и полипрагмазии. В данной статье представлена русскоязычная третья версия критериев STOPP/START.

ИСТОРИЯ

Статья посвящена 100-летию со дня рождения академика В.А. Насоновой и её огромному вкладу в становление и развитие ярославской ревматологической школы. Обсуждены основные клинические аспекты научных изысканий ярославских ревматологов, которые заложили прочный фундамент научных исследований в этой области медицины, и за почти 80-летнюю историю существования медицинского вуза обеспечили подготовку высококвалифицированных специалистов.

РЕЦЕНЗИИ

В ноябре 2023 г. вышла в свет монография «Практические вопросы рациональной антибактериальной терапии» под. общей ред. Ярового С. К., Хохлова А. Л. Настоящая монография посвящена практическим вопросам эмпирической терапии наиболее распространённых неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваний. В 1-ой главе с позиции клинической фармакологии представлены основные положения противомикробной терапии. Разъясняются общие закономерности назначения и распределения антибактериальных средств, понятия базового и резервного препарата, селекции госпитальных штаммов, природной и приобретённой резистентности. 2-я глава посвящена сравнению антибактериальных препаратов попарно между собой на основании анализа их спектров противомикробной активности, представленных в инструкциях по применению, а также общеизвестных сведениях об их токсичности и сравнительной частоте дисбактериозов. Пары препаратов для сравнения выбирались, исходя из реальной клинической практики. В 3-й главе рассматривается комбинированная (многокомпонентная) антибактериальная терапия. Определены целесообразные и возможные комбинации двух противомикробных средств. Отдельно изложены рекомендации по трёхкомпонентной антибактериальной терапии. 4-я глава целиком посвящена нежелательным схемам противомикробной терапии. Проанализированы варианты с недостаточной эффективностью, неудовлетворительным профилем безопасности, а также не отвечающие эпидемиологическим требованиям. 5-я глава представляет собой развёрнутый ответ на сугубо прикладной вопрос о замене провомикробного средства в трёх формализованных ситуациях: «неэффективен», «небезопасен», «отсутствует».

Книга предназначена для клинических фармакологов, терапевтов, хирургов и других специалистов, слушателей циклов повышения квалификации, студентов старших курсов медицинских ВУЗов.

Адрес редакции и издательства:

ООО «Издательство ОКИ»

115522, Москва, Москворечье ул., 4-5-129

Генеральный директор Афанасьева Елена Владимировна

Тел. + 7 (916) 986-04-65; Email: eva88@list.ru

.png)