Перейти к:

Трудные дыхательные пути у хирургического пациента с анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева): клинический случай

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0052

EDN: PAPSDL

Аннотация

Трудные дыхательные пути — опасная жизнеугрожающая клиническая ситуация, в которой квалифицированный анестезиолог испытывает трудности с вентиляцией верхних дыхательных путей тугой маской, трудности с интубацией трахеи, или обе ситуации одновременно. Это важная социально-экономическая проблема, которая вносит значительный вклад в структуру интраоперационной летальности и инвалидизации пациентов. Представлено клиническое наблюдение трудных дыхательных путей у пациента с болезнью Бехтерева, которому планировалось удаления опухоли головного мозга

Ключевые слова

Для цитирования:

Соколов Д.А., Потапов М.П., Ганерт А.Н., Тимошенко А.Л., Жбанников П.С., Любошевский П.А. Трудные дыхательные пути у хирургического пациента с анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева): клинический случай. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2024;2(2):65-72. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0052. EDN: PAPSDL

For citation:

Sokolov D.A., Potapov M.P., Ganert A.N., Tymoshenko A.L., Zhbannikov P.S., Lyuboshevskiy P.A. Difficult airway in a surgical patient with ankylosing spondylitis (Bechterew's disease): clinical case. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2024;2(2):65-72. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0052. EDN: PAPSDL

Актуальность / Relevance

В качестве эпиграфа к клиническому случаю хочется вспомнить латинское крылатое выражение древнеримского историка Корнелия Непота «Si vis pacem, para bellum» (Хочешь мира, готовься к войне).

Одно из первых упоминаний об использовании эндотрахеальной трубки для проведения анестезии встречается в работах шотландского хирурга Вильяма Макьюэна, который в королевской больнице Шотландского города Глазго после предварительных экспериментов на трупах в июле 1878 года ввёл в трахею больного с опухолью корня языка гибкую гофрированную трубку из нержавеющей стали [1]. С этого момента начинается новая эпоха в развитии современной анестезиологии и формируется проблема трудных дыхательных путей.

Согласно наиболее распространённому определению «Трудные дыхательные пути» (ТДП) — это клиническая ситуация, при которой квалифицированный анестезиолог-реаниматолог испытывает трудности с вентиляцией верхних дыхательных путей с помощью маски, трудности с интубацией трахеи или и ту, и другую ситуацию одновременно [2].

Это важная социально-экономическая проблема, которая вносит значительный вклад в структуру периоперационной летальности и приводит к инвалидизации зачастую молодых трудоспособных пациентов. За период с 1970 по 1977 годы в Великобритании основной причиной смерти и смерти мозга (более 30 % от всей интраоперационной летальности) являлись проблемы с эндотрахеальной интубацией [3]. По более современным данным в Соединённом Королевстве описано 16 летальных исходов и 3 вегетативных состояния на почти 3 млн. общих анестезий в год [4]. Лидирующее же место в периоперационной летальности на сегодняшний день занимают кардиальные осложнения [5–9]. По зарубежным данным общая частота встречаемости трудной интубации составила 5,8 % [10]. В отечественной практике частота встречаемости ТДП — 2–5 % от всех интубаций трахеи [11].

Учитывая, что на момент 2012 года в мире выполнялось более 313 млн оперативных вмешательств в год [12] и по прогнозам это число будет только увеличиваться, даже минимальные цифры осложнений в процентах весьма существенны по своим абсолютным значениям. Кроме того, очень часто данные осложнения скрываются, так, в западных странах официально регистрируются всего лишь 25 % соответствующих инцидентов [4].

Помимо летальных исходов и гипоксического повреждения головного мозга при сложной интубации трахеи возможны следующие грозные осложнения: отёк гортани, ларингоспазм, перфорация трахеи и пищевода, повреждения мягких тканей, кровотечения и гематомы гортаноглотки [13].

Стоит отметить и положительную динамику в разрешении данной проблемы: за последние 10 лет за счёт внедрения стандартизированных алгоритмов и протоколов, закупки необходимой аппаратуры, частота встречаемости ТДП сократилась примерно в 4 раза [14], однако важно подчеркнуть, что данное исследование было проведено в крупной многопрофильной больнице.

Залогом успеха для снижения частоты встречаемости ТДП является правильное прогнозирование данной клинической ситуации до операции. Помимо тщательного изучения анамнеза пациента, оценки врождённых и приобретённых анатомических особенностей необходимо использование прогностических тестов и шкал. Среди последних широкое распространение получило измерение тирео-ментальной (тест Патила) и стерно-ментальной (тест Савва) дистанции, использование Маллампати теста и пр. Наибольшей прогностической значимостью в отношении трудной интубации на сегодняшний день является тест с закусыванием верхней губы [15] и его комбинация с измерением тиреоментального расстояния [16].

Однако, по общепринятому мнению, и анализу большого числа публикаций ни один тест в моно виде не предсказывает трудную интубацию трахеи, поэтому в отечественных рекомендациях Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) для улучшения качества прогноза отмечена необходимость использования комбинированных шкал (например, шкалы оценки трудности интубации — ШОТИ) [13].

Согласно действующему алгоритму ФАР при возникновении ситуации ТДП необходимо сократить количество попыток интубации трахеи до 2-х, в дальнейшем последовательно использовать надгортанные воздуховоды, вентиляцию через тугую маску, крикотиреотомию, на каждом из этапов оценивая возможность разбудить пациента и отложить операцию.

Учитывая недостаточную оснащённость отечественных клиник необходимой техникой, манкирование клиницистами установленных рекомендаций и алгоритмов, отсутствие единой системы регистрации осложнений остаётся рассчитывать только на опыт врачей анестезиологов-реаниматологов.

Клиническое наблюдение / Clinical observation

Пациент М., 1958 года рождения, поступил в нейрохирургическое отделение Ярославской областной клинической больницы с диагнозом опухоль головного мозга. Планировалось проведение оперативного лечения — трепанация черепа, микрохирургическое удаление новообразования.

Больной предъявлял жалобы на головокружение, эпизоды потери сознания. При осмотре несколько заторможен, уровень сознания по шкале ком Глазго — 14 баллов, что, вероятно, помешало тщательному сбору анамнеза. По записям в медицинской карте тяжело оценить качество предоперационного осмотра больного (рис. 1). Комбинированные прогностические шкалы не использовались.

Рис. 1. Протокол предоперационного осмотра больного

Fig. 1. Protocol of preoperative examination of the patient

У пациента в анамнезе отмечается анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) [17]. Данное заболевание помимо выраженного болевого синдрома характеризуется поражением связочного аппарата позвоночного столба, что приводит к воспалению паравертебральных мягких тканей и уменьшению объёма движений, в данном случае преимущественно в суставах шейного отдела позвоночника (рис. 2).

Рис. 2. Патология шейного отдела позвоночника пациента — болезнь Бехтерева

Fig. 2. Pathology of the patient’s cervical spine — ankylosing spondylitis

Оперативное вмешательство планировалось проводить в условиях многокомпонентной общей анестезии с миорелаксацией и искусственной вентиляцией лёгких. Интраоперационно проводилась преоксигенация 100 % кислородом в течение 2 минут. Для премедикации использовали внутривенное введение фентанила (100 мкг) и диазепама (10 мг). Индукцию анестезии выполняли тиопенталом натрия (400 мг) внутривенно, миорелаксацию пипекурония бромидом (8 мг).

При выполнении прямой ларингоскопии возникли трудности — по шкале Кормака-Лехана 4-я степень визуализации (не визуализируется надгортанник). Стоит отметить, что данный класс крайне редко встречается у лиц с нормальной анатомией (рис. 2). Были выполнены многочисленные попытки интубации трахеи эндотрахеальной трубкой с проводником «вслепую» (без визуализации голосовой щели), которые не увенчались успехом. Выполнить постановку надгортанного устройства для проведения искусственной вентиляции лёгких не удалось. Было принято решение отложить оперативное вмешательство и перевести пациента для дальнейшего наблюдения в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). В течение 1 часа и 45 минут (до окончания действия миорелаксантов) продолжалась искусственная вентиляция лёгких пациента с помощью тугой маски. Все это время больной находился в зоне повышенного риска развития осложнений (аспирация, ларингоспазм). При проведении в ОРИТ бронхоскопии у пациента отмечалась выраженная отёчность, механические повреждения мягких тканей на уровне гортаноглотки, что вероятно связано с многочисленными грубыми попытками интубации трахеи вслепую (рис. 3).

Рис. 3. Гортаноглотка и голосовая щель пациента

при проведении бронхоскопии в отделении реанимации и интенсивной терапии

Fig. 3. The hypopharynx and glottis of the patient

during bronchoscopy in the intensive care unit

На следующий день в плановом порядке была выполнена эндоскопическая интубация трахеи в сознании на фоне самостоятельного дыхания пациента без технических сложностей. Анестезия проведена без особенностей, гладкое течение послеоперационного периода.

Обсуждение / Discussion

В методических рекомендациях 2021 года по проблеме ТДП [13] Федерации анестезиологов и реаниматологов подчёркивается важность изучения анамнеза пациента. В данном случае в сопутствующей патологии пациента отмечается болезнь Бехтерева [17]. Наличие такой патологии, невозможность выполнить сгибание и разгибание головы изначально должны были указать на вероятность ТДП.

При выявлении такой клинической ситуации и наличии технической возможности (оборудование, обученные специалисты) необходимо выполнение эндоскопической интубации трахеи в сознании [13], что и было сделано на следующий день. В некоторых странах мира появляются клинические рекомендации по интубации взрослого пациента в сознании [18].

В данном случае для миорелакции необходимо использование деполяризующего миорелаксанта сукцинилхолина обладающего ультракоротким действием, либо миорелаксанта недеполяризующего действия рокурония бромида (при наличии в лечебном учреждении препарата для реверсии нейромышечного блока сугаммадекса). Использование для миорелаксации препарата длительного действия пипекурония бромид было не оправдано.

Для увеличения продолжительности апноэ без десатурации [19] важно проводить преоксигенацию 100 % кислородом с потоком до 10 литров в минуту в течение 3 минут, либо попросить сделать пациента 4–8 максимально глубоких вдоха [13][20].

В случае неудачи интубации с первой попытки необходимо что-то улучшить: положение пациента, сменить оборудование (клинок, буж и пр.), а после второй попытки позвать более опытного коллегу на помощь или перейти к использованию надгортанных устройств, масочной вентиляции, важен индивидуальный подход к каждому пациенту [13][21].

При предоперационном осмотре необходимо использовать прогностические тесты для выявления ТДП и разборчиво регистрировать их значения в медицинской документации [13].

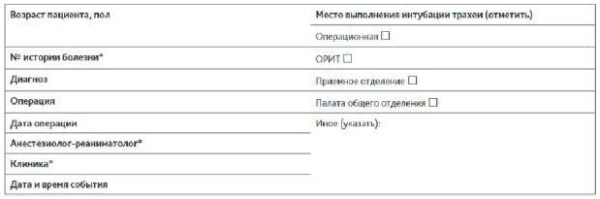

По разрешению данной клинической ситуации важно заполнить бланк регистрации случая ТДП (рис. 4) и объяснить пациенту важность его хранения для потенциальных будущих анестезий [13].

Рис. 4. Бланк регистрации случая трудного дыхательного пути

Fig. 4. Difficult airway case registration form

Помимо хороших теоретических знаний важны регулярные практические занятия. Такая возможность есть на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Ярославского государственного медицинского университета, где регулярно проходят занятия с врачами анестезиологами-реаниматологами циклов непрерывного медицинского образования ЯГМУ и ординаторами по специальности «Анестезиология-реаниматология». На базе центра существует возможность опробовать и оценить все преимущества от использования видеоларингоскопа [22], разобраться в ларингеальных масках разных поколений, научиться применять аппарат УЗИ для верификации расположения эндотрахеальной трубки, изучить набор и манекен для крикотиреотомии. На фотографии представлен доцент кафедры А. Н. Ганерт, который проводит занятие с будущими врачами (рис. 5).

Рис. 5. Занятие с ординаторами по специальности «анестезиология-реаниматология»

по проблеме трудных дыхательных путей

на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра

Ярославского государственного медицинского университета

Fig. 5. Lesson with residents in the specialty “anesthesiology and resuscitation”

on the problem of difficult airways

on the basis of the multidisciplinary accreditation and simulation center

of Yaroslavl State Medical University

Заключение / Conclusion

Трудные дыхательные пути — критическое жизнеугрожающее состояние, к которому необходимо быть готовым при планировании любой общей анестезии. Важно наличие чёткого алгоритма действий, для сохранения хладнокровия и контроля за сложившейся ситуаций. Для снижения риска развития данной клинической ситуации необходимо тщательное изучение анамнеза пациента, использование прогностических шкал с обязательной регистрацией в медицинской документации полученных результатов. В случае прогнозируемой трудной интубации трахеи методикой выбора является эндоскопическая интубация пациента в сознании. Обязательна регистрация данного осложнения и заполнение специальной формы-памятки пациенту для предотвращения развития подобной ситуации в будущем. Необходимо помнить, что ни один пациент не умер от неудавшейся интубации — все от невозможности вентиляции и гипоксии!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Участие авторов

Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией. Соколов Д. А. — концепция и дизайн клинического случая, сбор клинического материала, написание текста; Потапов М. П. — редактирование текста; Ганерт А. Н. — ответственность за редактирование и целостность всех частей наблюдения; Тимошенко А. Л. — курация пациента, помощь при проведении анестезии; Жбанников П. С. — редактирование текста; Любошевский П. А. — разработка концепции клинического случая, редактирование.

Финансирование

Работа выполнялась без спонсорской поддержки.

ADDITIONAL INFORMATION

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interest.

Authors’ participation

All the authors made a significant contribution to the preparation of the work, read and approved the final version of the article before publication. Sokolov D. A. — concept and design of a clinical case, collection of clinical material, writing the text; Potapov M. P. — text editing; Ganert A. N. — responsibility for the editing and integrity of all parts of the observation; Timoshenko A. L. — patient supervision, assistance during anesthesia; Zhbannikov P. S. — text editing; Lyuboshevskiy P. A. — development of the clinical case concept, editing.

Financing

The work was carried out without sponsorship.

Список литературы

1. Macewen W. General Observations on the Introduction of Tracheal Tubes by the Mouth, Instead of Performing Tracheotomy or Laryngotomy. British Medical Journal. 1880 Jul;2(1021):122-124. DOI: 10.1136/bmj.2.1021.122.

2. Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, Blitt CD, Connis RT, Nickinovich DG, Hagberg CA, Caplan RA, Benumof JL, Berry FA, Blitt CD, Bode RH, Cheney FW, Connis RT, Guidry OF, Nickinovich DG, Ovassapian A; American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology. 2013 Feb;118(2):251-70. doi: 10.1097/ALN.0b013e31827773b2.

3. Utting JE, Gray TC, Shelley FC. Human misadventure in anaesthesia. Can Anaesth Soc J. 1979 Nov;26(6):472-8. doi: 10.1007/BF03006159.

4. Cook TM, Woodall N, Frerk C; Fourth National Audit Project. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 1: anaesthesia. Br J Anaesth. 2011 May;106(5):617-31. doi: 10.1093/bja/aer058.

5. International Surgical Outcomes Study group. Global patient outcomes after elective surgery: prospective cohort study in 27 low-, middle- and high-income countries. Br J Anaesth. 2016 Oct 31;117(5):601- 609. doi: 10.1093/bja/aew316. Erratum in: Br J Anaesth. 2017 Sep 1;119(3):553.

6. Ключевский В.В., Комаров А.С., Соколов Д.А., Любошевский П.А., Ганерт А.Н. Высокочувствительный тропонин в диагностике повреждения миокарда у больных гипертонической болезнью при травме бедра. Политравма. 2021;(1):67-73. https://doi.org/10.24411/1819-1495-2020-10008.

7. Комаров А.С., Соколов Д.А., Любошевский П.А., Ганерт А.Н. Миокардиальное повреждение у пациентов с гипертонической болезнью при остеосинтезе бедра и спинальной анестезии. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2022;16(1):79-86. https://doi.org/10.17816/1993-6508-2022-16-1-79-86.

8. Соколов Д.А., Козлов И.А. Информативность расчетных гематологических индексов в оценке кардиального риска при онкологических операциях. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2022;19(5):6-13. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-5-6-13.

9. Соколов Д.А., Козлов И.А. Информативность различных предикторов периоперационных сердечно-сосудистых осложнений в некардиальной хирургии. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2023;20(2):6-16. https://doi.org/10.24884/2078-5658-2022-20-2-6-16.

10. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients: a meta-analysis of bedside screening test performance. Anesthesiology. 2005 Aug;103(2):429-37. doi: 10.1097/00000542-200508000-00027.

11. Долбнева Е.Л., Стамов В.И., Андреенко А.А., Бунятян А.А. Анализ проблемы «трудных дыхательных путей» в России: особенности и перспективы. Часть 1. Медицинский алфавит. 2016; 20(283): 9–13.

12. Weiser TG, Haynes AB, Molina G, Lipsitz SR, Esquivel MM, Uribe-Leitz T, Fu R, Azad T, Chao TE, Berry WR, Gawande AA. Estimate of the global volume of surgery in 2012: an assessment supporting improved health outcomes. Lancet. 2015 Apr 27;385 Suppl 2:S11. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60806-6.

13. Андреенко А.А., Братищев И.В., Гаврилов С.В., Зайцев А.Ю., Пиковский В.Ю., Стадлер В.В., Стамов В.И. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Методические рекомендации Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» (третий пересмотр). Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2021;(2):17–81. doi:10.21320/1818-474X-2021-2-17-81.

14. Schroeder RA, Pollard R, Dhakal I, Cooter M, Aronson S, Grichnik K, Buhrman W, Kertai MD, Mathew JP, Stafford-Smith M. Temporal Trends in Difficult and Failed Tracheal Intubation in a Regional Community Anesthetic Practice. Anesthesiology. 2018 Mar;128(3):502-510. doi: 10.1097/ALN.0000000000001974.

15. Roth D, Pace NL, Lee A, Hovhannisyan K, Warenits AM, Arrich J, Herkner H. Airway physical examination tests for detection of difficult airway management in apparently normal adult patients. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 15;5(5):CD008874. doi: 10.1002/14651858.CD008874.pub2.

16. Yıldırım I., Inal MT, Memiş D, Turan FN. Determining the Efficiency of Different Preoperative Difficult Intubation Tests on Patients Undergoing Caesarean Section. Balkan Med J. 2017;34(5):436-443. doi:10.4274/balkanmedj.2016.0877.

17. Эрдес ШФ. Основные принципы терапии анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). Научно-практическая ревматология. 2013; 51(6):686–95. Erdes ShF. The basic principles of treatment of ankylosing spondylitis (Bechterew's disease). Rheumatology Science and Practice. 2013; 51(6):686–95. DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-686-95.

18. Ahmad I, El-Boghdadly K, Bhagrath R, Hodzovic I, McNarry AF, Mir F, O'Sullivan EP, Patel A, Stacey M, Vaughan D. Difficult Airway Society guidelines for awake tracheal intubation (ATI) in adults. Anaesthesia. 2020 Apr;75(4):509-528. doi: 10.1111/anae.14904.

19. Tanoubi I, Drolet P, Donati F. Optimizing preoxygenation in adults. Can J Anaesth. 2009 Jun;56(6):449- 66. doi: 10.1007/s12630-009-9084-z.

20. Chiron B, Laffon M, Ferrandiere M, Pittet JF, Marret H, Mercier C. Standard preoxygenation technique versus two rapid techniques in pregnant patients. Int J Obstet Anesth. 2004 Jan;13(1):11-4. doi: 10.1016/S0959-289X(03)00095-5.

21. Соколов Д.А., Любошевский П.А., Ганерт А.Н. Влияние полиморфизмов гена цитохрома Р450 на основной и побочные эффекты трамадола. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2017;11(4):240–246. https://doi.org/10.18821/1993-6508-2017-11-4-240-246.

22. Pieters BMA, Maas EHA, Knape JTA, van Zundert AAJ. Videolaryngoscopy vs. direct laryngoscopy use by experienced anaesthetists in patients with known difficult airways: a systematic review and meta-analysis. Anaesthesia. 2017 Dec;72(12):1532-1541. doi: 10.1111/anae.14057.

Об авторах

Д. А. СоколовРоссия

Соколов Дмитрий Александрович — к. м. н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

М. П. Потапов

Россия

Потапов Максим Петрович — к. м. н., доцент кафедры хирургических болезней, начальник мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, зав. кафедрой медицинской кибернетики

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

А. Н. Ганерт

Россия

Ганерт Андрей Николаевич — к. м. н., доцент, кафедра анестезиологии и реаниматологии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

А. Л. Тимошенко

Россия

Тимошенко Андрей Леонидович — д. м. н., профессор, кафедра анестезиологии и реаниматологии; зав. отделением

анестезиологии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

П. С. Жбанников

Россия

Жбанников Пётр Станиславович — к. м. н., доцент, кафедра анестезиологии и реаниматологии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

П. А. Любошевский

Россия

Любошевский Павел Александрович — д. м. н., доцент, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии; руководитель дистанционного консультационного центра

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Рецензия

Для цитирования:

Соколов Д.А., Потапов М.П., Ганерт А.Н., Тимошенко А.Л., Жбанников П.С., Любошевский П.А. Трудные дыхательные пути у хирургического пациента с анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева): клинический случай. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2024;2(2):65-72. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0052. EDN: PAPSDL

For citation:

Sokolov D.A., Potapov M.P., Ganert A.N., Tymoshenko A.L., Zhbannikov P.S., Lyuboshevskiy P.A. Difficult airway in a surgical patient with ankylosing spondylitis (Bechterew's disease): clinical case. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2024;2(2):65-72. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0052. EDN: PAPSDL

JATS XML

.png)