Перейти к:

Характеристика биоэлектрических процессов в миокарде недоношенных новорождённых детей

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0013

Аннотация

В статье представлены особенности биоэлектрических процессов в миокарде недоношенных детей с разным сроком гестации в периоде новорождённости. Анализ количественных электрокардиографических показателей выявил особенности параметров конечной части желудочкового комплекса, связанных со степенью зрелости и возрастом новорождённых. При этом было установлено, что у глубоко недоношенных детей на протяжении первого месяца жизни происходят существенные изменения гомеостаза и морфофункционального состояния различных жизненно важных органов и систем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Костров С.А., Кулибина О.В., Дашичев К.В. Характеристика биоэлектрических процессов в миокарде недоношенных новорождённых детей. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2023;1(2):45-50. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0013

For citation:

Kostrov S.A., Kulibina O.V., Dashichev K.V. Characteristics of bioelectric processes in the myocardia of premature newborn children. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2023;1(2):45-50. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0013

Введение

Миокард недоношенных детей в периоде новорождённости находится в состоянии функционального напряжения, что, несомненно, отражается на его метаболизме. Для диагностики нарушений метаболических процессов в сердечной мышце у новорождённых недоношенных детей используются электрокардиографические интервалы QRST и характеристики желудочкового комплекса ST и зубца Т. Интервал QT является интегральным маркером, который объединяет временные характеристики процессов де- и реполяризации миокарда желудочков. Медицинские специалисты используют эти маркеры для изучения биоэлектрических явлений, происходящих в сердечной мышце, и для определения возможных нарушений в её работе. При использовании этих маркеров можно обнаружить синдром внезапной смерти или другие нарушения в работе сердца у недоношенных детей. Это позволяет принимать необходимые меры для предотвращения серьёзных осложнений и сохранения здоровья и жизни детей [7][4].

Существующие исследования по электрокардиографическим показателям у новорождённых недоношенных детей представлены различными данными. Одной из причин этого является разнообразие групп исследования, которые зависят от степени зрелости детей к моменту рождения и от периода постнатальной адаптации [10].

Цель исследования. Оценка значимости количественных характеристик конечной части желудочкового комплекса ЭКГ для индикации состояния метаболизма миокарда у недоношенных новорождённых детей в зависимости от степени их зрелости и возраста.

Материал и методы

Обследованы две группы недоношенных новорождённых детей без тяжёлой сопутствующей патологии с гестационным возрастом (ГВ) от 28 до 36 недель: 25 детей глубоконедоношенных (ГН), имевших массу тела при рождении (МТР) менее 1500 г (ГВ 28–32 недели), и 30 детей (ГВ 33–36) с низкой массой тела при рождении более 1500 г (НМ). Состояние центральной нервной системы у этих детей характеризовалось как церебральная ишемия I, II степени тяжести гипоксического генеза. Недоношенные дети обследовались дважды: в постнатальном возрасте (ПВ) от 2 до 15 (период ранней постнатальной адаптации недоношенных новорождённых детей) и в возрасте от 16 до 28 дней (период поздней неонатальной адаптации недоношенных новорождённых детей). В качестве группы сравнения однократно обследованы 22 доношенных новорождённых (ДН) ребёнка в возрасте от 2 до 10 дней, поскольку период адаптации сердечно-сосудистой системы у здоровых доношенных новорождённых в течение этого времени обычно завершается.

Помимо общеклинического обследования детей в первой половине дня осуществлялась регистрация электрокардиограмм (ЭКГ) в 12 общепринятых отведениях. Программа ЭКГ-исследования детей включала 3 стандартных, 3 однополюсных от конечностей и 6 однополюсных грудных отведения. При анализе ЭКГ кривых учитывалась продолжительность интервала QT, положение сегмента ST и амплитуда зубца Т. Полученные показатели оценивались на основе существующих норм значений ЭКГ в зависимости от возраста и частоты сердечных сокращений, разработанных при обследовании доношенных новорождённых детей [5].

Статистически различие показателей групп детей осуществлялось с помощью критерия Стьюдента и точным методом Фишера.

Результаты исследования

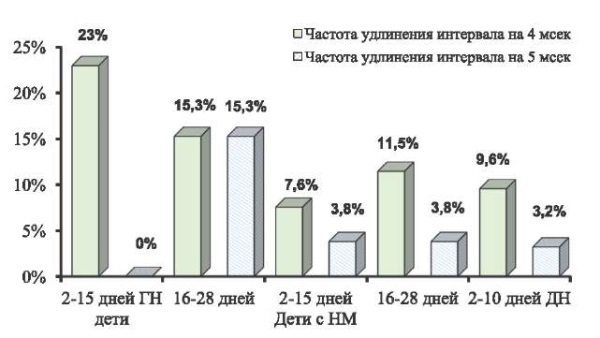

Как у доношенных, так и у недоношенных детей укорочения интервала QT не отмечено, однако у части из них имело место его удлинение. При анализе данного явления фиксировалось отклонение фактических величин от должных на 4 и 5 мсек.

В группе доношенных новорождённых у 2 детей выявлено удлинение интервала QT на 4 мсек и у 1 — на 5 мсек. При дополнительном обследовании этих детей кардиальной патологии не выявлено, что свидетельствует об индивидуальном характере течения у них процессов адаптации сердца. Положение сегмента ST, амплитуда и форма зубца Т соответствовали принятым нормативным значениям [2]. Соотношение амплитуд зубца Т в отведениях I — III характеризовалось как ТII > TI > ТIII. В прекардиальных отведениях полярность зубца Тv1 была отрицательной, а Tv5 — положительной.

В группе глубоконедоношенных детей в возрасте от 2 до 15 дней у 6 детей выявлено удлинение интервала QT на 4 мсек. Сегмент ST у 4 детей был смещён в отведениях от конечностей на + 1 мм, а у остальных имел изоэлектрическое положение. Соотношение амплитуды зубца Т и его полярность были аналогичны тем, которые имели место у доношенных детей.

В группе недоношенных детей с НМ в этом возрасте у 7 детей отмечено удлинение интервала QT на 4 мсек, у 4 детей этой группы наблюдалось смещение сегмента ST вверх от изоэлектрической линии, что при относительно частом ритме не является патологическим отклонением [2]. Соотношение амплитуды зубца Т и его полярность были также аналогичны тем, которые имели место у доношенных детей.

Сравнительный анализ частоты удлинения интервала QT показал следующее: у ГН детей в возрасте 2–15 дней удлинение интервала QT на 4 мсек отмечено чаще, чем у доношенных (р=0,034) и детей с НМ (р=0,026), но его увеличение на 5 мсек у них не зафиксировано. Различие значений данного показателя между недоношенными детьми с НМ и доношенными было недостоверным (см. рис.).

Рис. Частота удлинения интервала QТ, %

В возрасте 2–15 дней у ГН детей при сравнении с доношенными новорождёнными отмечена низкая высота зубца Т в первом и втором стандартных отведениях, причём в первом стандартном отведении она меньше и по сравнению с детьми с НМ (табл. 1).

Таблица 1. Амплитуда зубца Т

ЭКГ зубцы | Доношенные дети | Недоношенные дети | ||||

2–15 дней | 16–28 дней | |||||

ГН | НМ | ГН | НМ | |||

TI, мм | M | 1,48 | 1,02 | 1,35 | 1,25 | 1,48 |

m | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | |

*р1 | <0,01 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | ||

*р2 | <0,05 | >0,05 | ||||

*p3 | >0,05 | >0,05 | ||||

ТII, мм | M | 1,64 | 1,30 | 1,70 | 1,90 | 1,80 |

m | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | |

р1 | <0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | ||

р2 | <0,05 | >0,05 | ||||

p3 | <0,01 | >0,05 | ||||

ТIII, мм | M | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,36 | 0,50 |

m | 0,20 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | |

р1 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | ||

р2 | >0,05 | >0,05 | ||||

p3 | >0,05 | >0,05 | ||||

Tv1, мм | M | –2,64 | –1,46 | –1,63 | –1,58 | –2,0 |

m | 0,30 | 0,18 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | |

р1 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | >0,05 | ||

р2 | >0,05 | >0,05 | ||||

p3 | >0,05 | >0,05 | ||||

Tv5, мм | M | 1,45 | 0,88 | 0,76 | 2,19 | 2,28 |

m | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,25 | |

р1 | >0,05 | <0,05 | >0,05 | <0,05 | ||

р2 | >0,05 | >0,05 | ||||

p3 | <0,05 | >0,05 | ||||

Примечания: * р1 — степень различия недоношенных с доношенными новорождёнными; * р2 — различия между группами недоношенных детей одного возраста; * p3 — возрастное различие внутри групп недоношенных детей.

В прекардиальном отведении V1 зубец Т у всех обследованных детей имел отрицательное направление, но у недоношенных детей обеих групп он был менее глубок по сравнению с доношенными. В отведении V5 различие амплитуды зубца Т у ГН детей по сравнению с доношенными и детьми с НМ не достоверно, но у последних его амплитуда значительно ниже, чем в группе сравнения.

В возрасте 16–28 дней удлинение QT отмечено у 8 ГН детей, причём произошло существенное увеличение частоты удлинения интервала на 5 мсек. Сегмент ST у всех детей этой группы имел изоэлектрическое положение. Амплитуда зубца Т в отведениях от конечностей и V1 существенно не изменилась, но в отведении V5 она достоверно возросла. У детей с НМ возрастная динамика изучаемых ЭКГ показателей была менее выраженной, за исключением возрастания амплитуды зубца Т в отведении V5. У ГН детей удлинение интервала QT на 4 мсек не имело достоверных отличий от такового у детей с НМ, но его увеличение на 5 мсек встречалось у ГН детей чаще (р=0,028). Различие амплитуды зубца Т между детьми обеих групп в этом возрасте не выявлено.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у доношенных новорождённых в возрасте 2–10 дней колебалась от 123 до 155, у ГН детей в возрасте 2–15 дней от 105 до 154, у детей с НМ — от 111 до 158 у. в минуту (табл. 2).

Таблица 2. Частота сердечных сокращений в 1 минуту

Показатели | Доношенные дети | Недоношенные дети | |||

2–15 дней | 16–28 дней | ||||

ГН | НМ | ГН | НМ | ||

М | 137 | 124 | 129 | 142 | 139 |

m | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

*р1 | <0,01 | <0,05 | >0,05 | >0,05 | |

*р2 | >0,05<0,1 | <0,01 | <0,01 | ||

*p3 | <0,01 | <0,01 | |||

Примечания: * р1 — степень различия недоношенных с доношенными новорождёнными; * р2 — различия между группами недоношенных детей одного возраста; * p3 — возрастное различие внутри групп недоношенных детей.

В возрасте 16–28 дней показатель ЧСС у ГН детей находился в пределах 130–167, а у детей с НМ — в пределах 120–167 в минуту. Средние значения ЧСС у недоношенных детей обеих групп в возрасте 2–15 дней достоверно ниже, чем у доношенных новорождённых, причём у ГН детей ЧСС ниже, чем у детей с НМ.

В возрасте 16–28 дней ЧСС у недоношенных детей увеличивается, при этом у ГН детей учащение ЧСС было более выраженным, вследствие чего различие данного показателя между группами детей становится недостоверным. Корреляционный анализ не выявил зависимости ЧСС от показателей зрелости в возрасте 2–15 дней, но в возрасте 16–28 дней установлена достоверная отрицательная связь ЧСС с гестационным возрастом, что подтверждает факт более значительного учащения сердечного ритма у ГН детей (табл. 3).

Таблица 3. Корреляция ЧСС с показателями зрелости недоношенных детей

Возраст | Показатели | ГВ | МТР |

2–15 | *r | –0,051 | 0,168 |

дней | *p | >0,05 | >0,05 |

16–28 | r | –0,326 | –0,038 |

дней | p | <0,05 | >0,05 |

Примечания: * r — коэффициент корреляции; р — значимость корреляции.

Обсуждение полученных результатов

При анализе количественных электрокардиографических показателей были обнаружены особенности параметров конечной части желудочкового комплекса у недоношенных новорождённых детей, которые зависели от степени зрелости и возраста. Особенно выраженные отклонения были выявлены у глубоконедоношенных детей.

Удлинение интервала QT на 4 и 5 мсек у доношенных детей расценивается как индивидуальная особенность неонатальной адаптации сердечно-сосудистой системы у некоторых новорождённых. Небольшую частоту удлинения интервала QT у недоношенных новорождённых детей с НМ, не имеющую достоверного различия от таковой у доношенных детей, можно трактовать как фоновое (случайное) явление. У детей с глубокой недоношенностью причиной замедления возбуждения волокон миокарда желудочков являются различные состояния, которые могут изменять биоэлектрические свойства кардиомиоцитов.

В результате проведённого исследования было выявлено, что в первый месяц жизни у таких детей происходят значительные изменения в гомеостазе и морфофункциональном состоянии различных жизненно важных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы. В частности, у ГН детей в течение первых двух недель жизни имеют место: низкое парциальное напряжение О2 и высокое — СО2, ацидоз и др. [1]. В течение периода ранней постнатальной адаптации у ГН детей на ЭКГ определяется низкая амплитуда зубца Т без существенных отклонений в начальной части желудочкового комплекса, что свидетельствует о нарушении реполяризации миокарда левого желудочка, имеющей первичный характер. Показатели ЭКГ могут как отражать особенности гомеостаза, так и иметь ишемическое происхождение. Это связано с тем, что в данном возрасте наблюдается сочетание относительно небольшой массы левого желудочка (с преобладанием правого) и незавершённого формирования его капиллярного русла, что приводит к напряжённой сократительной функции. Исследования показали, что существует прямая зависимость между развитием мышечной массы сердца и диаметром коронарных сосудов, включая капилляры [6][3].

Следовательно, у ГН детей капилляры в миокарде левого желудочка по сравнению с правым имеют меньший диаметр, что обусловливает недостаточное кровоснабжение этого отдела сердца.

Во второй половине неонатального периода у глубоконедоношенных детей наблюдается увеличение массы миокарда левого желудочка, что соответствует функциональной нагрузке. В это время также продолжается формирование коронарного сосудистого русла, что улучшает кровоснабжение сердечной мышцы. Это отражается на ЭКГ повышением амплитуды зубца Т в отведениях, которые отражают электрические потенциалы миокарда левого желудочка. Но при этом значительно повышается частота сердечных сокращений, что даёт основание считать наиболее вероятной причиной удлинения интервала QT, происходящего на фоне улучшения гомеостаза, повышение активности симпатического отдела автономной нервной системы [8][9].

Заключение

В период ранней постнатальной адаптации у ГН детей наблюдается нарушение биоэлектрических процессов в миокарде желудочков, вызванное сочетанием гипоксии и ишемии. Это отражается на ЭКГ в виде удлинения интервала QT и изменения конечной части желудочкового комплекса с низкой амплитудой зубца Т. Однако во второй половине неонатального периода, когда формируется коронарное сосудистое русло и увеличивается масса миокарда левого желудочка, трофика сердечной мышцы улучшается. Это приводит к повышению функциональной нагрузки и увеличению амплитуды зубца Т в отведениях, отражающих электрические потенциалы миокарда левого желудочка. В то же время удлинение интервала QT, вероятно, связано с гиперфункцией симпатического отдела автономной нервной системы и усилением её регуляторного влияния на сердце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Участие авторов. Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией. Костров С. А. — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, ответственность за целостность всех частей статьи, написание текста; Кулибина О. В. — статистическая обработка данных, редактирование; Дашичев К. В. — сбор и обработка материала, редактирование.

Финансирование

Работа выполнялась без спонсорской поддержки.

ADDITIONAL INFORMATION

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interest.

Authors’ participation. All authors made a significant contribution to the preparation of the work, read and approved the final version of the article before publication. Kostrov S. A. — concept and design of the study, collection and processing of material, responsibility for the integrity of all parts of the article, writing the text; Kulibina O. V. — statistical data processing, editing; Dashichev K. V. — collection and processing of material and editing.

Financing

The work was carried out without sponsorship.

Список литературы

1. Вопросы практической педиатрии / ред. Н. Н. Володин. — М.: Династия, 2009. — Том 4, № 6. — 93 с.

2. Детская кардиология: учебник / под ред. П. В. Шумилова, Н. П. Котлуковой. — М.: МЕДпресс-информ, 2018. — 584 с.

3. Малюжинская Н. В., Полякова О. В., Петрова И. В. и др. Микроциркуляторные нарушения у новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2017;2(62):78–80.

4. Кулибина О. В., Дашичев К. В. Особенности функционального состояния миокарда у глубоконедоношенных новорождённых в неонатальном периоде. Вопросы практической педиатрии. 2009;4(6):87–8.

5. Прахов А. В. Клиническая электрокардиография в практике детского врача: руководство для врачей. — 3-е изд. — Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2017. — 153 с.

6. Мекенбаева Р. Т., Тлепова А. Ж. Состояние сердечно-сосудистой системы у новорождённых и детей раннего возраста с ВПС, перенесших хроническую внутриутробную и / или перинатальную гипоксию. Клиническая медицина Казахстана. 2013;1(27):21–5.

7. Сулейменова И. Е., Махашова А. М., Омирбекова Н. Б., Асылбекова А. К., Алтынбекова М. Ж. Респираторный дистресс-синдром новорождённых: современный взгляд на проблему. Вестник Казахского национального медицинского университета. 2018;1:137–8.

8. Тимофеева Л. А., Рюмина И. И., Ионов О. В., Дегтярёва А. В., Зубков В. В., Кан Н. Е., Дегтярёв Д. Н., Шарафутдинова Д. Р. Особенности неонатальной адаптации и постнатального развития детей, родившихся на сроке гестации 34–36 недель. Акушерство и гинекология. 2017;1:72–6.

9. Малышева М. В., Налобина А. Н. Физиологическое обоснование формирования комплексов лечебной физкультуры для недоношенных детей первого года жизни. Современные вопросы биомедицины. 2021;3(16). doi: 10.51871/2588-0500_2021_05_03_21

10. Ламан И. В., Шестель И. В. Физиология состояния внутрисердечной гемодинамики новорождённых детей. Анализ параметров ЭКГ доношенных и недоношенных новорождённых детей. Молодой учёный. 2019;19(257):78–80. https://moluch.ru/archive/257/58988/ (дата обращения: 23.03.2023).

Об авторах

С. А. КостровРоссия

Костров Сергей Александрович — ассистент кафедры медицинской кибернетики. РИНЦ Author ID: 1190517

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. В. Кулибина

Россия

Кулибина Ольга Валерьевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей гигиены с экологией. РИНЦ Author ID: 717115.

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

К. В. Дашичев

Россия

Дашичев Кирилл Валерьянович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии 2. РИНЦ Author ID: 123287

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Костров С.А., Кулибина О.В., Дашичев К.В. Характеристика биоэлектрических процессов в миокарде недоношенных новорождённых детей. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2023;1(2):45-50. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0013

For citation:

Kostrov S.A., Kulibina O.V., Dashichev K.V. Characteristics of bioelectric processes in the myocardia of premature newborn children. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2023;1(2):45-50. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0013

JATS XML

.png)