Перейти к:

Полиморфизмы гена CYP2D6 и качество послеоперационной анальгезии трамадолом после сосудистых операций

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0042

EDN: EJZRFN

Аннотация

Актуальность. Качество послеоперационного обезболивания может зависеть от индивидуальных генетических особенностей пациента. Так, полиморфизмы С100T и G1846A в гене CYP2D6 могут изменять биотрансформацию трамадола и, как следствие, его клинический эффект.

Цель. Оценить качество послеоперационного обезболивания на основе трамадола после сосудистых операций в зависимости от наличия/отсутствия полиморфизмов гена CYP2D6, изофермента цитохрома Р450.

Материалы и методы. Обследовали 78 пациентов 52 [49–61] лет, которым в плановом порядке выполнялись операции на позвоночных артериях. Каждые 3 часа после операции оценивали болевой синдром по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). До и после операции проводили анализ вариабельности сердечного ритма по методике Р. М. Баевского. Из цельной крови определяли наличие полиморфизмов C100T и G1846A гена CYP2D6. Полученные данные анализировали методами непараметрической статистики.

Результаты. При оценке гена CYP2D6 полиморфизмы были выявлены у 22 (28,2 %) больных: G1846A у 18 (23,1 %) пациентов и C100T — у 4 (5,1 %). Пациентов ретроспективно разделили на 2 группы: группу 1 (n=56) составили пациенты без исследованных полиморфизмов гена CYP2D6, группу 2 (n=22) — с выявленными полиморфизмами. Болевой синдром по ВАШ в покое был интенсивнее в группе 2 в 18:00, 21:00 и в 09:00 первых послеоперационных суток, при активизации больных — в 18:00 и 09:00 (p<0,05). Индекс напряжения после операции был также выше в группе 2 (p<0,05).

Выводы. Частота встречаемости полиморфизмов G1846A и С100T гена CYP2D6 у сосудистых пациентов составила 28,2 %. У таких больных отмечался более выраженный послеоперационный болевой синдром, большая активность симпатической нервной системы. Определение данных полиморфизмов может быть использовано для составления эффективной персонифицированной схемы послеоперационного обезболивания.

Ключевые слова

Для цитирования:

Соколов Д.А., Ганерт А.Н., Тимошенко А.Л., Любошевский П.А. Полиморфизмы гена CYP2D6 и качество послеоперационной анальгезии трамадолом после сосудистых операций. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2024;2(1):53-60. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0042. EDN: EJZRFN

For citation:

Sokolov D.A., Ganert A.N., Tymoshenko A.L., Lyuboshevskiy P.A. CYP2D6 gene polymorphisms and the quality of postoperative analgesia with tramadol after vascular surgery. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2024;2(1):53-60. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0042. EDN: EJZRFN

Введение / Introduction

Неразрешённой проблемой современной анестезиологии являются высокие цифры сердечно-сосудистых осложнений после некардиальных операций. В своих предыдущих работах мы показывали, что их частота весьма значительна [1–3], в особенности — в сосудистой хирургии [4–6]. Значимым фактором риска таких осложнений является выраженный болевой синдром в послеоперационном периоде [7][8]. Несмотря на то, что сосудистые оперативные вмешательства относятся к категории низкой или средней травматичности, в клинике часто наблюдается весьма интенсивный болевой синдром [9].

Стоить отметить, что при оценке качества послеоперационного обезболивания полученные результаты весьма разноречивы [10]. Одним из факторов, по которым ухудшается клинический эффект от применения наркотических анальгетиков, является наличие у пациента полиморфизмов в генах µ-опиоидных рецепторов и рецепторов катехол-О-метилтрансферазы [11–12]. Индивидуальные особенности фармакогенетики конкретного больного могут влиять на биотрансформацию лекарственных препаратов с участием с участием цитохрома Р450. Фармакогенетические особенности метаболизма антикоагулянтов, статинов, нестероидных противовоспалительных препаратов, гипотензивных средств уже нашли своё применения в клинике при выборе как самих препаратов, так и режима их дозирования [13–14].

Трамадол достаточно часто применяется для послеоперационного обезболивания в сосудистой хирургии. В ходе биотрансформации данного препарата под воздействием цитохрома Р450 (изофермент CYP2D6) образуется О-десметилтрамадол, который обладает более высоким сродством к µ-опиоидным рецепторам [15]. Полиморфизм С100T в гене CYP2D6 снижает активность изофермента и, соответственно, скорость деметилирования трамадола, а при наличии полиморфизма G1846A наблюдается полное отсутствие активности изофермента [16]. Это ведёт к снижению качества послеоперационного обезболивания, в частности, при гинекологических операциях, что мы продемонстрировали ранее [17]. На снижение качества послеоперационной анальгезии кеторолаком и трамадолом влияли полиморфизмы генов CYP2D6 и CYP2C9 после операций малой травматичности — лапароскопической холецистэктомии [18].У более возрастных пациентов в сосудистой хирургии подобные исследования отсутствуют, хотя значимость адекватной послеоперационной аналгезии подчеркивается её потенциальной ролью в профилактике кардиальных осложнений.

Цель исследования / Objective

Оценить качество послеоперационного обезболивания на основе трамадола после сосудистых операций в зависимости от наличия/отсутствия полиморфизмов гена CYP2D6, изофермента цитохрома Р450.

Материалы и методы / Materials and methods

С разрешения этического комитета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России на базе ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» выполнили пилотное одноцентровое наблюдательное исследование. В исследование включили 78 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет 52 [49–61], которым в плановом порядке выполнялись реконструктивные операции на позвоночных артериях.

Для оценки физического статуса пациентов и риска сердечно-сосудистых осложнений использовали шкалу ASA и рассчитывали пересмотренный индекс кардиального риска.

Методика анестезии и послеоперационного анальгезии были идентичны у всех пациентов. Операции проводились в условиях общей анестезии с миоплегией и искусственной вентиляции лёгких. Для премедикации внутривенно использовали следующие препараты: фентанил (1,4 мкг/кг) и диазепам (0,14 мг/кг). Индукция проводилась пропофолом (2 мг/кг), миоплегия — рокуронием (0,6 мг/кг). Для поддержания анестезии применяли севофлуран, фентанил и рокуроний в стандартных дозировках. После операции, учитывая риск кровотечения, для мониторинга витальных показателей, проведения комплекса лечения и обследования все больные на первые послеоперационные сутки переводились в отделение реанимации и интенсивной терапии. Схема послеоперационной аналгезии, принятая в клинике для операций такого типа, была идентична у всех пациентов и включала в себя внутривенное введение трамадола (100 мг каждые 6 часов) и кеторолака (30 мг каждые 8 часов), а также парацетамол per os (1000 мг каждые 6 часов).

Болевой синдром оценивался в покое и при активизации пациентов (движение, кашель, повороты на бока) каждые 3 часа по 100-мм визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Дополнительно по Ричмондской шкале возбуждения-седации (англ. Richmond Agitation-Sedation Scale; RASS) оценивалась степень седации больных. Регистрировали наличие послеоперационной тошноты и рвоты (0 — отсутствие, 1 — симптомы тошноты, 2 — рвота).

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) и прочих показателей состояния вегетативной нервной системы проводили с помощью кардиоинтервалографии по методике, предложенной Р. М. Баевским. Использовали аппарат ВНС-Спектр (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия) с автоматическим формированием протокола исследования. В дальнейшем анализировали следующие показатели: частоту сердечных сокращений, моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах (DX) и индекса напряжения (ИН). Исследование проводили в одно и тоже время суток: в 18:00 накануне оперативного вмешательства при предоперационном осмотре пациента и в 18:00 после операции.

Исследование ДНК проводили методом полимеразной цепной реакции из образцов цельной крови с помощью амплификатора детектирующего ДТлайт 5 (ООО «ДНК-технология», г. Москва, Россия) и наборов реагентов «SNP-Скрин» для определения полиморфизма C100T и полиморфизма G1846A гена CYP2D6 (ООО «Синтол», г. Москва, Россия). Анализы выполнялись ретроспективно, как правило, после выписки пациента из клиники.

Для хранения полученных данных использовали базу, сформированную в программе Microsoft Excel. Для обработки данных использовали статистическую программную платформу IBM SPSS Statistics (версия 20). Учитывая отличный от нормального характер распределения, данные представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала (P25-P75). Cравнение в группах проводили для количественных признаков с помощью U-критерия Манна — Уитни, для качественных — с помощью точного критерия Фишера. Уровень значимости р в расчётах был принят равным 0,05.

Результаты / Results

При оценке гена CYP2D6 полиморфизмы были выявлены у 22 (28,2 %) больных:

- полиморфизм G1846A (замена гуанина на аденин в позиции 1846) у 18 (23,1 %) больных;

- полиморфизм C100T (замена цитозина на тимин в позиции 100) у 4 (5,1 %) больных.

На основании наличия или отсутствия полиморфизмов обследованные больные ретроспективно были разделены на 2 группы:

- группа 1 (n=56) — пациенты без полиморфизма гена CYP2D6;

- группа 2 (n=22) — пациенты с полиморфизмами гена CYP2D6.

Между группами больных не было выявлено различий по гендерному составу, антропометрическим данным, физическому статусу больных, риске периоперационных кардиальных осложнений и продолжительности анестезии (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики пациентов в исследуемых группах

Table 1. Characteristics of patients in the study groups

|

Показатель |

Группа 1 |

Группа 2 |

p |

|

Мужчин/женщин, n |

37/19 |

15/7 |

0,65 |

|

Возраст, лет |

52 [ 49–61] |

51 [ 48–61] |

0,84 |

|

Рост, см |

165 (160; 170) |

172 [ 163; 178] |

0,82 |

|

Масса тела, кг |

75 [ 68–82] |

76 [ 70–84] |

0,91 |

|

Индекс массы тела, кг/м2 |

25,6 [ 23,9–26,63] |

25,9 [ 23,7–27,04] |

0,87 |

|

Функциональный класс по ASA |

2 [ 2–3] |

2 [ 2–3] |

0,86 |

|

Пересмотренный индекс кардиального риска, баллы |

2 [ 1–2] |

2 [ 1–2] |

0,76 |

|

Длительность анестезии, мин. |

160 [ 150–190] |

165 (140; 210) |

0,42 |

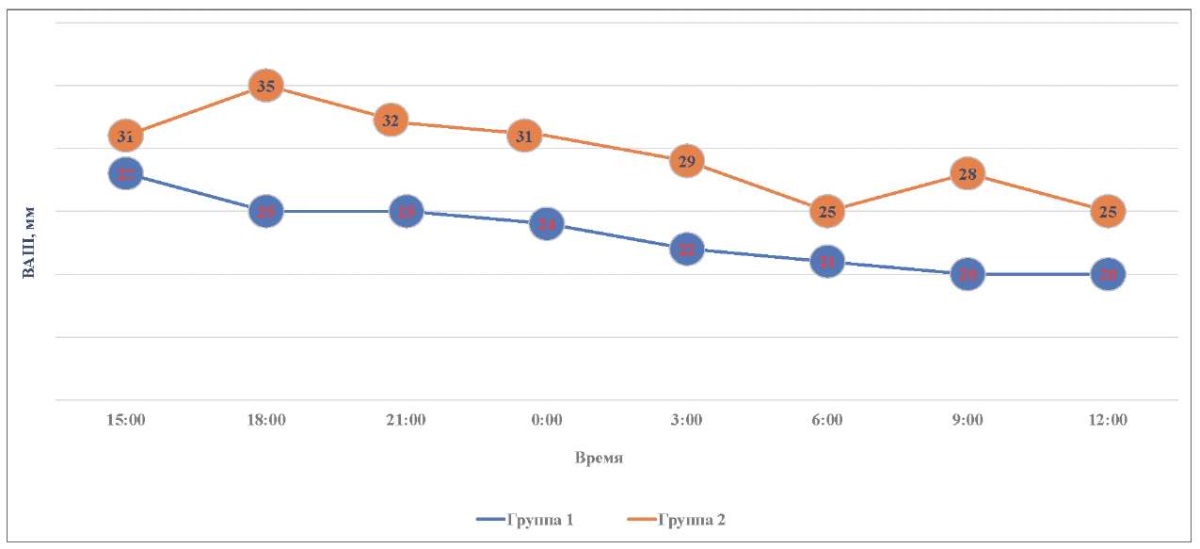

Интенсивность послеоперационной боли у всех пациентов была умеренной, в единичных случаях несколько превышая принятые критерии адекватности аналгезии (30 мм в покое и 40 мм при активизации пациента) [18][19]. Однако, при межгрупповом сравнении интенсивности боли в покое у пациентов с выявленными полиморфизмами гена CYP2D6 она была выше на протяжении первых послеоперационных суток (рис. 1). Значимые отличия отмечались в 18:00, 21:00 и 09:00.

Рис. 1. Динамика выраженности послеоперационной боли в покое (ВАШ, мм)

Figure 1. Dynamics of severity of postoperative pain at rest (VAS, mm)

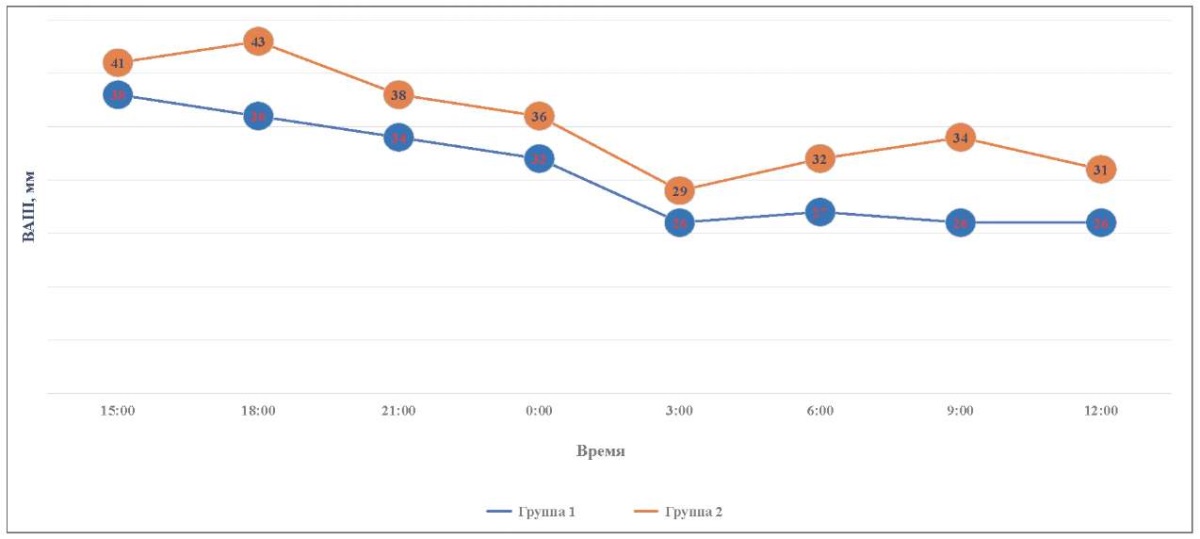

Схожая клиническая картина наблюдалась и при сравнении выраженности болевого синдрома при активизации пациентов (рис. 2). Однако различия достигали статистической значимости только на этапах 18:00 и 9:00 первых послеоперационных суток.

Рис. 2. Динамика выраженности послеоперационной боли при активизации пациентов (ВАШ, мм)

Figure 2. Dynamics of the severity of postoperative pain when patients are activated (VAS, mm)

Статистических межгрупповых различий по частоте побочных эффектов, связанных с применением трамадола, выявлено не было. При оценке уровня седации значение по шкале RASS варьировало от –2 до 0, фактов послеоперационной ажитации не наблюдалось. Послеоперационная тошнота (как наиболее частый побочный эффект применения данного наркотического анальгетика) в 1-й группе наблюдалась у 23 (41 %) больных, во 2-й группе — у 6 (27 %), рвота — у 8 (14 %) и 2 (9 %) соответственно, однако различия не достигли статистической значимости.

Основные характеристики ВСР в обследованных группах больных представлены в табл. 2. До операции показатели между группами статистически не отличались. После операции в группе 2 были зарегистрированы значимо более низкие значения моды и, соответственно, более высокие значения индекса напряжения. Данный факт, вероятно, объясняется повышенной активностью симпатической нервной системы на фоне более выраженного болевого синдрома у пациентов группы 2.

Таблица 2. Показатели вариабельности сердечного ритма в исследуемых группах

Table 2. Indicators of heart rate variability in the study groups

|

Показатели |

Группа 1 |

Группа 2 |

p |

|

18:00 (накануне операции) |

|||

|

Мода, мс |

735 [ 670–840] |

740 [ 640–850] |

0,35 |

|

Амплитуда Моды, % |

46 [ 37–57] |

47 [ 39–56] |

0,84 |

|

Вариационный размах, мс |

165 [ 135–190] |

173 [ 142–215] |

0,34 |

|

Индекс напряжения, усл. ед. |

173 [ 148–227] |

178 [ 151–238] |

0,81 |

|

18:00 (в день операции) |

|||

|

Мода, мс |

730 [ 640–760] |

630 [ 580–670] |

0,05 |

|

Амплитуда Моды, % |

46 [ 43–54] |

48 [ 44–59] |

0,13 |

|

Вариационный размах, мс |

208 [ 163–255] |

174 [ 124–190] |

0,06 |

|

Индекс напряжения, усл. ед. |

185 [ 134–276] |

263 [ 215–480] |

0,02 |

Частота встречаемости полиморфизмов гена CYP2D6 в нашем исследовании соответствует данным литературы [15]. У таких пациентов замедляется биотрансформация трамадола и существенно уменьшается концентрации активного метаболита О-десметилтрамадола в плазме. Данный препарат активно применяется как в России, так и за рубежом, однако влияние данных особенностей на качество послеоперационной анальгезии изучено слабо [16][20]. Настоящее исследование показывает, что генетические особенности больного оказывают влияние на качество послеоперационного обезболивания на основе трамадола, что может учитываться для составления персонифицированных схем послеоперационной анальгезии с более высокой эффективностью.

Заключение / Conclusion

Качество послеоперационной анальгезии на основе трамадола зависит от генетических особенностей пациента. Частота встречаемости полиморфизмов G1846A и С100T гена CYP2D6 у сосудистых пациентов на базе ЯОКБ составила 28,2 %. У таких больных отмечался более выраженный послеоперационный болевой синдром, большая активность симпатической нервной системы. Этот факт подчёркивает актуальность определения данных полиморфизмов для составления эффективной персонифицированной схемы послеоперационного обезболивания. Такой подход потенциально может способствовать и снижению частоты кардиальных осложнений у пациентов высокого риска, однако этот вопрос требует дополнительного изучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Участие авторов

Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией. Соколов Д. А. — ответственность за целостность всех частей статьи, написание текста, статистические расчеты; Ганерт А. Н. — проведение анестезий, послеоперационное ведение пациентов, редактирование, сбор и обработка материала; Тимошенко А. Л. — редактирование текста; Любошевский П. А. — концепция и дизайн исследования, редактирование.

Финансирование

Работа выполнялась без спонсорской поддержки.

ADDITIONAL INFORMATION

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interest.

Authors’ participation

All the authors made a significant contribution to the preparation of the work, read and approved the final version of the article before publication. Sokolov D. A. — responsibility for the integrity of all parts of the article, description of the text, statistical calculations; Ganert A. N. — conducting anesthesia, postoperative patient management, editing, collecting and processing material; Timoshenko A. L. — text editing; Lyuboshevskiy P. A. — conceptual and design research, editing.

Financing

The work was carried out without sponsorship.

Список литературы

1. Ключевский В.В., Комаров А.С., Соколов Д.А., Любошевский П.А., Ганерт А.Н. Высокочувствительный тропонин в диагностике повреждения миокарда у больных гипертонической болезнью при травме бедра. Политравма. 2021;(1):67-73. https://doi.org/10.24411/1819-1495-2020-10008

2. Комаров А.С., Соколов Д.А., Любошевский П.А., Ганерт А.Н. Миокардиальное повреждение у пациентов с гипертонической болезнью при остеосинтезе бедра и спинальной анестезии. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2022;16(1):79–86. https://doi.org/10.17816/1993-6508-2022-16-1-79-86

3. Соколов Д.А., Козлов И.А. Информативность расчетных гематологических индексов в оценке кардиального риска при онкологических операциях. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2022;19(5):6-13. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2022-19-5-6-13

4. Соколов Д.А., Козлов И.А. Информативность различных предикторов периоперационных сердечно-сосудистых осложнений в некардиальной хирургии. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2023;20(2):6-16. https://doi.org/10.24884/2078-5658-2022-20-2-6-16

5. Козлов И.А., Соколов Д.А. Оценка биомаркера напряжения миокарда NT-proBNP в реальной клинической практике. Общая реаниматология. 2023;19(1):4-12. https://doi.org/10.15360/1813-9779-2023-1-2272

6. Козлов И.А., Соколов Д.А., Любошевский П.А. Эффективность сукцинатной кардиопротекции при операциях на сосудах у больных высокого кардиального риска. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2024;21(1):6-16. https://doi.org/10.24884/2078-5658-2024-21-1-6-16

7. Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, Hall TS, Abdelhamid M, Barbato E, De Hert S, de Laval I, Geisler T, Hinterbuchner L, Ibanez B, Lenarczyk R, Mansmann UR, McGreavy P, Mueller C, Muneretto C, Niessner A, Potpara TS, Ristić A, Sade LE, ESC Scientific Document Group (2022). 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. European heart journal. 43(39):3826–3924. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270

8. Ломиворотов В.В., Ломиворотов В.Н. Периоперационное повреждение и инфаркт миокарда. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2019;16(2):51-56. https://doi.org/10.21292/2078-5658-2019-16-2-51-56

9. Gerbershagen HJ, Aduckathil S, van Wijck AJM, et al. Pain intensity on the first day after surgery: a prospective cohort study comparing 179 surgical procedures. Anesthesiology. 2013; 118(4): 934–944. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31828866b3

10. Nielsen CS, Staud R, Price DD. Individual differences in pain sensitivity: measurement, causation, and consequences. J Pain. 2009; 10: 231–237. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2008.09.010

11. Потапов А.Л., Бояркина А.В. Полиморфизм генов мю1-опиоидного рецептора и катехол-о-метилтрансферазы влияет на предоперационное психологическое состояние пациентов и эффективность послеоперационной анальгезии наркотическими анальгетиками. Анестезиология и реаниматология. 2015;(3):48–51.

12. Женило В.М., Махарин О.А. Влияние полиморфизма гена OPRM1 118A/G на перцепцию боли и фармакодинамику наркотических анальгетиков. Общая реаниматология. 2014;(1):66–75. https:// doi.org/10.15360/1813-9779-2014-1-58-67

13. Сычев Д.А., Муслимова О.В., Гаврисюк Е.В. Фармакогенетические технологии персонализированной медицины: оптимизация применения лекарственных средств. Terra Medica. 2011;(1): 4–9.

14. Хохлов А.Л, Лилеева А.Г., Рыбачкова Ю.В. Значение определения полиморфизмов генов, отвечающих за активность ангиотензинпревращающего фермента у больных с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью для оптимизации стандартов лечения больных артериальной гипертензией. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2012;(4):41–44.

15. Leppert W. CYP2D6 in the metabolism of opioids for mild to moderate pain. Pharmacology. 2011;(87):274–285. https://doi.org/10.1159/000326085

16. McGraw J., Waller D. Cytochrome P450 variations in different ethnic populations. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2012;8(3):371–82. https://doi.org/10.1517/17425255.2012.657626

17. Соколов Д.А., Любошеский П.А., Ганерт А.Н. Влияние полиморфизмов гена цитохрома Р450 на основной и побочные эффекты трамадола. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2017;11(4):240–246. https://doi.org/10.18821/1993-6508-2017-11-4-240-246.

18. Muradian A.A., Sychev D.A., Blagovestnov D.A., et al. The effect of CYP2D6 and CYP2C9 gene polymorphisms on the efficacy and safety of the combination of tramadol and ketorolac used for postoperative pain management in patients after video laparoscopic cholecystectomy. Drug Metab Pers Ther. 2021;37(1): 27-34. https://doi.org/10.1515/dmpt-2021-0112

19. Овечкин А.М. Послеоперационная боль: состояние проблемы и современные тенденции послеоперационного обезболивания. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2015;9(2):29–39.

20. Yiannakopoulou E. Pharmacogenomics and Opioid Analgesics: Clinical Implications. Int J Genomics. 2015; (2015):368979. https://doi.org/10.1155/2015/368979

Об авторах

Д. А. СоколовРоссия

Соколов Дмитрий Александрович — к. м. н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии; врач анестезиолог-реаниматолог

Ярославль

А. Н. Ганерт

Россия

Ганерт Андрей Николаевич — к. м. н., доцент, кафедра анестезиологии и реаниматологии; врач анестезиолог-реаниматолог

Ярославль

А. Л. Тимошенко

Россия

Тимошенко Андрей Леонидович — д. м. н., профессор, кафедра анестезиологии и реаниматологии; зав. отделением анестезиологии

Ярославль

П. А. Любошевский

Россия

Любошевский Павел Александрович — д. м. н., доцент, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии; руководитель дистанционного консультационного центра

Ярославль

Рецензия

Для цитирования:

Соколов Д.А., Ганерт А.Н., Тимошенко А.Л., Любошевский П.А. Полиморфизмы гена CYP2D6 и качество послеоперационной анальгезии трамадолом после сосудистых операций. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2024;2(1):53-60. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0042. EDN: EJZRFN

For citation:

Sokolov D.A., Ganert A.N., Tymoshenko A.L., Lyuboshevskiy P.A. CYP2D6 gene polymorphisms and the quality of postoperative analgesia with tramadol after vascular surgery. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2024;2(1):53-60. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0042. EDN: EJZRFN

JATS XML

.png)