Перейти к:

Общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0019

Аннотация

Цель исследования: разработать общую концепцию пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Материалы и методы. Проведено обследование 60 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения I-III функционального класса (ФК) согласно стандарта с применением общеклинических методов верификации диагноза (ЭКГ, эходопплеркардиография, коронароангиография, липидный профиль, общий анализ крови, коагулограмма, почечный, печёночный комплекс), а также с углубленным исследованием состояния стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем функциональной системы адаптации больных: определение уровня личностной тревожности методом анкетирования, исследование концентрации кортизола, инсулина, цАМФ и цГМФ в сыворотке крови; уровней эндотелиальной и индуцибельной синтаз окиси азота в лизате эритроцитов методом иммуноферментного анализа; концентрации АТФ и АДФ в сыворотке крови и эритроцитах, 2,3-ДФГ в эритроцитах спектрофотометрическими методами. Определяли индивидуальную реактивность митохондрий лейкоцитов крови пациентов под действием препаратов метаболического ряда (триметазидина, мельдония, цитофлавина) в пробах in vitro методом конфокальной микроскопии по разработанной и запатентованной нами методике (окрашивали митохондрии пиреном). Полученные данные обрабатывали статистически. Результаты. Обнаружили два варианта реагирования митохондрий лейкоцитов пациентов с ИБС на введение метаболических корректоров in vitro — в виде их активации либо угнетения, в зависимости от ряда параметров исходного состояния пациентов, что послужило основой для разработки общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС. Согласно указанной концепции, индивидуальная реактивность организма пациента с ИБС на введение препарата метаболического ряда зависит от исходного состояния функциональной системы адаптации, которое можно определить по показателям активности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем (соотношение кортизол/инсулин, цАМФ/цГМФ сыворотки крови, eNOS, iNOS лизата эритроцитов) и по степени сохранности структуры и функции эффекторных органов. Препараты, стимулирующие энергетический обмен в клетках, целесообразно назначать только при наличии исходного гипоэргоза, сниженной активности митохондрий, в фазу активации либо резистентности общего адаптационного синдрома при сохранении резервов к энергетической адаптации, короткими курсами. Заключение. Разработана общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС, согласно которой метаболические корректоры следует назначать короткими курсами при условии сохранения индивидуальных резервов к энергетической адаптации у пациентов с исходным гипоэргозом митохондрий в фазу активации или резистентности общего адаптационного синдрома.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хохлов А.Л., Ромащенко О.В., Румбешт В.В., Алфёров П.К., Грищенко Н.Д., Горбач Т.В., Кукес В.Г. Общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2023;1(3):1-14. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0019

For citation:

Khokhlov A.L., Romashchenko O.V., Rumbesht V.V., Alferov P.K., Grishchenko N.D., Gorbach T.V., Kukes V.G. The general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary heart disease. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2023;1(3):1-14. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0019

Актуальность

Кардиоцитопротекторам традиционно отводится второстепенная роль в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца [1][2]. В последних клинических рекомендациях Европейского и Всероссийского обществ кардиологов по лечению пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) триметазидин относится ко IIa классу рекомендаций, т. е. имеющиеся данные свидетельствуют преимущественно о пользе и эффективности лечебного воздействия [2]. Препараты «философского», «непонятного», «неоднозначного» типа действия за рубежом применяются исключительно редко (менее, чем у 1% больных), поскольку в крупномасштабных исследованиях они не показали своего влияния на прогноз больных. В нашей стране и в других странах постсоветского пространства, напротив, данная группа лекарственных средств не оставляет равнодушными ни пациентов, ни врачей, поскольку в реальной клинической практике нередко показывают свою эффективность и безопасность [3-5]. С нашей точки зрения, отсутствие популяционного эффекта у кардиоцитопротекторов объясняется необходимостью пациентоориентированного подхода к применению данной группы лекарственных средств, с учётом особенностей исходного соматического состояния пациента [6-9].

Экс-президент Европейского общества кардиологов Роберто Феррари предложил «бриллиантовый подход» к выбору лекарственных препаратов при лечении пациентов со стабильной стенокардией напряжения [10]. Смысл бриллиантового подхода заключается в необходимости учёта целого ряда индивидуальных особенностей пациента при выборе лекарственных препаратов: характер основного и сопутствующих заболеваний, наиболее вероятный механизм развития коронарной недостаточности и другие факторы, что может иметь для конкретного пациента гораздо большее значение, нежели класс рекомендаций и уровень доказательства действия лекарства [10].

Известные факторы персонализации фармакотерапии, по сути, отражают состояние адаптационных механизмов пациентов, и потому в основу индивидуализации лечения, прежде всего, следует положить изучение функциональной системы адаптации [11].

Важную роль в изучении процессов адаптации сыграли научные исследования, выполненные Меерсоном Ф.З., Архипенко Ю.В., Белкиной Л.М., Голубевой Л.Ю., Капелько В.И., Ларионовым Н.П., Малышевым В.В., Малышевым И.Ю., Манухиной Е.Б., Марковской Г.И., Новиковой Н.А., Павловой В.И., Пшенниковой М.Г., Радзиевским С.А., Рожицкой И.И., Салтыковой В.А., Явич М.П., Малой Л.Т., Крыжановской И.И., Никоновым В.В., Фролькисом В.В., Коркушко О.В., Маликовым Н.В., Паниным Л.Е., Кокун О.М., Радченко О.М., Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А., Виноградовым В.В., Фурдуй Ф.И., Хайдарлиу С.Х., Swynghedauw В. и др. [11-27].

Система адаптации — это функциональная система, обеспечивающая приспособление организма к изменениям внешней и внутренней среды.

Систему адаптации можно представить в виде многоуровневой системы регуляции физиологических и метаболических функций в организме (см. рис. 1) [20].

Рис. 1. Система адаптации (адапт. по Панину Л.Е. [20])

В сохранении единства организма и его гомеостаза определяющую роль играет нервная (центральная, вегетативная) и эндокринная системы. Вегетативной нервной системе, в первую очередь её симпатической части, отводится роль главного фактора в срочной мобилизации защитных сил организма для восстановления нарушенного равновесия [17].

Значение эндокринной системы и гормональных влияний заключается в формировании приспособительных реакций в ответ на различные изменения внутренней среды. При этом гормональные влияния обеспечивают долгосрочные реакции и рассчитаны на длительное время. Второй иерархический уровень системы адаптации представлен блоком морфофункциональных и гомеостатических систем (рис. 1). Примером морфофункциональных систем являются сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная, иммунная системы и некоторые другие. Гомеостатические системы поддерживают постоянство внутренней среды, определённых жизненно важных её параметров, таких как рН, температура, давление, концентрация солей, энергетический потенциал и многие другие.

В специализированных высокодифференцированных клетках организма совершаются различные виды физиологической работы. В этом смысле клетка — это тоже морфофункциональная система [20].

Третий блок системы адаптации — метаболический (см. рис. 1). В результате множества преобразований и регуляторных влияний на клетку, внутри неё происходит изменение метаболизма с целью наиболее экономного извлечения энергии в сложившейся ситуации. Энергетическое обеспечение адаптационных реакций — это очень сложный биохимический процесс, характеризующийся определённой фазовостью: на первом этапе развития адаптационных изменений энергетический потенциал биосистемы восстанавливается за счёт свободной энергии углеводов, на конечном этапе — за счёт свободной энергии жиров. Между этими двумя состояниями существует фазовый переход, в процессе которого энергетический обмен биосистемы окончательно переключается с «углеводного» типа на «жировой» [20].

Внутриклеточными регуляторами энергетического гомеостаза являются фосфатный потенциал, степень восстановленности пиридиновых нуклеотидов, соотношение циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и др. Циклические нуклеотиды, как известно, являются вторичными мессенджерами и опосредуют гормональные влияния на клетку [25].

Гормональная регуляция энергетического обмена подробно представлена в монографии Панина Л.Е. [20], гормональная регуляция адаптационных реакций — в монографии Виноградова В.В. [12].

В зависимости от фаз общего адаптационного синдрома, который реализуется в процессе прогрессирования заболевания, изменяется энергетический обмен в клетках. Хазанов В.А. предложил, независимо от специфики патологии, выделять фазные состояния системы энергопродукции, соответствующие фазам тревоги, резистентности и истощения общего адаптационного синдрома [28], этой позиции придерживаются и другие авторы [29]. Резервы к энергетической адаптации строго индивидуальны, что объясняет разную приверженность к препаратам, влияющим на энергетический обмен, и обосновывает необходимость разработки пациентоориентиированного подхода к использованию препаратов с цитопротекторной активностью, чему и посвящено настоящее исследование.

Цель исследования

Целью настоящего исследования явилась разработка общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы исследования

Для достижения цели нами были обследованы 60 пациентов с ИБС: стабильной стенокардией напряжения I-III ФК, которые находились на лечении в отделении кардиологии №1 Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Пациенты были комплексно обследованы согласно стандарта с применением общеклинических методов верификации диагноза — ЭКГ, эходопплеркардиография, коронароангиография, липидный профиль, общий анализ крови, коагулограмма, почечный, печёночный комплекс и др. Кроме того, проводили оценку психологического профиля личности методом анкетирования по показателям личностной и ситуативной тревожности (Спилбергера Ч.Д., Ханина Ю.Л.); оценивали состояние гуморальных стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем путём исследования концентрации кортизола, инсулина, цАМФ и цГМФ в сыворотке крови; уровней эндотелиальной и индуцибельной синтаз окиси азота в лизате эритроцитов методом иммуноферментного анализа на аппарате BioRad с помощью наборов реактивов фирмы «Биохиммак». Оценивали метаболический профиль пациентов по концентрации АТФ и АДФ в сыворотке крови и эритроцитах, 2,3-ДФГ в эритроцитах спектрофотометрическими методами.

Для определения индивидуальной реактивности митохондрий пациентов под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro проводили анализ 60 образцов крови обследованных нами больных с ИБС по разработанной и запатентованной нами методике [30], общая схема которой заключается в следующем:

- лейкоциты крови отбирали в асептических условиях, смешивали с питательной средой RPMI-1640 с глутамином (НПП «ПанЭко», Россия), помещали в лунки для исследования под микроскопом;

- в лунки помещали различные лекарственные препараты в терапевтических концентрациях — триметазидин, мельдоний, цитофлавин, оставляя контрольные лунки без добавления лекарств;

- пробы инкубировали в течение 3-х часов в СО2 инкубаторе с 5%-ым содержанием СО2 при температуре 37°С;

- препараты окрашивали флуоресцентным красителем пиреном в темноте в течение 30 минут, который при длине волны 460 нм позволяет оценить структурно-функциональное состояние мембран энергетической системы клетки;

- результаты оценивали при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа Nikon Eclipse Ti (Япония). Сканирование осуществляли при длине волны 460 нм. Для визуализации изображения использовали специализированную программу Nikon С1. Анализировали 3000 клеток.

Полученные данные предварительно были разделены на количественные, порядковые и качественные показатели. В дальнейшем, в зависимости от вида показателей применялись следующие статистические методы, принимая во внимание статистическую значимость их результатов. Результаты считали статистически значимыми при р<0,05.

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Для показателей, имеющих распределение близкое к нормальному, в дальнейшем осуществляли расчёт среднего арифметического значения, стандартного (среднеквадратического) отклонения и ошибки среднего, как отношения стандартного отклонения к квадратному корню из количества анализируемых значений. Эти результаты по тексту представляются в форме «среднее ± ошибка среднего».

Для количественных показателей, имеющих распределение отличное от нормального, а также для порядковых показателей рассчитывали среднее значение, медиану, 25 и 75% квартили. Эти результаты по тексту представляются в форме «среднее / медиана (25% квартиль; 75% квартиль)».

Различие между двумя группами независимых наблюдений по количественному показателю, имеющему распределение близкое к нормальному, оценивали по t-критерию Стьюдента.

Характер взаимосвязей между факторами оценивали методом регрессионного анализа и трёхмерного плоттинга.

При проведении расчётов использовали программы Microsoft Excel 2016 и SPSS for Windows 11.0 [31][32].

Результаты и их обсуждение

Обнаружили два варианта реагирования митохондрий лейкоцитов пациентов с ИБС на введение метаболических корректоров — в виде их активации либо угнетения. У одного и того же пациента наблюдалась различная реакция митохондрий на введение разных лекарственных препаратов метаболического ряда.

Проводили сравнительный анализ между группами пациентов, у которых введение метаболического корректора вызывало активацию или угнетение функциональной активности митохондрий. Критерием разделения больных на группы явился показатель прироста флюоресценции митохондрий после введения препаратов (краситель — пирен): для триметазидина (табл. 1 и 2), мельдония (табл. 3 и 4) и цитофлавина (табл. 5 и 6). При значении показателя прироста флюоресценции митохондрий после введения препарата >0 делали вывод об активации митохондрий, а при значении прироста флюоресценции <0 делали вывод об угнетении митохондрий под влиянием лекарственного препарата. Получили следующие результаты:

Таблица 1. Влияние триметазидина на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=29 | Угнетает митохондрии, n=31 |

Микроальбуминурия, г/л | 0,015±0,006*** | 0,175±0,015*** |

АСТ, МЕ | 23,38±1,42* | 29,78±1,54* |

Калий крови, ммоль/л | 4,31±0,11* | 4,73±0,14* |

Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм | 21,09±1,84** | 14,50±1,22** |

Соотношение кортизол/инсулин сыворотки крови | 0,27±0,07* | 0,96±0,23* |

Соотношение цАМФ/цГМФ сыворотки крови | 2,25±2,25 | 12,89±5,21 |

Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл | 1481,01±524,65 | 393,14±107,67 |

АДФ эритроцитов, мкмоль/л | 315,29±4,96* | 300,55±4,06* |

2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл | 6,08±0,13** | 6,64±0,13** |

Примечание. Достоверность различий оценивали

по t-критерию Стьюдента *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.

Таблица 2. Влияние триметазидина на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=29 | Угнетает митохондрии, n=31 |

Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед. | 267,99/249,20 (181,10; 338,90)*** | 463,56/437,00 (367,25; 517,65)*** |

Примечания:

Числитель — среднее арифметическое,

знаменатель — медиана, 25% и 75% квартиль.

Достоверность различий оценивали

по U-критерию Манна-Уитни *p<0,05; ***p<0,001.

Обнаружили следующие условия активации митохондрий под влиянием триметазидина: нормальная функция печени и почек, средний уровень калия в крови, нормальный вольтаж на ЭКГ, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ), небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Введение триметазидина влечёт за собой угнетение митохондрий при условии: нарушения функции печени и почек, тенденции к повышению уровня калия в крови, наличия признаков миокардиодистрофии на ЭКГ, высоких показателей соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкого уровня эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокой активности митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженной тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.

Таблица 3. Влияние мельдония на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=28 | Угнетает митохондрии, n=32 |

Микроальбуминурия, г/л | 0,015±0,006*** | 0,175±0,015*** |

Креатинин крови, ммоль/л | 85,48±3,06 | 95,29±4,34 |

АСТ, МЕ | 23,60±1,22** | 31,00±1,21** |

Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм | 19,42±1,51 | 15,40±1,69 |

КАГ: ПМЖА, уровень стенозирования, % | 35,83±9,49* | 70,00±9,89* |

Кортизол/инсулин сыворотки крови | 0,37±0,11 | 0,99±0,23 |

цАМФ/цГМФ сыворотки крови | 3,11±1,56 | 14,91±6,20 |

Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл | 1876,92±726,56 | 440,01±94,59 |

АДФ эритроцитов, мкмоль/л | 312,83±4,95 | 302,25±4,44 |

2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл | 6,17±0,14* | 6,55±0,11* |

Примечание. Достоверность различий оценивали

по t-критерию Стьюдента *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.

Таблица 4. Влияние мельдония на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=28 | Угнетает митохондрии, n=32 |

Стадия ХСН | 1,52/2,00 (1,00; 2,00) | 1,11/1,50 (0,00; 2,00) |

ФК ХСН по NYHA | 2,12/3,00 (1,50; 3,00)** | 1,32/2,00 (0,00; 2,00)** |

Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед. | 286,32/268,85 (180,25; 379,93)*** | 441,16/435,55 (333,13; 517,18)*** |

Примечания.

Числитель — среднее арифметическое;

знаменатель — медиана; 25% и 75% квартиль.

Достоверность различий оценивали

по U-критерию Манна-Уитни *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.

Обнаружили следующие условия активации митохондрий под действием мельдония: наличие прогрессирующей хронической сердечной недостаточности, нормальная функция печени и почек, нормальный вольтаж на ЭКГ (отсутствие миокардиодистрофии), небольшая степень стеноза коронарных артерий, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ), небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Мельдоний способен угнетать митохондрии в тестах in vitro при наличии следующих условий: начальные стадии ХСН, тенденция к нарушению функции печени и почек, тенденция к развитию миокардиодистрофии по данным ЭКГ, существенная степень стеноза коронарных артерий, признаки миокардиодистрофии на ЭКГ, высокие показатели соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокая активность митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженная тканевая гипоксия по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.

Таблица 5. Влияние цитофлавина на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=20 | Угнетает митохондрии, n=40 |

Суммарный вольтаж зубца R в стандартных отведениях, мм | 22,75±2,79** | 14,71±1,16 |

Кортизол/инсулин сыворотки крови | 0,25±0,09* | 0,96±0,23* |

цАМФ/цГМФ сыворотки крови | 2,25±2,25 | 12,89±5,21 |

Уровень eNOS в лизате эритроцитов, пг/мл | 1959,17±773,66 | 395,72±90,55 |

АДФ эритроцитов, мкмоль/л | 315,77±6,24* | 300,39±3,78* |

2,3ДФГ эритроцитов, мкмоль/мл | 6,16±0,15* | 6,61±0,12* |

Примечание. Достоверность различий оценивали

по t-критерию Стьюдента *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.

Таблица 6. Влияние цитофлавина на митохондрии человека

Показатель | Активирует митохондрии, n=20 | Угнетает митохондрии, n=40 |

ЭКГ: наличие признаков гипертрофии ЛЖ, баллы | 0,32/0,00 (0,00; 0,63) | 0,57/0,00 (0,00; 1,00) |

Флюоресценция митохондрий, окраска пиреном, усл. ед. | 242,15/234,60 (177,70; 319,60)*** | 430,32/413,80 (330,95; 474,35)*** |

Примечания.

Числитель — среднее арифметическое,

знаменатель — медиана, 25% и 75% квартиль.

Достоверность различий оценивали

по U-критерию Манна-Уитни *p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001.

Условиями активации митохондрий под влиянием цитофлавина в тестах in vitro явились: нормальный вольтаж на ЭКГ, низкие значения соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, высокий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно низкая активность митохондрий, наличие признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ) и небольшая степень тканевой гипоксии по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе. Условиями угнетения митохондрий под влиянием цитофлавина явились: признаки миокардиодистрофии по данным ЭКГ, высокие показатели соотношений кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови, низкий уровень эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов, исходно высокая активность митохондрий с отсутствием признаков гипоэргоза и выраженная тканевая гипоксия по значению 2,3ДФГ эритроцитов в исходном статусе.

Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии некой общности в характере реагирования митохондрий на введение метаболических корректоров in vitro в зависимости от ряда параметров исходного состояния пациентов. Последнее послужило основой разработки общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС. Данная концепция базируется на понятиях функционирования системы адаптации и общего адаптационного синдрома, подробно описанных во вступлении к данной статье.

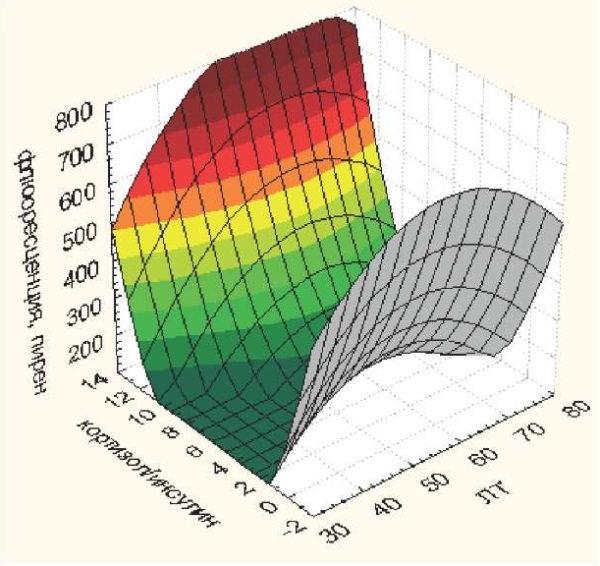

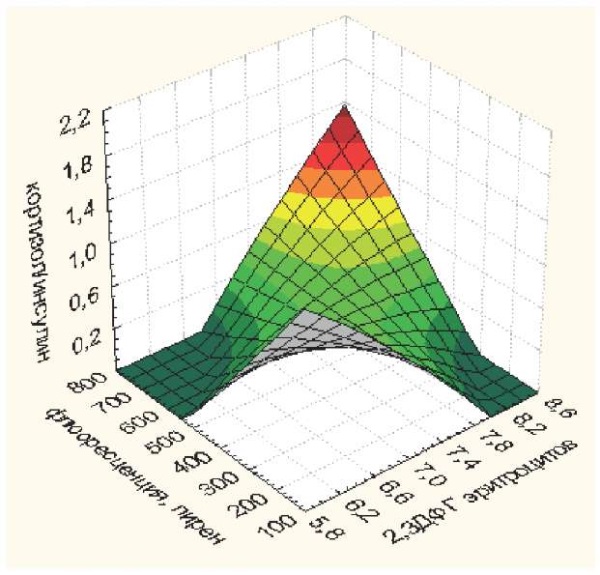

В нашей работе были изучены различные звенья многоуровневой системы адаптации и обнаружен нелинейный волнообразный характер их взаимосвязей. Так, показатель напряжённости центральной нервной системы — личностная тревожность — взаимосвязан с показателями эндокринной регуляции — кортизол/инсулин сыворотки крови и активности митохондрий — величина флюоресценции (окраска пиреном) (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь между показателями

личностной тревожности,

соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови

и величиной флюоресценции митохондрий

Характер взаимосвязей описывается полиномиальным графиком 6 степени. Между величиной личностной тревожности и соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови уравнение регрессии имеет следующий вид: y = -0,0139x6 + 0,0692x5 + 1,0865x4 - 9,0391x3 + 21,93x2 - 21,632x + 53,793, R² = 0,1862; между личностной тревожностью и величиной флюоресценции митохондрий y = -1E-05x6 + 0,0027x5 - 0,3098x4 + 17,944x3 - 553,07x2 + 8444,7x - 47809, R² = 0,1776; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624.

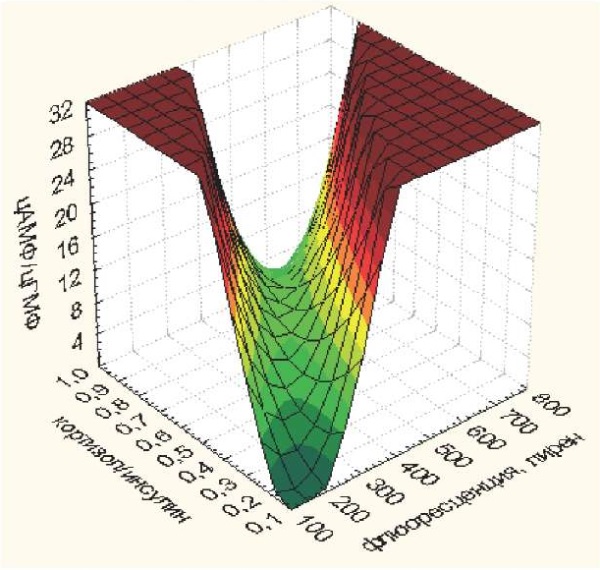

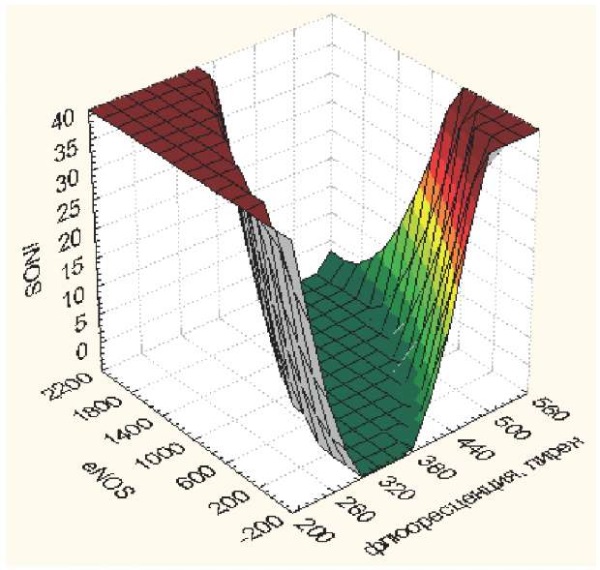

Между показателем эндокринной регуляции — соотношением кортизол/инсулин сыворотки крови — существуют нелинейные связи с показателями активности митохондрий и соотношением внутриклеточных мессенджеров цАМФ/цГМФ (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что высокие значения соотношения кортизол/инсулин ассоциируются с высокими показателями соотношения цАМФ/цГМФ и высокой активностью митохондрий. И, наоборот, низкие значения кортизол/инсулин соответствуют низким значениям цАМФ/цГМФ и сниженной активности митохондрий. Взаимосвязи описываются полиномиальными графиками 6 степени и имеют следующий вид: между показателями кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ сыворотки крови y = 1E-08x6 - 2E-05x5 + 0,0012x4 - 0,032x3 + 0,3496x2 - 1,2096x + 1,4836, R² = 0,293; между показателем цАМФ/цГМФ сыворотки крови и величиной флюоресценции митохондрий y = 1E-13x6 - 1E-10x5 - 2E-08x4 + 7E-05x3 - 0,0335x2 + 5,7536x - 311,64, R² = 0,3234; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624.

Рис. 3. Взаимосвязь между соотношением

кортизол/инсулин сыворотки крови,

цАМФ/цГМФ сыворотки крови

и величиной флюоресценции митохондрий

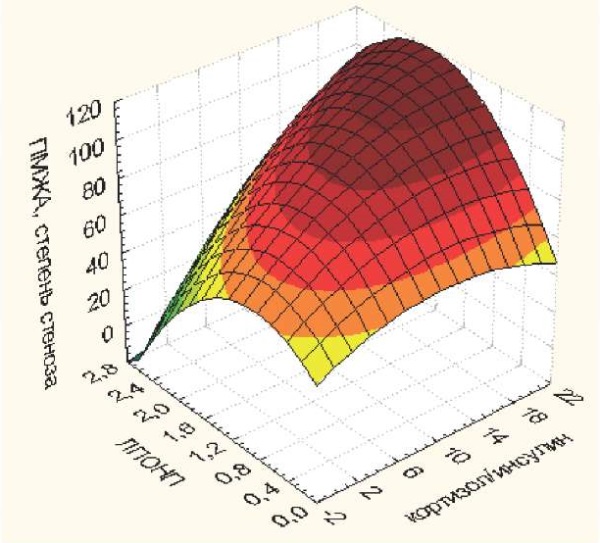

Состояние эндокринной регуляции функций имеет своё отражение на показателях поражения органов-мишеней у пациентов с ИБС (см. рис. 4).

Так, высокие значения соотношения кортизол/инсулин соответствуют высоким уровням липопротеидов очень низкой плотности в крови и максимальным значениям степени стеноза правой межжелудочковой артерии. Характер взаимосвязей нелинейный, между соотношением кортизол/инсулин и степенью стеноза ПМЖА уравнение регрессии имеет вид y = 0,7192x6 - 10,859x5 + 59,204x4 - 147,16x3 + 186,72x2 - 124,68x + 90,57, R² = 0,1478.

Рис. 4. Взаимосвязь между показателями соотношения

кортизол/инсулин сыворотки крови, уровнем ЛПОНП

и степенью стеноза ПМЖА

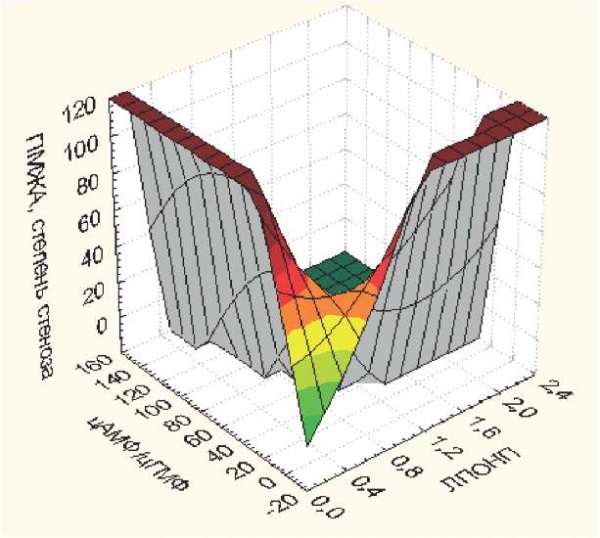

Соотношение внутриклеточных мессенджеров цАМФ/цГМФ имеет достоверную взаимосвязь с показателями поражения органов-мишеней у пациентов с ИБС (см. рис. 5).

Высокая степень стеноза правой межжелудочковой коронарной артерии (которая, по нашим данным раньше всего и чаще всего поражается у пациентов со стабильной стенокардией напряжения) ассоциируется с высокими значениями соотношения цАМФ/цГМФ сыворотки крови и с высоким уровнем атерогенных липопротеидов очень низкой плотности. И, напротив, низкие значения цАМФ/цГМФ и ЛПОНП ассоциируются с отсутствием стеноза ПМЖА.

Рис. 5. Взаимосвязь между показателями

соотношения цАМФ/цГМФ сыворотки крови,

уровнем ЛПОНП и степенью стеноза ПМЖА

Между показателями эндокринной регуляции функций, степенью тканевой гипоксии и активностью митохондрий существуют достоверные нелинейные взаимосвязи, что показано на рис. 6.

Рис. 6. Взаимосвязь между показателями

соотношения кортизол/инсулин сыворотки крови,

содержанием 2,3ДФГ в эритроцитах

и величиной флюоресценции митохондрий

Высокие значения соотношения кортизол/инсулин сыворотки крови ассоциируются с высоким уровнем флюоресценции митохондрий и с высоким содержанием 2,3ДФГ в эритроцитах, что отражает состояние переактивации митохондрий при высокой степени тканевой гипоксии и преобладающей активности стресс-реализующих систем. Второй пик соотношения кортизол/инсулин приходится на средние значения флюоресценции митохондрий и низкие — 2,3ДФГ, т. е. сбалансированное состояние стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем ассоциируется со средней активностью митохондрий и низкой степенью тканевой гипоксии. Взаимосвязи описываются следующими уравнениями регрессии: между показателями соотношения кортизол/инсулин и 2,3ДФГ эритроцитов y = 10,876x6 - 466,86x5 + 8332,1x4 - 79137x3 + 421870x2 - 1E+06x + 1E+06, R² = 0,4983; между соотношением кортизол/инсулин и величиной флюоресценции митохондрий y = 10,433x6 - 238,72x5 + 1744,3x4 - 5011,5x3 + 5858x2 - 2461,8x + 649,78, R² = 0,4624; между флюоресценцией митохондрий и 2,3ДФГ эритроцитов y = -1E-14x6 + 3E-11x5 - 3E-08x4 + 1E-05x3 - 0,0035x2 + 0,4379x - 14,751, R² = 0,2602.

Функциональное состояние стресс-лимитирующей системы оксида азота отражается на функциональной активности митохондрий (см. рис. 7).

Рис. 7. Взаимосвязь между показателями

концентраций индуцибельной синтазы окиси азота,

эндотелиальной синтазы окиси азота в лизате эритроцитов

и величиной флюоресценции митохондрий

Наиболее высокое напряжение стресс-лимитирующей системы оксида азота в виде высоких концентраций эндотелиальной синтазы NO обеспечивает эффективное активное функционирование митохондрий. Снижение концентрации эндотелиальной синтазы NO и повышение концентрации индуцибельной синтазы NO сопровождается нарушением функции митохондрий либо в сторону снижения их активности, либо в сторону их избыточной активации. Характер взаимосвязей нелинейный периодический, описывается полиномом 6 степени: между iNOS и eNOS уравнение регрессии y = 4E-16x6 - 3E-12x5 + 6E-09x4 - 6E-06x3 + 0,0026x2 - 0,2811x + 9,4157, R² = 0,8869; между eNOS и величиной флюоресценции митохондрий y = 1E-11x6 - 3E-08x5 + 3E-05x4 - 0,0146x3 + 3,2412x2 - 300,74x + 7576, R2 = 0,1016; между iNOS и флюоресценцией митохондрий y = 3E-11x6 - 8E-08x5 + 9E-05x4 - 0,0477x3 + 14,495x2 - 2303,7x + 149493, R² = 0,787. Степень достоверности взаимосвязей очень высокая, о чём свидетельствуют приведенные коэффициенты детерминации.

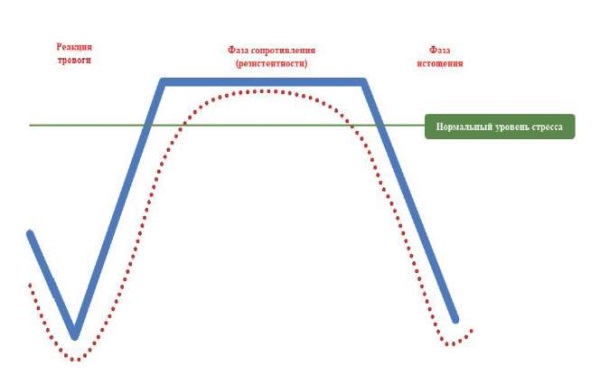

Волнообразный характер функционирования системы адаптации свидетельствует о протекании общего адаптационного синдрома в соответствии с фазами активации (тревоги), резистентности и истощения, описанных Селье Г. (см. рис. 8) [33].

Рис. 8. Стадии общего адаптационного синдрома (по Селье Г.) [33]

Если аппроксимировать известную схему Селье Г., изображённую на рис. 8, то получится волнистая линия (обозначенная пунктиром), характерная для описания взаимосвязей между различными звеньями функциональной системы адаптации, обнаруженная в нашем исследовании (см. рис. 2-7).

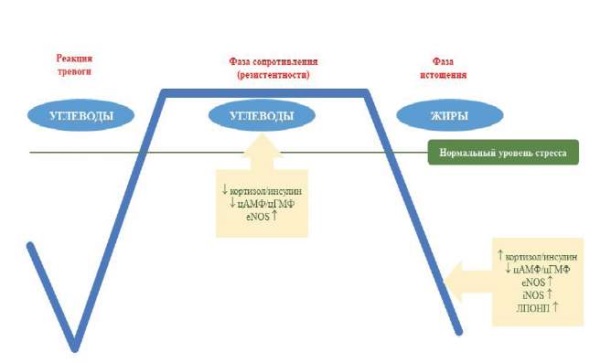

Описанные механизмы регуляции энергетического обмена можно схематично изобразить на фоне классической схемы общего адаптационного синдрома Селье Г., обозначив изученные нами параметры стресс-системы (рис. 9).

Рис. 9. Стадии общего адаптационного синдрома

и их регуляторные факторы

В нашем исследовании показано, что метаболические корректоры активируют митохондрии при условии сбалансированного состояния стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем с повышением активности последних на уровне гуморальной регуляции и внутриклеточных мессенджеров (в виде низкого соотношения кортизол/инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови), высоком уровне эндотелиальной синтазы окиси азота (признаке высокой напряженности стресс-лимитирующей системы окиси азота), низкой активности митохондрий, наличии признаков гипоэргоза при достаточном количестве энергетических субстратов (АДФ) и небольшой степени тканевой гипоксии (невысоком значении 2,3ДФГ эритроцитов) в исходном статусе. Препараты метаболического ряда угнетают митохондрии при условии повышения активности стресс-реализующих систем при уменьшении активности стресс-лимитирующих на уровне гуморальной регуляции и внутриклеточных мессенджеров (в виде высокого соотношения кортизол/ инсулин и цАМФ/цГМФ в сыворотке крови), низком уровне эндотелиальной синтазы окиси азота (признаке истощения мощности стресс-лимитирующей системы окиси азота), исходно высокой активности митохондрий при отсутствии признаков гипоэргоза с истощением запасов энергетических субстратов (АДФ) и выраженной тканевой гипоксии (высоком значении 2,3ДФГ эритроцитов) в исходном статусе. Другими словами, метаболические корректоры активируют митохондрии в случае их назначения в фазу резистентности общего адаптационного синдрома и угнетают — при их назначении в фазу истощения.

Наши результаты соответствуют положениям энергетической фармакологии Хазанова В.А. [28], который считает возможным эффект прекондиционирования под действием лекарственных средств только при условии наличия адаптационных резервов пациентов и на более обширной доказательной базе подтверждают выдвинутое нами ранее предположение о возможности реализации метаболических эффектов препаратов, коррегирующих обмен веществ, только при условии сохранения резервов к адаптации [34].

Совершенно очевидно, что «переключатели» энергетического обмена с жирового типа на углеводный (триметазидин, мельдоний) целесообразно назначать только в «углеводные» фазы активации и резистентности общего адаптационного синдрома, в этом случае они проявляют адаптагенный эффект, который применительно к ишемии миокарда трактуется как эффект прекондиционирования [35-37]. Но в тоже время парциальные ингибиторы окисления жирных кислот (p-FOX inhibitors) нельзя назначать в фазу липидного обмена, т. к. они приведут к истощению энергетических ресурсов клетки, к деадаптации. Активатор аэробного гликолиза цитофлавин способен активировать митохондрии на начальных этапах развития заболевания, в фазу активации общего адаптационного синдрома, при наличии высоких резервов к адаптации.

Периодический характер взаимосвязей внутри функциональной системы адаптации свидетельствует о смене фаз общего адаптационного синдрома, растянутой во времени. Другие исследователи также наблюдали фазность развития заболевания [13][20][25], приводя доказательства того, что в процессе прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний реализуется общий адаптационный синдром соответственно фазам тревоги, резистентности и истощения, которые имеет смысл определять в клинической практике для оценки лечебных мероприятий [18][19][27]. Применительно к нашему исследованию можно сказать, что назначать метаболические корректоры можно только временно, курсово, но не постоянно, т. к. «попадание» метаболического корректора в противопоказанную фазу общего адаптационного синдрома влечёт за собой разрушительные последствия для клетки и вместо ожидаемого цитопротекторного эффекта возможно формирование цитотоксического действия.

Основные выводы

Можно выдвинуть следующие основные положения общей концепции пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС:

- Препараты метаболического ряда у пациентов с ИБС могут оказывать двоякое действие: активировать либо угнетать митохондрии.

- Индивидуальная реактивность организма пациента с ИБС на введение препарата метаболического ряда зависит от исходного состояния функциональной системы адаптации, которое можно определить по показателям активности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем (соотношение кортизол/инсулин, цАМФ/цГМФ сыворотки крови, eNOS, iNOS лизата эритроцитов) и по степени сохранности структуры и функции эффекторных органов.

- «Переключатели» энергетического обмена с жирового типа на углеводный (триметазидин, мельдоний) можно назначать только в «углеводные» фазы активации и резистентности, и нельзя — в «липидную» фазу истощения общего адаптационного синдрома.

- Активатор аэробного гликолиза цитофлавин способен активировать митохондрии на начальных этапах развития заболевания, в фазу активации общего адаптационного синдрома, при наличии высоких резервов к адаптации.

- Препараты, стимулирующие энергетический обмен в клетках, целесообразно назначать только при наличии исходного гипоэргоза и сниженной активности митохондрий, в противном случае метаболические корректоры могут переактивировать митохондрии и сместить равновесность функциональной системы адаптации в сторону перехода от достигнутой фазы резистентности в фазу истощения общего адаптационного синдрома, что клинически проявится побочными эффектами, ухудшением состояния и иными признаками цитотоксичности.

- Лекарственные препараты метаболического ряда следует назначать только короткими курсами, их постоянный приём может способствовать переактивации митохондрий, попаданию в противопоказанную фазу общего адаптационного синдрома с соответствующими проявлениями цитотоксичности в виде истощения адаптационных резервов и стимуляции прогрессирования заболевания.

Заключение

Таким образом, нами разработана общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ИБС, согласно которой метаболические корректоры следует назначать короткими курсами при условии сохранения индивидуальных резервов к энергетической адаптации у пациентов с исходным гипоэргозом митохондрий в фазу активации или резистентности общего адаптационного синдрома.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Участие авторов

Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией. Хохлов А.Л. — общая концепция и дизайн исследования, ответственность за целостность всех частей статьи, редактирование текста; Ромащенко О.В. — разработка дизайна исследования, набор материала, статистическая обработка данных, написание текста статьи; Румбешт В.В. — статистическая обработка материала, построение регрессионных моделей, рисунков трёхмерного плоттинга; Алфёров П.К., Грищенко Н.Д. — набор клинического материала, обследование пациентов; Горбач Т.В. — выполнение исследований крови методами иммуноферментного анализа и другими биохимическими методами; Кукес В.Г. — разработка общей идеи пациентоориентированного подхода к использованию лекарственных препаратов метаболического ряда.

Финансирование

Работа выполнялась без спонсорской поддержки.

ADDITIONAL INFORMATION

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interest.

Authors’ participation

All authors made a significant contribution to the preparation of the work, read, and approved the final version of the article before publication. Khokhlov AL — general concept and design of the study, responsibility for the integrity of all parts of the article, text editing; Romashchenko OV — development of research design, collection of material, statistical data processing, writing the text of the article; Rumbesht VV — statistical processing of the material, construction of regression models, 3D plotting drawings; Alferov PK, Grishchenko ND — a set of clinical material, examination of patients; Gorbach TV — performing blood tests using enzyme immunoassay and other biochemical methods; Kukes VG — development of the general idea of a patient-oriented approach to the use of metabolic drugs.

Acknowledgments

The work was carried out without sponsorship.

Список литературы

1. Лупанов В. П. антиишемический метаболический модулятор триметазидин в лечении ишемической болезни сердца. Российский кардиологический журнал. 2017;(2):119-124. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124 [Lupanov V.P.antiischemic metabolic modulator trimetazidine in treatment of coronary heart disease. Russian Journal of Cardiology. 2017;(2):119-124. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-119-124]

2. Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4076

3. Прокофьева А. А., Савельева В. В. Кардиоцитопротекторы как перспективное направление улучшения энергообеспеченности миокарда. Молодежь и наука: шаг к успеху. 2020;220-223.

4. Прокофьева А. А. Принципы включения кардиоцитопротекторов в стандартные схемы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Студенческий форум. 2021;32-1:33-34.

5. Филиппова А. В., Переверзев А. П., Эбзеева Е. Ю., Остроумова О. Д. Милдронат. Синдром хронической усталости. Медицинский алфавит. 2020;(7):15-20. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20 [Filippova A.V., Pereverzev A.P., Ebzeeva E.Yu., Ostroumova O.D. Mildronate. Chronic fatigue syndrome. Medical alphabet. 2020;(7):15-20. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-7-15-20]

6. Ромащенко О. В. Персонализированные подходы к назначению триметазидина в качестве цитопротектора у пациентов с ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4532. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532 [Romashchenko O.V. Personalized trimetazidine prescription as a cytoprotective agent in patients with coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2021;26(6):4532. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2021-4532].

7. Ромащенко О. В. Возможность персонализированного использования цитофлавина в качестве цитопротектора при ишемической болезни сердца // Экспериментальная и клиническая фармакология. — 2021. — 84(10):19-24. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2021-84-10-19-24

8. Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.

9. Romaschenko OV, Pokrovsky MV, Nadezhdin SV, et al. Personalized Approaches to the Use of the Antioxidant Ethoxidol in Patients with Coronary Heart Disease. J Nanostruct, 2022; 12(2):343-352. DOI: 10.22052/JNS.2022.02.011.

10. Ferrari R, Camici PG, Crea F, Danchin N, Fox K, Maggioni AP, Manolis AJ, Marzilli M, Rosano GMC, Lopez-Sendon JL. Expert consensus document: A 'diamond' approach to personalized treatment of angina. Nat Rev Cardiol. 2018 Feb;15(2):120-132. doi: 10.1038/nrcardio.2017.131. Epub 2017 Sep 7. PMID: 28880025.

11. Судаков К. В., Кукес В. Г., Хоманов К. Э., Жестовская А. С. Возможность восстановления функционального состояния адаптационных систем организма с применением методологии персонализированной медицины. Лекарственные препараты и рациональная фармакотерапия. 2013;2:3-5.

12. Виноградов В. В. Гормоны, адаптация и системные реакции организма. — Минск: Наука и техника, 1989. — 223с.

13. Гаркави Л. Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. — 120с.

14. Коркушко О. В. Сердечно-сосудистая система и возраст: (клинико-физиологические аспекты). — М.: Медицина, 1983. — 176с.

15. Малышев И. Ю., Манухина Е. Б. Стресс, адаптация и оксид азота. Биохимия. 1998;63(7):992-1006.

16. Манухина Е. Б., Малышев И. Ю. Стресс-лимитирующая система оксида азота. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2000;(86)10:1283-1292.

17. Меерсон Ф. З. Адаптация, стресс и профилактика. — М.: Наука, 1981. — 280с.

18. Меерсон Ф.З. Адаптация, деадаптация и недостаточность сердца. — М.: Медицина, 1978. — 344с.

19. Никонов В. В. Стресс: современный патофизиологический подход к лечению. — Харьков: Консум, 2002. — 240с.

20. Панин Л. Е. Энергетические аспекты адаптации. — Л.: Медицина, 1978. — 189с.

21. Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2000;4:21-31.

22. Пшенинникова М. Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии (продолжение). Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2001;1:26-31.

23. Радченко О. М. Адаптацiйнi реакцii, iх значення у клiнiцi внутрiшнiх хвороб: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Киев, 2004. — 30с.

24. Фролькис В. В. Стресс-возраст-синдром. Физиологический журнал. 1991;37(3):3-11.

25. Фурдуй Ф. И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов. Кишинев: Штиинца, 1986. — 240с.

26. Хайдарлиу С. Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации. Кишинев: Штиинца, 1989. — 180с.

27. Swynghedauw B., Rappaport L., Schwartz K. Heart failure as a disease of adaptation. Cardiac hypertrophy and failure / ed. by B. Swynghedauw. — London ; Paris, 1990. — P. 679-686.

28. Хазанов В. А. Фармакологическая регуляция энергетического обмена. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2009;72(4):61-64.

29. Лукьянова Л. Д., Дудченко А. М., Цыбина Т. А., Германова Э. Л. Регуляторная роль митохондриальной дисфункции при гипоксии и её взаимодействие с транскрипционной активностью. Вестник Российской АМН. 2007;2:3-13.

30. Ромащенко О. В. Патент РФ на изобретение №2578436 «Способ определения индивидуальной реактивности митохондрий человека под действием препаратов метаболического ряда в пробах in vitro» 25.02.2016.

31. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Морион, 2001. — 408с.

32. Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2010. — 168с.

33. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медгиз, 1960. — 254с.

34. Гейченко В. П., Курята А. В., Мужчиль (Ромащенко) О. В. Сердечная недостаточность. Механизмы развития, роль нарушений метаболизма и адаптации, стратегии лечения. — Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2007. — 216с.

35. Ларина В. Н. Мультисистемный эффект цитопротекции. Consilium Medicum. 2021;23(1): 93–98. DOI: 10.26442/20751753.2021.1.200732

36. Tsibulnikov SY, Maslov LN, Gorbunov AS, Voronkov NS, Boshchenko AA, Popov SV, Prokudina ES, Singh N, Downey JM. A Review of Humoral Factors in Remote Preconditioning of the Heart. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2019 Sep;24(5):403-421. doi: 10.1177/1074248419841632. Epub 2019 Apr 29. PMID: 31035796.

37. de Paula LJC, Uchida AH, Rezende PC, Soares

38. P, Scudeler TL. Protective or Inhibitory Effect of Pharmacological Therapy on Cardiac Ischemic Preconditioning: A Literature Review. Curr Vasc Pharmacol. 2022;20(5):409-428. doi: 10.2174/15701 61120666220819163025. PMID: 35986546.

Об авторах

А. Л. ХохловРоссия

Хохлов Александр Леонидович — д. м. н.,

профессор, академик РАН, зав. кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, ректор, Председатель Совета по этике при Министерстве здравоохранения РФ

Ярославль

РИНЦ AuthorID: 467731

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

О. В. Ромащенко

Россия

Ромащенко Олеся Викторовна — к. м. н., доцент, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней

Ярославль

Белгород

РИНЦ AuthorID: 561440

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. В. Румбешт

Россия

Румбешт Вадим Валерьевич — к. тех. н., доцент, доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем Института инженерных и цифровых технологий

Белгород

AuthorID: 423743

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

П. К. Алфёров

Россия

Алфёров Пётр Константинович — к. м. н., доцент, заслуженный врач РФ, заведующий отделением кардиологии №1, доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института

Белгород

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. Д. Грищенко

Россия

Грищенко Наталья Дмитриевна — к. м. н., доцент, врач-ординатор отделения кардиологии №1, доцент кафедры госпитальной терапии Медицинского института

Белгород

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Т. В. Горбач

Украина

Горбач Татьяна Викторовна — к. биол. н., доцент кафедры биохимии

Харьков

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. Г. Кукес

Россия

Кукес Владимир Григорьевич — д. м. н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, почётный зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней

Москва

РИНЦ AuthorID: 85590

Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Хохлов А.Л., Ромащенко О.В., Румбешт В.В., Алфёров П.К., Грищенко Н.Д., Горбач Т.В., Кукес В.Г. Общая концепция пациентоориентированного подхода к применению лекарственных средств с цитопротекторной активностью у пациентов с ишемической болезнью сердца. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2023;1(3):1-14. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0019

For citation:

Khokhlov A.L., Romashchenko O.V., Rumbesht V.V., Alferov P.K., Grishchenko N.D., Gorbach T.V., Kukes V.G. The general concept of a patient-oriented approach to the use of drugs with cytoprotective activity in patients with coronary heart disease. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2023;1(3):1-14. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0019

.png)