Перейти к:

Танцевальная терапия: роль спортивно-бальных танцев в поддержании здоровья

https://doi.org/10.37489/2949-1924-0092

EDN: PDQOEI

Аннотация

Актуальность. В условиях роста хронических заболеваний и психоэмоционального напряжения поиск доступных, мотивирующих и многофакторных методов оздоровления приобретает особую значимость. Спортивно-бальные танцы сочетают двигательную активность, творческую реализацию и социальную вовлечённость, что делает их перспективным направлением для профилактики и реабилитации.

Цель. Изучить влияние регулярных занятий спортивно-бальными танцами на физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье взрослых людей.

Материалы и методы. В проспективном контролируемом исследовании приняли участие 68 человек (34 — основная группа, 34 — контрольная), в возрасте от 22 до 64 лет. Применялись методы: анкетирование, опросник САН, шкала оценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, замеры вариабельности сердечного ритма (HF-компонент), а также авторская шкала мотивации (1–7 баллов). Статистическая обработка проводилась в пакете Stattech, с уровнем

значимости p < 0,05.

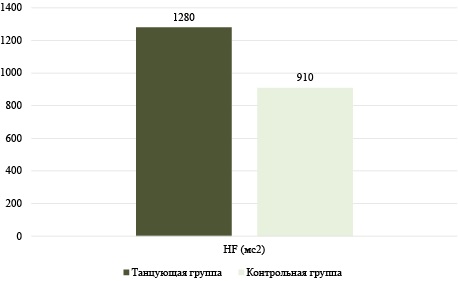

Результаты. Участники основной группы демонстрировали достоверное улучшение координации движений, снижение тревожности (на 10,7 балла по шкале оценки уровня тревожности Спилберга-Ханина, p < 0,001), увеличение показателя HF (на 24,8 %, p < 0,01), улучшение сна, повышение самооценки и расширение социальной активности. Уровень мотивации к занятиям физической активностью в основной группе составил 6,2 балла против 3,7 в контрольной (p < 0,001). Корреляционный анализ выявил значимые связи между продолжительностью занятий, уровнем здоровья и эмоциональной стабильностью.

Выводы. Танцевальная терапия в виде спортивно-бальных танцев оказывает системное позитивное воздействие на организм. Высокий уровень мотивации делает танцы перспективным инструментом устойчивого оздоровления. Данный метод заслуживает широкого внедрения в практику профилактической и восстановительной медицины.

Ключевые слова

Для цитирования:

Салова А.Л., Мозжухина Л.И., Ратынская Н.В., Серкова О.В., Кисельникова О.В., Когут Т.А. Танцевальная терапия: роль спортивно-бальных танцев в поддержании здоровья. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(2):61-67. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0092. EDN: PDQOEI

For citation:

Salova A.L., Mozzhukhina L.I., Ratynskaya N.V., Serkova O.V., Kiselnikova O.V., Kogut T.A. Dance therapy: the role of ballroom dancing in health promotion. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(2):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0092. EDN: PDQOEI

Актуальность / Relevance

Современная медицина сталкивается с растущей распространённостью неинфекционных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни, психоэмоциональным напряжением и социальной изоляцией [1]. Недостаточная физическая активность признана Всемирной организацией здравоохранения одним из ведущих факторов риска смертности в глобальном масштабе. В этих условиях поиск эффективных, доступных и привлекательных форм физической активности, способных одновременно решать задачи укрепления физического здоровья и обеспечивать психоэмоциональное благополучие, приобретает особую актуальность.

Бальные танцы представляют собой уникальный феномен на стыке спорта и искусства, сочетающий значительные физические нагрузки с эстетическим и социальным компонентами. Эта особенность позволяет рассматривать их как потенциально эффективное средство комплексного воздействия на организм человека. Многие исследователи отмечают, что движение — это жизнь, а танцы могут обеспечить не только моральное удовлетворение, но и здоровый образ жизни [1][2]. Регулярные занятия бальными танцами оказывают многогранное влияние на физиологические функции организма. Тренировка мышц при выполнении танцевальных движений способствует формированию красивой осанки и походки, что, в свою очередь, предотвращает развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата. Важно отметить, что бальные танцы, несмотря на кажущуюся простоту, включают движения, которые эффективно тренируют различные группы мышц и формируют правильный двигательный стереотип. Особенно ценно влияние бальных танцев на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Систематические занятия способствуют повышению работоспособности, выносливости, улучшению координации движений. Физическая активность в виде танца обеспечивает оптимальную кардионагрузку, что служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний [3]. При этом важно подчеркнуть, что бальные танцы не требуют форсированных нагрузок, организм танцора постепенно адаптируется к физическим тренировкам, а интенсивные танцевальные элементы чередуются с более спокойными движениями.

В контексте современных проблем психического здоровья особенно актуальным становится изучение влияния бальных танцев на психоэмоциональное состояние человека. Недавние исследования австралийских учёных показали, что структурированная танцевальная программа продолжительностью не менее 6 недель может значительно улучшить психологическое и когнитивное здоровье. Примечательно, что занятия танцами любого жанра оказались не менее, а в ряде случаев и более эффективными, чем другие виды физической активности, для улучшения эмоционального благополучия, уменьшения симптомов депрессии, повышения мотивации и социального познания [4][5]. Физиологический механизм положительного влияния танцев на психическое здоровье связан, в частности, с выработкой эндорфинов — гормонов счастья, что объясняет улучшение психического самочувствия человека после занятий танцами. Танец становится средством эмоциональной разрядки — танцор трансформирует негативные эмоции в энергию для танцевальных движений, что способствует психологической саморегуляции.

Когнитивные аспекты влияния бальных танцев также заслуживают пристального внимания. Систематические занятия, особенно с постепенным усложнением выполняемых элементов, способствуют улучшению памяти и мыслительной деятельности, тренируют мышечную память. Некоторые исследования указывают на потенциал танцевальной активности в профилактике нейродегенеративных заболеваний [5]. Есть данные о том, что регулярные занятия танцами могут снижать вероятность развития болезни Альцгеймера, а люди с уже диагностированным синдромом способны восстанавливать утраченные воспоминания, танцуя под знакомую музыку.

Социально-психологический аспект бальных танцев имеет особое значение в современном обществе, где проблемы коммуникации и социальной изоляции становятся всё более актуальными. Парная природа бальных танцев предполагает постоянное взаимодействие с партнёром, что способствует развитию коммуникативных навыков. Люди, занимающиеся бальными танцами, получают возможность постоянного общения с другими танцорами, что положительно влияет на их психическое здоровье, помогает преодолеть стеснение и неуверенность в себе.

Особенно важным представляется потенциал бальных танцев в работе с различными возрастными группами. Исследования показывают, что положительные эффекты танцевальных программ наблюдаются как у детей и подростков, так и у пожилых людей. Для детей бальные танцы становятся средством психоэмоционального развития, формирования дисциплины и ответственности. Австрийский психоаналитик Вильгельм Райх объяснял терапевтический эффект танца освобождением от «защитного панциря» из скованных мышц и внутренних зажимов, который образуется в результате стрессов и психологических травм. У детей этот процесс происходит особенно быстро — даже самые «зажатые» дети уже через месяц-два занятий становятся более общительными и раскрепощёнными. Танцевальная активность способствует гармоничному развитию личности ребёнка: стимулирует самоорганизацию, нацеленность на результат, повышает самооценку, развивает культуру общения, восприятие музыки, эстетический вкус и творческое мышление. У мальчиков формируются лидерские качества и признаки мужского поведения (пропускать девочку вперёд, уступать место), у девочек — женственность и такт. Это особенно ценно в контексте формирования гендерной идентичности и социальных ролей у подрастающего поколения [6].

Не менее значим потенциал спортивно-бальных танцев для поддержания здоровья и качества жизни людей старшего возраста. Австралийские исследования показали, что танцевальные программы эффективны для участников в возрасте от 7 до 85 лет, включая людей с хроническими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, сердечная недостаточность, церебральный паралич и фибромиалгия. Это открывает перспективы включения бальных танцев в программы активного долголетия и реабилитационные мероприятия для пациентов с различными патологиями.

Важным преимуществом спортивно-бальных танцев как оздоровительной практики является их доступность и привлекательность. В отличие от многих видов спорта, они не требуют специального оборудования или особых физических данных и могут практиковаться людьми разного возраста и уровня подготовки. Эстетический и социальный компоненты делают танцы более привлекательными по сравнению с традиционными формами физической активности, что потенциально может повысить приверженность к регулярным занятиям. Как отмечают исследователи, поддержание регулярной физической активности является постоянной проблемой для многих людей, и танцы могут стать той приятной формой двигательной активности, которую легче поддерживать в долгосрочной перспективе [7].

Таким образом, комплексное изучение влияния бальных танцев на физическое и психическое здоровье представляется актуальной задачей современной медицинской науки. Результаты такого исследования могут иметь широкое практическое применение в сфере профилактической медицины, реабилитологии, педиатрии, геронтологии и психиатрии, способствуя разработке эффективных стратегий укрепления здоровья и повышения качества жизни различных групп населения.

Цель / Objective

Изучить влияние регулярных занятий спортивно-бальными танцами на физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье взрослых людей.

Материалы и методы / Materials and methods

Для достижения поставленной цели было проведено проспективное контролируемое исследование, в котором приняли участие 68 человек, из них 34 занимаются бальными танцами в «школе танца Михаила Борголышкинского» в Ярославле и в школе танца «ArtDanceSPb» в Санкт-Петербурге. Возрастной диапазон участников исследования варьировал от 22 до 64 лет (M=41,8; SD=12,6), из которых 88 % (n=60) составили женщины. Средний рост анкетируемых — 161,3 см, средняя масса тела — 60,5 кг. Участники были разделены на две группы: основную (n=34), включающую лиц, занимающихся спортивно-бальными танцами, и контрольную (n=34), не имеющих подобного опыта. Исследование включало в себя анкетирование, которое осуществлялось с помощью специально разработанной анкеты, содержащей вопросы о физическом здоровье (выносливость, координация движений, осанка), психическом состоянии (уровень стресса, самооценка), а также социальном аспекте (коммуникабельность, чувство принадлежности к сообществу), а также изменениях в качестве жизни до и после начала занятий танцами. Были проведены дополнительные замеры по следующим параметрам: уровень тревожности (по шкале оценки уровня тревожности Спилберга-Ханина), вариабельность сердечного ритма (ВСР), индекс жизненного тонуса (опросник САН), уровень мотивации к занятиям (по авторской 7-балльной шкале). Для обработки полученных данных использовались методы описательной статистики с целью выявления закономерностей и корреляций с использованием программ Stattech (Казань). Статистически значимыми считались различия при уровне p <0,05. Исследование проведено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации. Все анкетируемые дали информированное согласие на участие в исследовании. Соблюдена конфиденциальность персональных данных участников исследования.

Результаты и обсуждение / Results and discussion

Средняя продолжительность занятий танцами в основной группе составила 80,9 месяца (около 6,7 лет), а среднее количество часов, посвящаемых танцам в неделю, — 4,4 часа. У 40 % участников основной и контрольной группы были выявлены хронические заболевания, включая бронхиальную астму, артрит, хроническую патологию носоглотки. Остальные 60 % обеих групп сообщили об отсутствии у них хронических заболеваний.

В ходе исследования было определено влияние занятий спортивно-бальными танцами на физическое здоровье анкетируемых. Участники основной группы в 68 % случаев отметили улучшение координации движений, тогда как в контрольной группе данный показатель составил 12,5 %. Также 58 % танцующих сообщили о значительном улучшении общего физического состояния после начала занятий танцами. У 30 % анкетируемых основной группы улучшения были менее выраженными. У 85 % участников с артритом и астмой из основной группы отмечено снижение частоты обострений, улучшение показателей дыхательных тестов (субъективные оценки), увеличение диапазона движений в суставах. Учитывая субъективную природу оценки, можно говорить о положительной тенденции, требующей дальнейшего уточнения в рамках количественных физиологических параметров.

Измерения вариабельности сердечного ритма (ВСР) показали статистически значимое увеличение высокочастотных компонент (HF) у танцующих (среднее увеличение на 24,8 %), что свидетельствует о повышении активности парасимпатической нервной системы. Это указывает на снижение уровня хронического стресса и улучшение вегетативной регуляции, что имеет отражение на рисунке.

Рис. Изменения параметра HF BCP через 6 месяцев занятий (в мс²)

Fig. Changes in HF HRV parameter after 6 months of training (in ms²)

По результатам опросника САН у 79 % участников основной группы наблюдалось увеличение жизненного тонуса на 22–37 %, особенно выраженное в утренние часы. Это может быть связано с улучшением циркадных ритмов вследствие регулярной двигательной активности.

Уровень внутренней мотивации (по авторской шкале 1–7) в основной группе составил в среднем 6,2, тогда как в контрольной группе — 3,7 (p=0,001). Это подчёркивает привлекательность бальных танцев как устойчивой формы двигательной активности (таблица 1).

Таблица 1. Уровень мотивации к продолжению занятий физической активностью

Table 1. Motivation level for continuing physical activity

Группа | Среднее значение мотивации (по шкале 1–7) | Значение р |

Основная (n=34) | 6,2±0,7 | 0,001 |

Контрольная (n=34) | 3,7±1,1 |

Изучая эмоциональное и психологическое состояние анкетируемых было выявлено, что средний уровень субъективной уверенности в себе в основной группе составил 7,3 балла по 10-балльной шкале, в контрольной — 6,1 балла, что свидетельствует о более высоком уровне самооценки у танцующих (p=0,001). Положительное влияние танцев на самооценку подтвердили 59 % участников основной группы против 12 % в контрольной. У 92 % женщин старше 50 лет зафиксировано повышение уверенности в себе на 2,3 балла по 10-балльной шкале, уменьшение эпизодов стресса с 4,1 до 1,7 после того, как они начали заниматься спортивно-бальными танцами. Это согласуется с данными литературы о роли двигательной активности в формировании позитивной «Я-концепции».

Средний уровень тревожности в основной группе снизился с 43,2 до 32,5 балла спустя 6 мес. занятий бальными танцами (p=0,001), в то время как в контрольной группе он остался на прежнем уровне (42,7). Особенно выраженное снижение наблюдалось у женщин старше 45 лет (на 14,5 балла в среднем). Все результаты нашли отражение в табл. 2.

Таблица 2. Динамика уровня тревожности по шкале Спилберга-Ханина

Table 2. Dynamics of anxiety level according to the Spielberger scale

Группа | До начала | Через 6 месяцев | Значение р |

Основная (n=34) | 43,2±6,1 | 32,5±5,3 | 0,001 |

Контрольная (n=34) | 42,7±5,9 | 42,3±6,0 | 0,72 |

Показатели качества сна также различались: «хороший» или «отличный» сон отметили 73 % танцующих и лишь 38 % нетанцующих (p=0,01). Высокий уровень эмоциональной разрядки и включённость в телесно-эмоциональную практику (через музыку, ритм, партнёрское взаимодействие) может объяснять такие результаты.

При изучении социальной активности и коммуникативных навыков было отмечено, что большинство представителей основной группы (81 %) описали свою социальную жизнь как активную или умеренно активную, в то время как в контрольной группе данный показатель составил 50 %. Также в основной группе анкетируемые чаще оценивали свои коммуникативные навыки как «хорошие» и «отличные» (69 против 38 %) (p=0,002). Это может быть связано с социальной природой танцевального взаимодействия, способствующего развитию эмпатии и коммуникативной гибкости.

Корреляционный анализ показал, что чем дольше человек занимается спортивно-бальными танцами, тем выше он оценивает своё здоровье и уверенность в себе. Особенно выражена связь между субъективной оценкой здоровья и уверенностью в себе, что может указывать на взаимное усиление этих аспектов благодаря танцам (r=0,68).

В открытых комментариях участники основной группы указывали на эмоциональные и экзистенциальные изменения: «сбылась мечта детства», «стала уверенней в себе», «танцы спасают от депрессии». Это подтверждает не только функциональное, но и личностное значение танцев как практики, расширяющей жизненные горизонты.

Таким образом, спортивно-бальные танцы оказывают не только физическое, психофизиологическое, но и эмоционально-волевое влияние на организм, формируя целостное ощущение благополучия и ресурсного состояния.

Выводы / Conclusions

Спортивно-бальные танцы представляют собой эффективное средство комплексного воздействия на организм, сочетающее физическую нагрузку с эстетическим и социальным компонентами, что обеспечивает их уникальное положение среди других видов физической активности. Результаты исследования подтверждают значительное положительное влияние данного вида физической нагрузки на физическое и эмоциональное состояние людей разного пола и возраста. Регулярные занятия спортивно-бальными танцами способствуют значимому улучшению физического и психоэмоционального состояния, снижению тревожности и улучшению регуляции вегетативной нервной системы, вызывают выраженное увеличение уровня жизненного тонуса, особенно у женщин среднего и старшего возраста. Танцы способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению координации движений и повышению общей физической выносливости. Положительные изменения особенно заметны у участников с хроническими заболеваниями, что подчёркивает реабилитационный потенциал этого вида активности. Эмоциональное улучшение связано с социальной вовлечённостью, творческой реализацией и снижением уровня стресса. Это особенно важно для людей среднего возраста, которые ищут способы поддержания психологического благополучия. Зафиксирована высокая внутренняя мотивация к продолжению занятий, что делает танцевальную терапию устойчивой и привлекательной стратегией для профилактики и реабилитации.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку дифференцированных танцевальных программ для различных возрастных и нозологических групп, а также на углублённое изучение нейрофизиологических механизмов терапевтического воздействия спортивно-бальных танцев. Всё это требует комплексного междисциплинарного подхода с привлечением специалистов из различных областей медицины, психологии, физиологии, биомеханики и танцевального искусства. Практическая значимость полученных данных определяется возможностью разработки научно обоснованных программ профилактики и реабилитации на основе танцевальной активности. Такие программы могут найти применение в различных сферах: от школьного физического воспитания и оздоровительной работы с населением до клинической реабилитации пациентов с различными заболеваниями. Практика бальных танцев может быть рекомендована в качестве эффективного метода телесно-ориентированной профилактики стресса и психосоматических расстройств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликт интересов

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.

Участие авторов

Все авторы внесли существенный вклад в подготовку работы, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией.

Финансирование

Работа выполнялась без спонсорской поддержки.

Благодарности

Авторы выражают искреннюю благодарность основателю школы танца в Ярославле Борголышкинскому Михаилу Игоревичу, а также основателю школы танца «ArtDanceSPb» в Санкт-Петербурге Кознову Антону Владимировичу за предоставленную возможность проведения исследования. Особая благодарность выражается всем участникам, принявшим участие в исследовании, за их заинтересованность, сотрудничество и вклад в реализацию данного проекта.

ADDITIONAL INFORMATION

Conflict of interests

The authors have confirmed that they have no conflicts of interest or financial support to report.

Authors’ participation

All the authors made a significant contribution to the preparation of the paper, read and approved the final version of the article before publication.

Financing

The work was carried out without sponsorship.

Acknowledgements

The authors express their sincere gratitude to Mikhail Borgolyshkinsky, founder of the dance school in Yaroslavl, and also to Anton Koznov, the founder of the ArtDanceSPb dance school in St. Petersburg for providing the opportunity to conduct this research. Special thanks are extended to all participants for their interest, cooperation, and valuable contribution to the implementation of this project.

Список литературы

1. Koch SC, Riege RFF, Tisborn K, Biondo J, Martin L, Beelmann A. Effects of Dance Movement Therapy and Dance on Health-Related Psychological Outcomes. A Meta-Analysis Update. Front Psychol. 2019 Aug 20;10:1806. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01806.

2. Keogh JW, Kilding A, Pidgeon P, Ashley L, Gillis D. Physical benefits of dancing for healthy older adults : a review. J Aging Phys Act. 2009 Oct;17(4):479-500. doi: 10.1123/japa.17.4.479.

3. Rodrigues-Krause J, Krause M, Reischak-Oliveira A. Dancing for Healthy Aging: Functional and Metabolic Perspectives. Altern Ther Health Med. 2019 Jan;25(1):44-63.

4. Dos Santos GC, Queiroz JDN, Reischak-Oliveira Á, Rodrigues-Krause J. Effects of dancing on physical activity levels of children and adolescents : a systematic review. Complement Ther Med. 2021 Jan;56:102586. doi: 10.1016/j.ctim.2020.102586.

5. Левин В.А. Психофизиологические эффекты танцевальной активности. Вестник психологии и педагогики. 2020;3:45–51.

6. Куликов Л.В. Психология тела: телесные практики в современной культуре. СПб.: Питер, 2021.

7. Thieser S, Dörfler J, Rudolph I, Wozniak T, Schmidt T, Hübner J. Influence of ballroom dancing on fatigue, body image, self-efficacy, and endurance of cancer patie nts and their partners. Med Oncol. 2021 Jan 28;38(2):15. doi: 10.1007/s12032-021-01459-0.

Об авторах

А. Л. СаловаРоссия

Александра Леонидовна Салова, к. м. н., ассистент

ИНПО; кафедра педиатрии; кафедра фтизиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

Л. И. Мозжухина

Россия

Лидия Ивановна Мозжухина, д. м. н., профессор, зав. кафедрой

ИНПО; кафедра педиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

Н. В. Ратынская

Россия

Наталья Валентиновна Ратынская, к. м. н., доцент

ИНПО; кафедра педиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

О. В. Серкова

Россия

Ольга Васильевна Серкова, к. м. н., доцент

ИНПО; кафедра педиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

О. В. Кисельникова

Россия

Ольга Викторовна Кисельникова, к. м. н., доцент

ИНПО; кафедра педиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

Т. А. Когут

Россия

Татьяна Александровна Когут, к. м. н., доцент

ИНПО; кафедра педиатрии

Ярославль

Конфликт интересов:

Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов, финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить

Рецензия

Для цитирования:

Салова А.Л., Мозжухина Л.И., Ратынская Н.В., Серкова О.В., Кисельникова О.В., Когут Т.А. Танцевальная терапия: роль спортивно-бальных танцев в поддержании здоровья. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2025;3(2):61-67. https://doi.org/10.37489/2949-1924-0092. EDN: PDQOEI

For citation:

Salova A.L., Mozzhukhina L.I., Ratynskaya N.V., Serkova O.V., Kiselnikova O.V., Kogut T.A. Dance therapy: the role of ballroom dancing in health promotion. Patient-Oriented Medicine and Pharmacy. 2025;3(2):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.37489/2949-1924-0092. EDN: PDQOEI

.png)